舘野ゼミの「た展」が日本橋で描く、リーダーシップ教育の新しい形―「アート」だからこそ垣根を超える

舘野ゼミの「た展」が日本橋で描く、リーダーシップ教育の新しい形―「アート」だからこそ垣根を超える

立教大学経営学部の舘野泰一准教授が主宰するゼミでは、学生たちが自らの葛藤や矛盾をテーマに作品を発表する展示会「た展」を年2回開催しています。今年で7回目を迎える今回のコンセプトは「めんどくさいから、愛らしい―シーソー・キュート」。三井不動産の尚和クラブ アート部や大手家具メーカーの株式会社オカムラ(以下、オカムラ)など企業とも連携し、日本橋本町の+NARU NIHONBASHIを会場に行われました。2026年1月16日から18日の3日間で、初めて社会人も出展者として参加する「大人のた展」が実現。リーダーシップの専門家が、なぜアートを教育に取り入れるのか。展示初日、舘野先生に伺いました。

教育と経営の間(あいだ)をつなぐ研究者が、偶然出会った日本橋

―舘野先生のご専門について教えてください。

リーダーシップ教育です。企業の中でのリーダー育成から、大学生や中高生たちのリーダーシップ開発まで、幅広く研究と実践を行っています。ある企業で40〜50代の方に研修をした次の日に、中学校でリーダーシップとは何かを話しに行く、なんてこともありますね。教育機関と企業、その間をつなぐ役割を担っていると感じています。

舘野泰一(たての・よしかず) 立教大学経営学部准教授。1983年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(学際情報学)。企業・教育機関における若年層のリーダーシップ教育を専門に研究・実践。主な著書に『パラドックス思考:矛盾に満ちた世界で最適な問題解決をはかる』(ダイヤモンド社)など。

―その「間をつなぐ」姿勢は、どこで培われたのでしょうか。

大学院時代ですね。東京大学の学際情報学府という研究科で、文系、理系、アートの垣根なく、多様な専門性を持った人たちが集まっていました。研究領域に縛られず、世の中の実践的な課題に対してさまざまな知恵を結集していくカルチャーがあったので、そういう姿勢は自然と身につけていきました。

―今回も立教大学のある池袋を飛び出して、日本橋で「た展」を開催されていますが、この場所との出会いはなんだったのでしょうか。

実は偶然の出会いなんです。オフィス家具メーカーのオカムラさんが運営するビジネスメディア「WORK MILL」に私たちのゼミの紹介記事を載せていただいたことがあって、そのとき隣に三井不動産の尚和クラブ アート部の活動を紹介する記事があったんですね。それを見て「すごく面白そうだな」と思い、早速オカムラの方につないでいただきました。2024年の秋に三井不動産のビルの会議室でアート部の方々にお話をしたのが最初で、「一緒にやったら面白くないですか」という話になり、2025年7月にこの会場(+NARU NIHONBASHI)で「た展」を開催することになったんです。

参加されたオカムラの社員による作品「裏返せば、愛おしい。——ポジティブかるた50音」。今回の「た展」は、舘野ゼミが三井不動産 尚和クラブ アート部やオカムラの社員と共に企画発起した

―日本橋という街の印象はいかがですか?

最初は大学とは違う環境で挑戦してみたいという気持ちが先にあって、場所へのこだわりはなかったんです。でも、関わるうちに日本橋への愛着が湧いてきましたね。この街の歴史を調べたり、首都高の地下化など再開発の話を聞いたりする中で、伝統を守りながらも新しい挑戦を受け入れる土壌があるのだと実感しました。

この街には、五街道の起点として多様な人が行き交ってきた歴史があります。立場や年齢に関係なく、いろんな人が交わって何かを生み出していく。そういう場を作ってきた街の文化と、「た展」が目指していることは重なる気がしています。

会場の+NARU NIHONBASHI。今回は金曜夜を加えた3日間開催で、初めて社会人も出展者として参加した

「めんどくさいけど愛らしい」自分と向き合う作品制作

―「た展」では、学生たちはどのような作品を発表するのでしょうか。

絵や動画、ゲーム、ワークショップなど、形式は自由です。ただ、必ず自分の好奇心や葛藤、矛盾した感情をテーマにしてほしいと伝えています。私たちは「感情パラドックス」と呼んでいるんですが、たとえば「人と仲良くなりたいけど、近づきすぎると距離を置きたくなる」「新しいことをやりたいけど、失敗するのは怖い」といった感情ですね。そういう矛盾は誰もが持っているものですし、今回のコンセプト「めんどくさいから、愛らしい」にも通じています。人間は一貫していないからこそ魅力的なんですよね。

―なぜ「矛盾」がリーダーシップ教育と結びつくのでしょうか?

リーダーシップを発揮する場面では、答えがない中で決断しなければならないことが多いからです。組織では役職が上がれば上がるほど、さまざまな人の矛盾する要求と向き合うことになります。「チームを統率したいけど、メンバーの自主性も尊重したい」「やり方を明確にしてほしいけど、裁量も欲しい」——マネジメントをしていると、常にそういう矛盾の中で意思決定をしていく必要があります。作品制作を通じて、そうした矛盾と向き合う練習をしてもらっているんです。

―評価基準は設けていないそうですね。

評価はしません。テーマも与えません。自分の納得感を一番の指標にしてほしいと伝えています。企業とのプロジェクト型授業では、課題を与えられてチームで取り組みますが、それだけだと「お題をください」というモードになりがちです。だから「た展」では、あえて個人で、自分で決めて、自分でやり切る経験をしてもらっています。

―企業プロジェクトと「た展」、両方やることに意味があるのでしょうか。

両輪だと思っています。企業プロジェクトでは、クライアントの課題に対してチームで提案を作り上げていきます。相手のニーズに応え、成果を出すことが求められる。それはとても重要な経験ですが、そこにばかり取り組んでいると、自分自身が何をやりたいのか見えなくなることがあるんです。だからこそ、企業プロジェクトと並行して「た展」で自分と向き合う時間を設けています。すると、だんだん自分の強みや個性を学生たちが見つけ出していくんですね。それぞれが尖りを持った状態でチームを組むので、掛け算のコラボレーションになっていきます。

会場入口に展示された骸骨と花のペン画。生と死、美しさと儚さという相反するテーマを一枚に表現している 作者:YourDay / 雄大 https://www.instagram.com/your_day365/

―学生さんたちは在籍中に何回くらい「た展」を経験するのですか。

私のゼミは2年生、3年生、4年生の3学年がいて、各学年20人ずつ、全部で約60人います。2年生は最初の展示ではスタッフとして参加して、冬の「た展」がデビュー戦になります。そこから卒業までに4〜5回は展示を経験しますね。

―複数回経験することで、どんな変化が生まれますか。

たとえば、人を褒めるのは得意だけど、褒められると素直に受け止められないという人がいたとします。1回目の展示でそこと向き合って、受け取り方がわかるようになる。でも次は「表面的には他者を褒められるけど、深いところで感謝を伝えるのは照れくさい」という新しい課題が見えてくる。そうやって1回1回、自分の中の何かを“昇華”させていくんです。まさに「めんどくさいけど愛らしい」自分自身と、少しずつ仲良くなっていく過程ですね。

私は「ハッシュタグをつけてあげる」という言い方をしているんですが、「た展」を繰り返していくうちに、「香水をテーマにした展示の子だったね」というふうに覚えてもらえるようになるんです。自分だけのタグが見つかると、それがリーダーシップを発揮するときの土台になっていくんです。

アートが生み出すフラットな関係性、社会人と学生の「大人のた展」

―今回は社会人も出展者として参加されていますね。

「大人のた展」という形で、社会人の方々にも出店してもらっています。普段は土日に学生だけで2日間やるんですが、今回は金曜日の夜を加えて3日間開催にしました。仕事帰りのビジネスパーソンがふらっと立ち寄れる場にしたいと思ったんです。

ガンをきっかけに花の絵を描き始めたサラリーマン兼アーティスト・はなりーまんさんの作品。2025年8〜9月にはコレド日本橋で個展を開催した。「た展」はプロアマ問わず、自分と向き合う表現の場としても機能している

―社会人と学生が一緒に準備を進める中で、どんな発見がありましたか。

毎月1回、+NARU NIHONBASHIで19時から三井不動産の皆さんと、「大人のた展」に出展する企業の皆さんと、舘野ゼミの学生で一緒に作品作りのワークショップをやりました。面白いのは、アートというテーマにすると、立場の違いが自然と溶けていくことです。社会のことを学ぶ場なら社会人が教える側になりますし、若者文化の話なら学生が詳しい。でも、自分の好きなことや内面の葛藤について話すときは、上下関係が生まれないんですよね。

―具体的にはどんな方が参加されていたのでしょうか。

業界も役職もさまざまですね。三井不動産の尚和クラブ アート部からは、2代目部長の出樋幸裕さんをはじめ複数の方が参加されています。「自分はこういうことをテーマにやりたいんだ」と話しているときは、大学生ともフラットに対話できるんです。ビジネスの場では利害関係がありますし、就職活動でもお互いに目的がありますよね。純粋に「一人の人間として」対話できる場は、意外と少ないのではないかと思います。

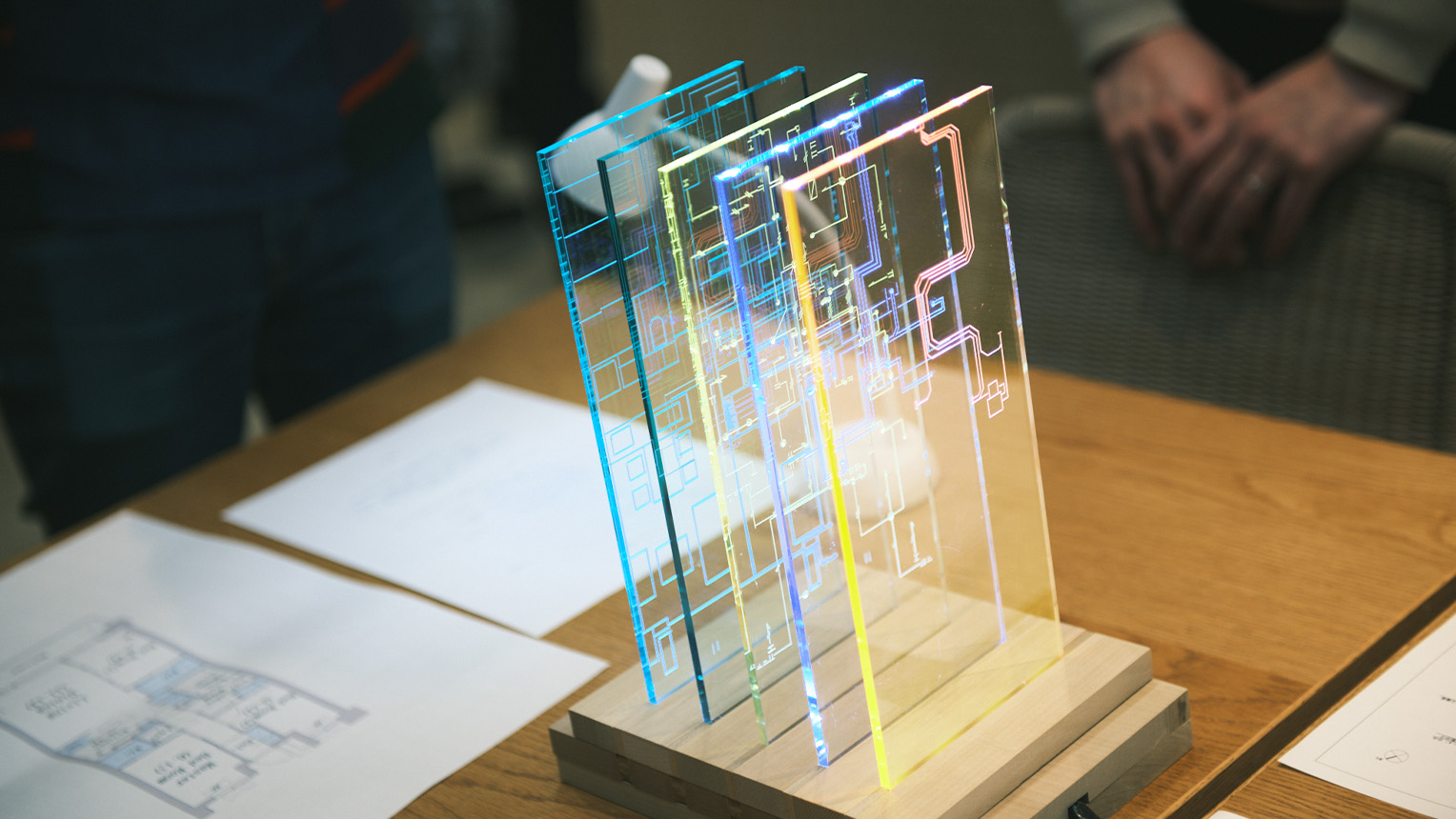

三井不動産 尚和クラブ アート部・出樋幸裕さんの作品。マンションの設計図面を意匠図、空調設備図、電気設備図、給排水設備図、ガス設備図に分解し、透明なアクリル板に一本一本手作業で彫り起こした。「ありふれた間取りはつまらないと避けてきたが、設備など見えない部分を深掘りしたら実は一番よく考えられた洗練された設計だった」という気づきがあったそう

―社会人の方々の作品で、印象的だったものはありますか。

先ほどお話した出樋さんが、前回の展示で不動産カードゲームを作られていましたね。ご自身が仕事で経験した出来事をカードにして、プレイヤーが不動産開発の担当者になりきって疑似体験できるという内容です。カードを引くと良いことも大変なことも起きる。遊びながら「仕事ってこういうことがあるんだな」と自然に伝わるんですよね。普段は言葉にしにくい仕事のリアルを、ゲームという形で共有できるのが面白かったですね。

―日本橋という街で開催することの意味は感じますか。

五街道の起点として、多様な人が行き交ってきた歴史がこの街にはあります。一部の人だけで楽しむのではなく、さまざまな人に開いていこうという気風があるんです。首都高の地下化など再開発の話を聞いても、伝統を守りながら新しい挑戦を受け入れる土壌を感じます。立場や年齢に関係なく、人が交わって何かを生み出していく。そういう街の文化と、「た展」が目指していることは重なる気がしています。

ゼミ3年生の学生たち。「舘野ゼミは社会人との交流機会が豊富で、みんなで作り上げていく過程が楽しい」「窓口業務を担当する中で、働くことへの具体的なイメージが湧いてきた」と語る

組織名ではなく、個人の名前で呼び合える関係性へ

―学生さんたちの街への関わり方にも変化はありましたか。

+NARU NIHONBASHIが提供するリビングラボと連携し、秋学期のプロジェクト授業で「日本橋に若者が来るためのイベント案を考えなさい」というお題を出して、ゼミ生40人が9チームに分かれてプレゼンテーションしたんです。フィールドワークを重ねる中で、日本橋のお祭りに参加した学生もいますし、老舗のお店に足を運んだチームもあります。最初は日本橋の全てが初めてだった学生たちが、「新しいお店できましたね」なんて言うようになってきた。街の変化に気づけるということは、それだけこの場所を見る目が養われてきたということだと思います。

―今後、日本橋との関わりをどのように深めていきたいですか。

正直、まだ私たちは外から来て活動させてもらっている段階だと思うんです。日本橋の方々とさらにコミュニケーションを重ねて、街に溶け込んでいく必要がある。ただ、それには時間が必要です。リーダーシップ教育でも組織づくりでも同じですが、1回のワークショップで関係性が変わるわけがありません。急激な変化は副作用が大きいんです。数年単位で緩やかに関係性を育てていく。そういう姿勢でないと、健全なつながりは生まれないと考えています。

―関係性が深まった状態とは、どのような姿でしょうか。

具体的な個人の名前でお互いを呼べるようになっているかどうか、ですね。「三井不動産さん」「舘野ゼミの学生さん」という組織名やカテゴリーで呼んでいるうちは、まだ距離がある。「誰々さん、就活どうなった?」と自然に声をかけられるようになって初めて、本当の意味で人と人のコミュニケーションが成立します。

近所の床屋を「どこどこの店」ではなく「誰々さんの店」として認識しているような感覚ですね。多くのプロジェクトは、そこに至る前に終わってしまいます。組織と組織のコミュニケーションで止まっていることが多いんです。でも、人と人の関係まで深まれば、「これ面白いからやろうよ」という会話が自然に生まれます。それこそが、新しい動きが同時多発的に広がっていく原動力になるのだと考えています。

舘野泰一准教授。シールアートブックを使ったワークショップで来場者と対話する

―今後の展望をお聞かせください。

この1年間のコミュニケーションは、土台作りだったと感じています。実は、秋学期のプロジェクト型授業で優勝した班のアイデアを、三井不動産の皆さんと一緒に1月末に+NARU NIHONBASHIでイベントとして実施する予定です。日本橋で「好きなこと」を軸にしたコミュニティが生まれるきっかけとなるワークショップを、学生たちが企画しています。今回の「大人のた展」がうまくいけば、さらに発展させられる手応えがあります。街の方々とコミュニケーションを重ねながら、定期的に何かが起こっている状態を目指していければと思っています。

会場では学生と社会人、来場者が自然に交流する姿が見られた。「た展」は作品を展示するだけでなく、人と人が繋がるプラットフォームとしても機能している

取材・文:皆本類 撮影:幽玄舎

舘野泰一(たての・よしかず)

立教大学経営学部准教授。1983年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(学際情報学)。企業・教育機関における若年層のリーダーシップ教育を専門に研究・実践。主な著書に『パラドックス思考:矛盾に満ちた世界で最適な問題解決をはかる』(ダイヤモンド社)など。

https://lit.link/tatenoyoshikazu

+NARU NIHONBASHI(プラスナル ニホンバシ)

+NARU NIHONBASHI(プラスナル ニホンバシ) 三井不動産が運営する、日本橋エリアの共創拠点。多様な人々が交わり、新しい価値を生み出す場として、イベントやリビングラボなどが開催されている。 東京都中央区日本橋本町1-4-12 カネダ日本橋センタービルディング 1F

https://www.naru-nihonbashi.com/