デザインイベント「alter. 2025, Tokyo」が示した、次世代クリエイターの支援のかたち―日本橋から世界へ

デザインイベント「alter. 2025, Tokyo」が示した、次世代クリエイターの支援のかたち―日本橋から世界へ

2025年11月7日から9日の3日間、日本橋三井ホールで開催されたデザインイベント「alter. 2025, Tokyo(以下、alter.)」。次世代を担う多様な領域の若手クリエイターがチームを組み、プロトタイプの制作から展示空間・体験設計、プレゼンテーションまでを自ら手がける形式で、新たなプロダクトデザインの可能性が提示された。

日本のプロダクトやインテリアデザインに革新を促す実験的なイベントは、国内外で大きな話題を集め、オープニングを含め約3,500人を動員した。「alter.」はどのようなビジョンから生まれたのか。実行委員の一員として、イベント立ち上げ当初から企画に携わっていた金祥艾さん、今川拓人さんに、プロジェクト誕生の背景から日本橋で開催した理由、そして今後の展望について話を聞いた。

Photographer: Ryo Yoshiya

プロダクトデザインをとりまく閉塞感を打ち破るために。「alter.」を開催した理由

―「alter.」は今年初開催されたデザインイベントです。どのような目的から生まれたのでしょうか?

金:「alter.」は、現在の日本のプロダクトデザインシーンに変革を促すことを目的に企画がスタートしました。世界のデザインシーンと比較すると、日本には「ミラノデザインウィーク(※1)」や「3daysofdesign(※2)」のように、国内外のデザイナーが集まる強い「場の求心力」が、まだ育っていません。こうした課題意識から、昨年の「DESIGNTIDE TOKYO 2024(※3)」を共同主催した武田悠太が中心となり、次世代の若手クリエイターを支援する新しいプラットフォームとして、新たに「alter.」を立ち上げました。

※1 1961年に始まった世界最大規模の国際家具見本市「ミラノサローネ(Salone del Mobile.Milano)」と、市内各所で開催される「フオーリサローネ(Fuorisalone)」をあわせた総称。毎年4月に開催

※2 今年で12年目となるデザインイベント。小規模なイベントとしてスタートしたが、現在では国内外のブランドが多数参加する国際的なデザインイベントに成長。毎年6月に開催

※3 2005年から2012年まで開催され、2024年に12年ぶりに再始動したデザインイベント

金 祥艾。「alter.」では事務局メンバーとして運営に携わる

―日本のプロダクトシーンには、どのような課題があるのですか?

今川:プロダクトデザインは本来、社会を良くし、人間の暮らしを豊かにするためのものです。そこに先進性やコンテンポラリーな要素があることで、興味を惹きつけ、ワクワクし、進化を楽しむことができます。しかし、今のプロダクトデザイン業界にはいくつもの課題があります。

たとえば椅子ひとつとっても、これまで何千、何万脚とデザインされ、何が新しいのか、何が美しいのか、何が良いのかという問いがあり、新しい椅子を生み出すことを難しくさせています。また、マテリアルという観点で見ても、プラスチックを使ってはいけない、サステナブルな素材の使用が求められるといった様々な制約がある。海外のデザインイベントでも、社会課題のリサーチ結果だけが展示されたり、富裕層向けの一点ものを高額で制作したりと、プロダクトデザインの本質から離れつつある状況が見られます。

日本のプロダクトデザインをとりまく環境にも課題があります。2000年から2010年代に活躍した若手デザイナーたちが、今はベテランとなり、当時の価値観がそのまま業界に滞留していった。その結果、なかなか新しい世代にバトンが渡らず、閉塞感が生まれているんです。

今川拓人。「alter.」事務局メンバーとして運営に携わる

―今回、出展料を払うのではなく、選ばれたプロジェクトに展示関連費として最大300万円の補助金を支給するという形式が取られました。どのような観点での支援なのでしょうか?

金:日本の次世代のクリエイターたちが世界で戦うためには、デザイン力に加えて、コンセプトメイキングやプレゼンテーション力が不可欠です。しかし若手は資金の制約もあり、そこに十分なリソースを割きにくい。そこで、今回は10万円・100万円・300万円の3枠で補助金を設け、コンセプトメイキングやプレゼンテーション力を強化できる環境を整えました。

出展者も、来場者も、プロダクトデザインに真剣に向き合う「場」をつくる

―日本橋という歴史あるまちでの開催は意外でした。なぜこのまちを選んだのでしょうか?

今川:武田は「日本橋には、まだプロダクトデザインの文化が根付いていないから」と話していましたね。たしかに、現代アートやクラフト、ブックフェア、食のカルチャーなどは、東京の東側でもにわかに賑わいを見せています。プロダクトに関しては、新宿、渋谷、代官山、六本木といった東京の西側に集中しています。このエリアは情報量も多く、長年続くデザインイベントも開催されているため、新しいデザインイベントは埋もれてしまう。一方で東側、特に日本橋はあえて足を運ぶ場所なので、目的意識の高い来場者が集まる。そうした点からも、プロダクトデザインの「新しい場」をつくるのに適した場所だと考えました。

金:11月は東京で多くのデザイン・アートイベントが開催される時期です。このタイミングにあわせて開催することで、「この時期は東京が盛り上がっている」という認知を世界へ広げ、日本橋にも足を運んでもらう。そのような全体のシーンづくりも意識していました。

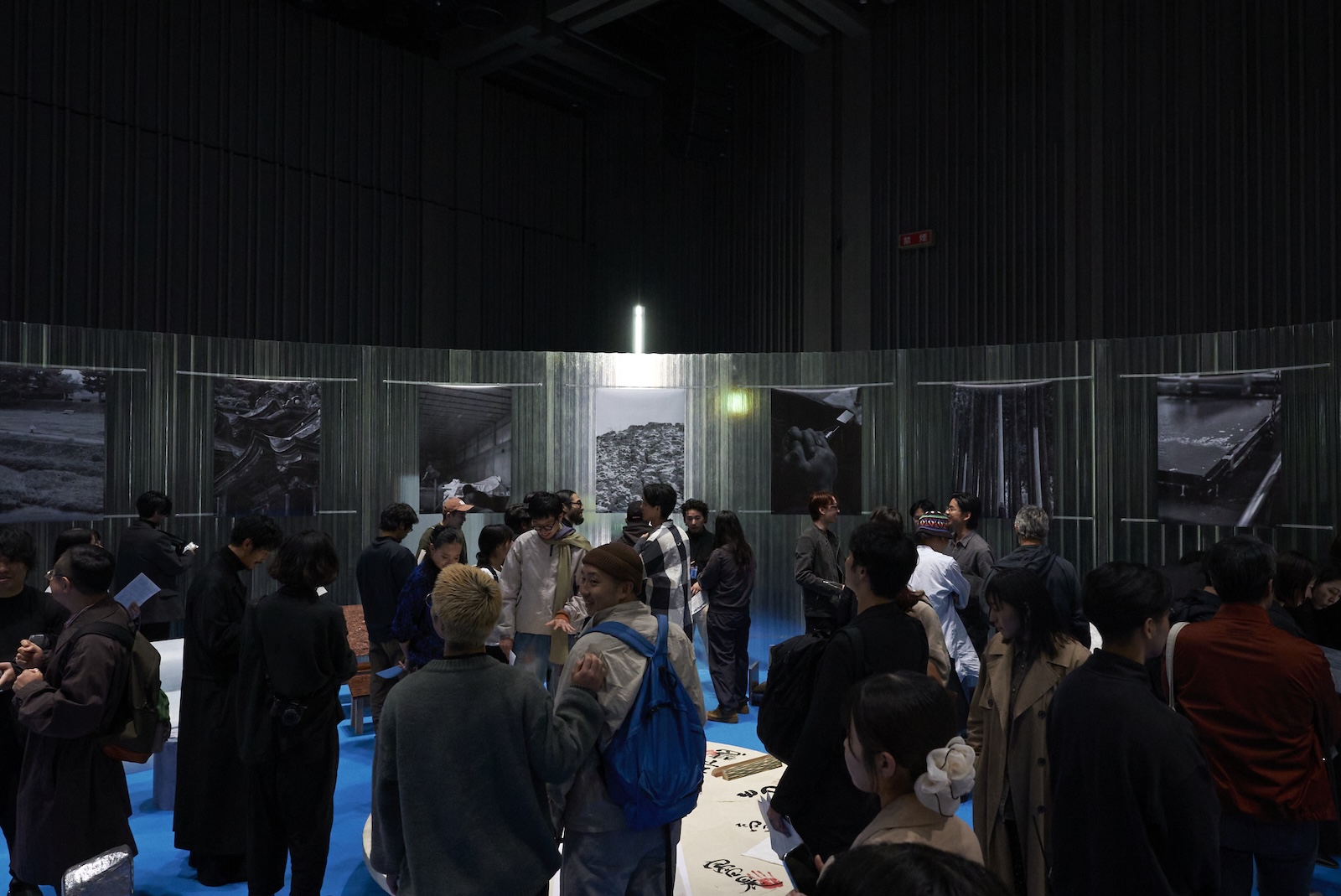

―会場に入ると、青いカーペットにさまざまなプロダクトが自由に設置され、チームごとの個性が響き合うような、アバンギャルドなイベントという印象を受けました。会場構成はどのように決めていったのでしょうか?

今川:一般的なデザインイベントでは、建築家やインテリアデザイナーなどが会場構成を担いますが、「alter.」は出展者のパフォーマンスを最大限に上げていくことを優先しました。そのため、運営側は床の青いカーペット、照明、キャプション、会場内のレイアウト調整までとシンプルな構成にして、展示方法は各チームに委ね、スペースをプレゼンテーションの場として自由に使ってもらいました。

Photographer: Ryo Yoshiya

―出展者の選定はどのように行われたのですか?

金:初回の開催だったため、公募と共に、事務局・実行委員が国内の次世代クリエイターたちをリストアップして声をかけ、「異業種のクリエイターたちで、領域横断的なチームを編成する」という条件で応募していただきました。約40件の応募があり、海外コミッティーメンバーと実行委員全員で審査を実施。「美的な明快さ」「機能的な知性」「表現としての革新性」という3つの要素を満たし、コンセプトや質、そして出展者の個性が備わっているかを重視し、プロダクト点とプロジェクト点の2軸で評価。最終的に11組を選出しました。

また、「alter.」はイベントであると同時にプロジェクトという側面もあります。公式サイトのJOURNALページには、コミッティー全員にインタビューし、プロダクトデザインへの考え方なども公開しています。(詳細はこちら▶︎https://altertokyo.com/journal/)

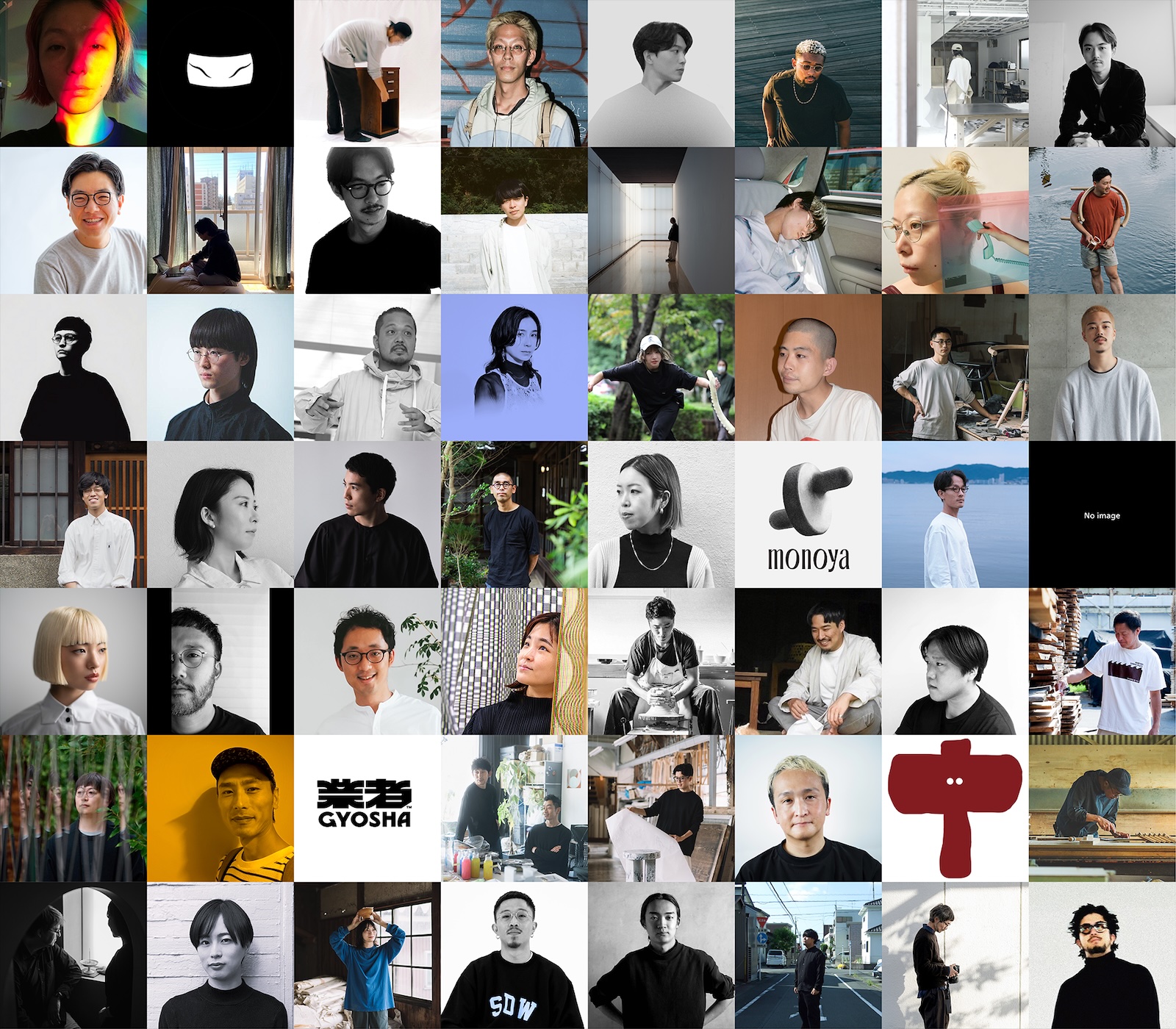

「alter.」では、コミッティによる審査のもと採択された11のプロジェクトが集結。各プロジェクトには、写真家やダンサー、建築家などプロダクトデザイナーのみならずジャンルを超えたクリエイターが参加し、その数は総勢59名にのぼる

alter.を支える5名/組のコミッティメンバー。公式HPでは、審査プロセスを開示するなど、積極的に透明性を担保している。(「開かれた可能性に向かって──alter.の審査会から考えるよりよいプロセスのあり方」https://altertokyo.com/journal/screening-process/)

―イベントを終えて、特に反響が大きかった展示はどのようなものでしたか?

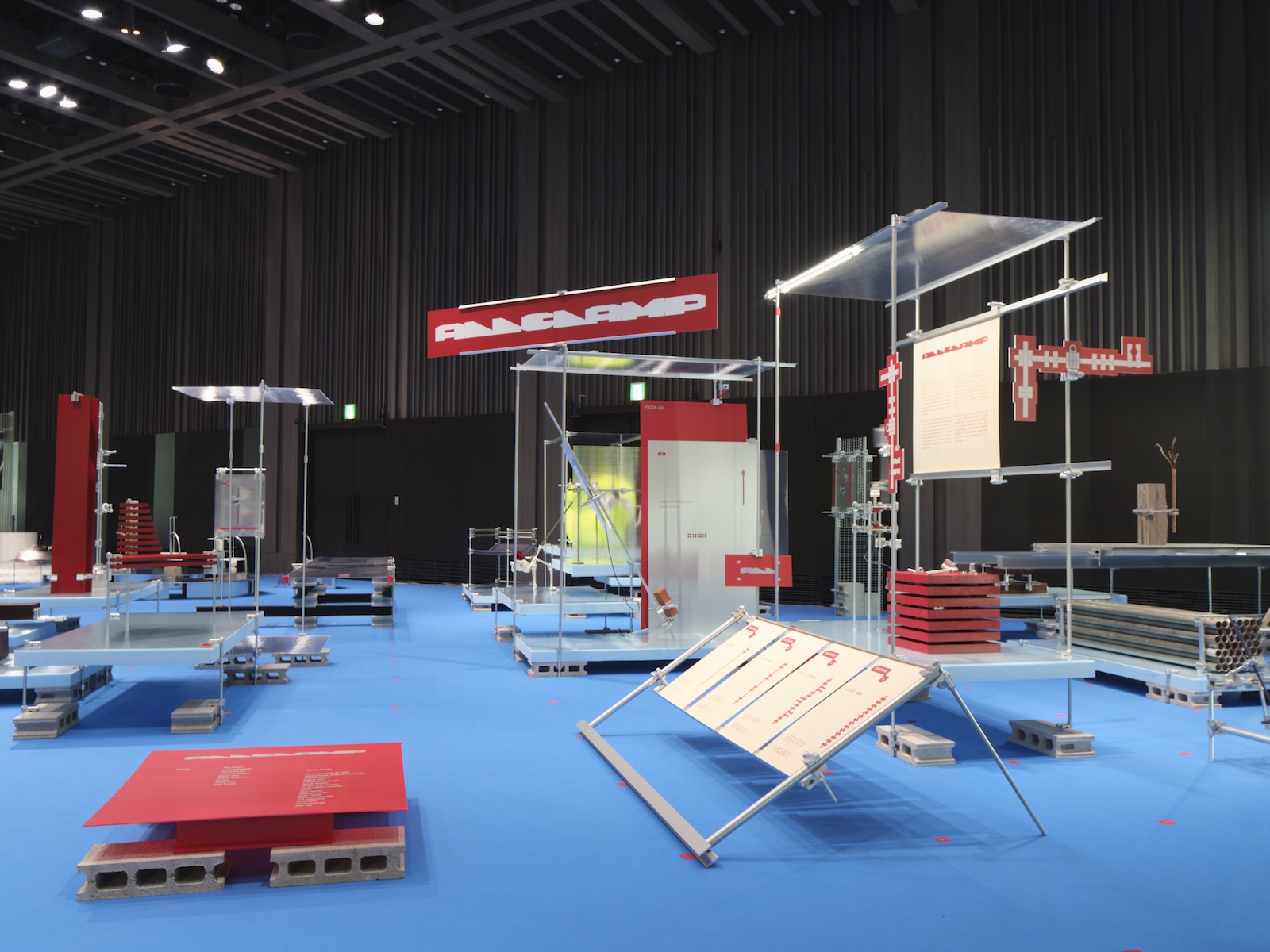

今川:コミッティメンバー、来場者の双方から反応が大きかったのは、ALL CLAMPのプレゼンテーションでしたね。100平米という最大枠で応募してくれた唯一のチームで、参加メンバーも多く、会場の熱量が集中していました。

(Photographer: Ryo Yoshiya) ALL CLAMPは、伝統的な木工技術である継手の技法に着目し、建築資材を活用したモジュラー式の接合システムを開発。デザインをプロダクトに落とし込むのではなく、参加型で進化しつづけるプロセスへと拡張している点などが評価された

―どのブースでも、参加メンバーが来場者と直接コミュニケーションを取り、プロダクトの特徴やコンセプトを伝えている様子も印象的でした。

今川:一般的なデザインイベントでは、オープニングと初日以外はデザイナーが不在になることも多いですが、チーム制にしたことで常に誰かがブースに立ち、来場者と対話できる状態をつくることができました。

金:我々からも、出展者の方々に「とにかく人を呼んで、なるべくブースにいるようにしてください」とお願いしたことも、熱量のあるコミュニケーションが生まれた要因になったと思います。今後も多くの人に来てもらわないと意味がないので、引き続きどういう人に来てもらったら良いか考えて、来場者を増やす仕組みづくりをしていきたいですね。

Photographer: Ryo Yoshiya

―会期中、会場ではトークセッションも盛んに開催され、プロダクトデザイナーが直面する問題など、多彩なゲストが現代のプロダクトデザインを巡り意見を交わしました。その姿勢から、「alter.」に大きな可能性を感じた若手クリエイターも多かったと思います。今回のイベントを通して、どのような可能性や課題を感じましたか?

今川:個人的には、プロダクトと来場者の距離をもう少し縮めたかったという反省があります。一方で、来場者からは「革新的で面白い」「既存のプロダクトイベントとはまったく違う」というポジティブな声を多くいただき、手応えも感じました。

今回は、プロダクトデザイナー以外の方の参加があったことも収穫でした。たとえば「Bent Pipe Clamp」は、写真家・彫刻家・キュレーターの3名によるチームで、プロダクト制作の経験がない状態から挑戦してくれました。また、「Product and Space」は、アートディレクターとアーティストが中心のチームで、オープニングのプレゼンテーションではパフォーマンスも行われました。こうした新しい切り口は、イベントとしての広がりを示す良い兆しだったと思います。

(Photographer: Ryo Yoshiya) 「Product and Space」では、オープニングにダンサー/俳優のアオイヤマダがパフォーマンスを披露。その模様を映像化し、オブジェクトと共に作品として展示された

今川:アートとプロダクトの境界線を超えて展示を見てくれた方も多く、アート系のギャラリストやライターの姿もありました。ただ、アートフェアのように「鑑賞と購買」の双方の目線をもつ環境を作ることができたかというと、まだ課題が残ります。元来、一般的なプロダクトフェアはその場でのトレードの認知や機会が少なく、その目線を創り出すためのプロダクト強度や展示の完成度は出展者によって差が出ていると感じるところはありました。

今後は、作品を購入できる仕組みや、企業やメーカーとのビジネスを創出できるような環境をフェアに組み込むことで、出展者・運営・来場者が目的と共通認識を持って、臨むことが必要であると感じています。単に「見て楽しい」で終わらせず、次につながる動線づくりが重要なんです。

―最後に、今後の展望を教えてください。

金:初回の開催で、名前も知られていない状態からのスタートでしたが、想像以上に多くの方に来ていただき、大きな励みになりました。「alter.」が次世代を支援する場である以上、今後も参加いただいたクリエイターがその後のキャリアで活躍するために、どんなサポートができるかをより深く考えていく必要があります。

特にビジネスの観点では、日本国内だけで活動を広げるのは難しい面があります。だからこそ、国際的に活躍できるきっかけとなる場でありたい。そのためには海外の人たちに見てもらえるようなサポートや、ビジネスにつなげる出口の設計も含め、次世代の若手クリエイターたちの出発点になれるよう、サポートの幅を広げていきたいですね。

取材・文:宇治田エリ 撮影:岡村大輔、Ryo Yoshiya

alter.

日本橋三井ホールにて、2025年11月7日から9日までの3日間開催された、実験的なデザインイベント。日本のプロダクト / インテリアデザインに革新を起こすことを目指し、プロダクトデザイナーだけでなく、ダンサー、現代美術家、編集者など異業種の次世代のクリエイター11チーム・59名が新作プロダクトを発表。出展者が出展料を払うのではなく、事前に提案したプロジェクトをグローバルのデザインシーンを牽引するコミッティメンバーが審査。合格案に対してイベント側から補助金を出し、プロダクト展示を行うという形で次世代育成につなげている。

https://altertokyo.com/

金 祥艾

1983年生まれ東京都出身。国内デザイナーズブランド、国内外ファッションブランドを経て。2018年に独立。スタートアップのサポートからブランディング、PR までを包括的に受託できる強みを活かし、ライフスタイル、デザイン、ファッションの領域で、プロジェクトやブランドの魅力を伝えるための活動を行う。alter.では事務局の一員として運営を担う。

今川拓人

1981年滋賀県生まれ。大学卒業後、トリコインターナショナルに入社し、デザインシーンでの活動を志す。その後、株式会社Welcomeに入社。CIBONEのチーフバイヤーとして、現在までセレクト、企画運営に携わる。2024年のDESIGNTIDE TOKYOでは出展作家による一点ものの作品やプロダクトが購入できる「MARKET」の企画・運営を担当。alter.では事務局の一員として運営を担う。