“もうひとつの視点”は日々の実験から生まれる。we+が志すコンテンポラリーデザインの形。

“もうひとつの視点”は日々の実験から生まれる。we+が志すコンテンポラリーデザインの形。

今年日本橋・横山町にオフィスを移転したコンテンポラリーデザインスタジオ、we+(ウィープラス)。「社会に対してオルタナティブな選択肢を提示する」ことを軸に、さまざまなモノやコトを新しい切り口から再構築するアプローチは、国内外で高い評価を受けています。一方その制作プロセスは、“小学生の実験”のようだと自ら形容するように、試行錯誤を繰り返しながら本質に近づいていく、地道なものづくりの世界に近いものがありました。

今回は、同社の共同創業者である林登志也さんと安藤北斗さんに、その創作活動のリアルや、次に挑戦してみたいことなどについて伺いました。

椅子にも新しいアプローチがある。コンテンポラリーデザインが生み出す価値。

―はじめに、we+設立の経緯と事業内容についてお聞かせください。

安藤北斗さん(以下、安藤):もともと林とは学生時代に共通の友人を介して知り合い、2007年頃その3人でチームを組んで創作活動をはじめました。当時はそれぞれが仕事を持ちながら“部活動”的に自主プロジェクトに取り組む形を取っていました。しばらくして一人抜け、創作活動の方もかなり忙しくなってきたので、「これはもう部活動ではなく、僕らのメインの仕事にしよう」と立ち上げたのが、今のwe+です。2013年のことでしたね。

安藤北斗さん。武蔵野美大からロンドンに渡る。コンセプト開発・戦略設計から、全般的なデザインまで複合領域的に手がける

林登志也さん(以下、林):僕たちはwe+を「コンテンポラリーデザインスタジオ」と自称していて、デザインを通して新しい価値を生み出すことを大切にしています。クライアントワークとして依頼されたものをデザインする、デザインスタジオとしての機能がありつつも、自主プロジェクトをやったり、R&D的な要素を取り入れた作品制作や空間デザインをやったりと、表現の幅を広く持っているのが特徴だと思います。

―コンテンポラリーデザインとは、どんな考え方なんでしょうか?もう少し詳しく教えてください。

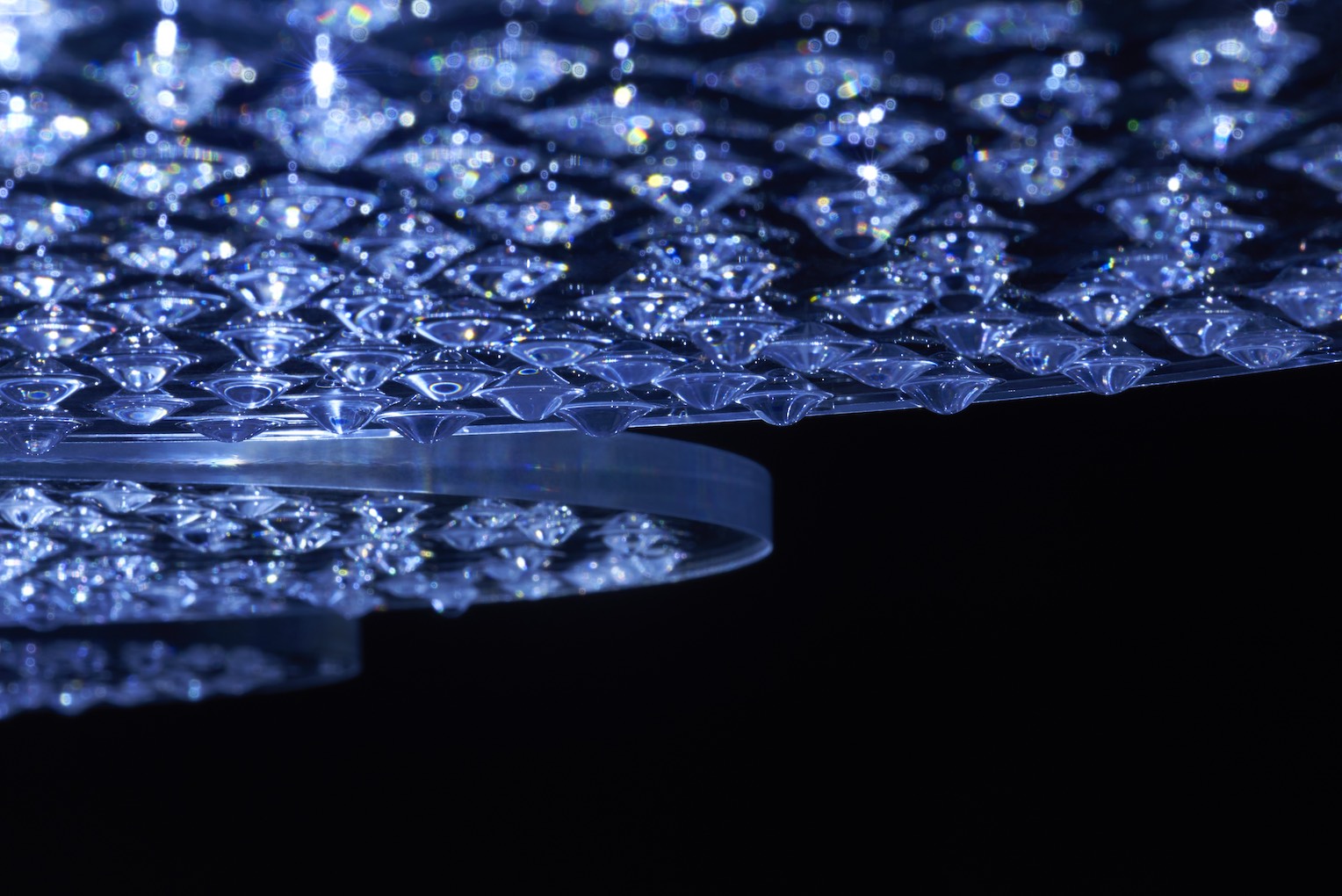

Drought(2016年) Photo: Masayuki Hayashi

安藤:僕たちが考えるコンテンポラリーデザインとは、既存のものから少しスライドさせた“もうひとつの視点”で、表現対象を捉えたデザインのことです。

この椅子の作品を例にあげるとわかりやすいかもしれません。椅子って昔からあるオーソドックスな家具ですよね?座るという機能や、権威付けとしての意味など、さまざまな要件に沿って素材・形状が考えられてきて、今の一般的な椅子像ができあがったはずです。でもこれまでの椅子の捉え方とは違うアプローチもあるんじゃないか?椅子の概念を変えるような表現ができるんじゃないか?と考えるところからスタートしたのがこの作品です。

この椅子は蝋と吸水性ポリマーを組み合わせた原型から作られたものなのですが、ポリマーを敷き詰めた型に蝋を流し込んだ状態で乾燥・固形化させると、ポリマーが縮んで10%程度まで小さくなります。さらに乾燥させていくとポロッと蝋からはずれて、このような独特の形状になるんです。そして最後に蝋からブロンズに差し替えて完成させています。

つまりこの椅子は、最終的にどんな形状で固まるかは誰にもわからない、ある意味自然が作り出した形と捉えられます。また、ゆっくりと形作られることで作品に時間軸も付加されて、“自然現象”や “時間”という、既存の椅子の概念に対する問いのようなものが内包されるんですよね。

―たしかにwe+の作品には、水や砂、風など自然現象にまつわるものが多いように感じます。自然現象を追求している理由は何かあるのでしょうか?

林:僕は自然現象ほど“強い”表現はないと思っていて、何かを表現する際は自然現象を扱うのが一番人々の心に刺さると考えています。それが自然現象を作品に取り入れている大きな理由です。

人間は自然の力に対峙するために進化し、自然と共に生きるために順応してきたので、人間の歴史は自然との歴史とも言えます。自然と向き合うことがDNAに刻み込まれているようなものだから、美しい景色などを見た時に感動するのは当たり前だと思うんですよね。 そして、自然現象はそのままでももちろん素晴らしいのですが、ときに少しだけコントロールしてあげると、自然現象を超える自然現象が生まれることもある気がしています。たとえば、葉先につく雫はランダムに落ちるものですが、それがもし一斉にザッと落ちてきたらどんな気持ちになるだろう?とか。そのちょっとしたコントロールが違う視点を生み出して、見る人の心を動かすんじゃないかって。

Cuddle (2017年)水滴という自然現象を取り入れた作品。Photo: Masayuki Hayashi

広告代理店出身の林登志也さん。アート的アプローチにとどまらず、ブランディングやコミュニケーション戦略まで幅広い領域に精通する

安藤:ものを作る上ではやはり多くの人の共感を呼びたいと思っています。自然現象は誰にとっても共感性も高いうえに、強くストレートに伝わるので、自分たちが表現したい新しい視点を届けるのにすごく良い素材なんですよね。

表現手法とコンセプトの綿密な設計。

―このスタジオには試作や実験の跡がたくさんありますよね。こうした試作品はお二人が作られているのですか?

安藤:そうですね、僕を含めwe+のメンバーは皆ひたすら実験しています。デザイナーというとパソコンで図面を描いているイメージが強いかもしれませんが、僕らはマテリアルドリブンな制作手法をとることが多くて、実際に手を動かして作っている時間が長いと思います。

ものづくりって、昔は職人さんのように最初から最後まで全部作ることが一般的でしたが、工業化の中で分業が進んで、デザイナーが関わる部分が限られてきてしまってますよね。ものづくりのベースの部分を作っているのはデザイナーなのに、その手を離れていって、実際に作るのは全く別の人だったりする。そこにちょっと違和感を感じていて…。

スタジオの至るところに実験の跡がある Photo: Hiroaki Sagara

林:自分の作品の全貌を把握できず、デザイナーは図面を書くだけの職能として認識されてしまいがちなんです。でも僕たちはものづくりの循環の中に身を置きたいし、作っているものに責任を持ちたい。だからインスタレーションでもプロダクトでも、自分たちのスタジオで試作を繰り返して作品の原型を作り、それをディベロップさせて完成させるところまで全部やります。もちろん最終の仕上げを他の方にお願いすることもありますが、基本的にはすべてのプロセスを内製化しています。

―なるほど。ものづくりの循環のすべてに関わることができれば、表現したいことが100%伝えられそうです。

安藤:そうですね。すべての工程に関わっているぶん、作品の“表現手法とコンセプトの関係性”は綿密に設計しています。ただ無邪気に作っていくのと、それを意味のある作品として着地させていくことは全然違いますからね。

―その表現手法とコンセプトをベストな関係にするために、we+として重要だと考えていることはありますか?

安藤:表現もコンセプトもどんどん変えていくことじゃないでしょうか。コンセプトで引っ張って、次は表現で引っ張って、またコンセプトで引っ張って…という繰り返しを重ねる。そうすると、もともと考えていたものとは全然違うところに着地した、なんてこともよくあります。初めに頭で描いていた通りにプロジェクトが進むことはまずありませんね。表現もコンセプトもずっとブラーな状態で作り続けて、最後の最後に解像度がグッと上がる感じです。

林:大企業などチームの規模が大きいと、この流れがだいたい決まっていて、一方通行であることが多いように感じます。リサーチ→デザイン→プロトタイプ作成→本番制作というような具合で、一度進み出したら基本的にあと戻りすることはないやり方です。でも僕らの場合はこの流れが決まっていない。安藤が言うように表現とコンセプトの引っ張り合いみたいなことがいつも起きていて、いつもグチャグチャになりますが…。あえてプロセスにはこだわらず自由に進めたほうが、最終的に両者が納得いく形で釣り合うものになるように思います。

まず自らが楽しみ、先が見えなくてもとりあえずやってみる。

―次に作品作りの具体的な部分についてお伺いさせてください。we+の由来は、“自分たち+○○”ということだそうですが、チームを組んでプロジェクトに取り組む場合はどのように進めるのでしょうか?

安藤:僕と林だけだと作れるものの幅も狭いので、技術を持った人たちとチームを組んでいこうという意識はすごくあります。専門家の方が当然詳しいし、良い解決策を知っていますからね。コラボレーションする際の関係性は限りなくフラットで、一緒になって横並びで進めていきます。

FLUX(2019) 流体開発や水流制御の専門家の協力で完成した。 Photo: Daisuke Ohki

―コラボレーションする相手とは、どのように出会うのですか?

安藤:知人とやることもありますが、全く接点のないところから始まることもあります。ネットで調べて、いきなり連絡してアプローチしたこともありました。

林:飛び込みで声をかけるときは、“のめりこむ”タイプの方と出会うとラッキーですね。挑戦したがりで新しいことを面白がってくれる相手からは、技術提供だけにとどまらず新しいアイディアをもらえたりして、プロジェクトがドライブすることが多いです。

―面識のない方に声をかけることもあるんですね。プロジェクトのゴールがまだ未知なタイミングでの協働かと思いますが、どうやって皆さんの気持ちを高めていくのでしょう?

安藤:自分たちがまず楽しむことが大事なんじゃないでしょうか。変に大人っぽくスマートな対応をせずに、素直で無垢な気持ちで取り組むと、相手にも伝わるし盛り上がる気がします。専門家の方の話を聞いているとワクワクするので、自然とそういう気持ちになって「うわぁすごいですね!」みたいな反応になってしまうんですけどね(笑)。

林:専門家の方にとっては当たり前のことでも、そうでない僕らからすると発見も多い。その人たちの技術が入ることで作品の精度が高くなったり、アウトプットの方向性が変わっていったりすることもコラボレーションの醍醐味ですね。

―さまざまな外部の方と組むことで、幅広い知見も貯まっていると思いますが、実際にものづくりするための素材や技術はどのように選ばれているのでしょうか?やることが決まってからリサーチするのか、アイディアをストックされているのか…。

林:こんな素材があったよ!といった話は、普段から情報共有しますね。また素材関連の大きな展示会に行くこともあります。かなり珍しいものに出会えますし、たとえ直接使えなくてもヒントを持ち帰れたりもするので役立ちます。

安藤:Amazonなどで気になった素材を気軽に買うことも多いですね。

林:たしかに。誰かがアイディアについて発言したら、隣で安藤がパチパチ検索して「それってこういうこと?」という素材を見つけて、とりあえず買ってみるみたいな場面はよくあります。すごいアナログなんです。これかな?あれかな?と試行錯誤している時間がプロジェクトの9割くらいを占めます。

安藤:僕らがやってることって、マインドも手法も“小学生の実験”みたいで。でも、使うかわからない、実現するかわからないけどとりあえずやってみる、という姿勢がすごく大事だと思ってます。それと、このやり方だと使わなくなったボツ素材が大量に生まれるんですが、それが別のプロジェクトにマッチして日の目を見ることがけっこう起きるので、それもまた面白いですね。

場のコンテキストを見極めて、共感を見せる。

―商業施設のウィンドウ演出や屋外作品など、パブリックな空間に作品を展示されることもありますよね。そうした発表の“場”は作品作りにどう影響しているんでしょうか?

林:たとえば昨年手がけた六本木ミッドタウンの作品は、初めての屋外インスタレーションでしたが、“その場所でしかできないことは何か”ということをずっと考えていました。風や雨・光など制約があるからそこをどう生かすかを考えたくて、作品に使う素材を持ち込んで現場に2〜30回通いましたね。

Swell(2018)東京ミッドタウン・ガーデンでの屋外作品

安藤:場というコンテキストはとても重要です。六本木でやった展示と同じことを、たとえば田舎の山奥でやっても成立しないですよね。見る人、土地の特徴、物理的な周囲の環境など、展示する場所はいったいどういうところなのかということによって、表現の意味合いは変わってきます。

ウィンドウを作る時もそれは一緒で、街の特性をよく考えたうえで、道行く人の足をどう止めるかということをまず念頭に置きます。人は驚きや共感を感じた時に注意を向けるので、皆がいつも見ているものが違う視点で語られているものは足を止めやすい。作る側の視点から言うと“共感の見せ方”こそが、多くの人が行き交う街に作品を展示する面白さだと思います。

―たまたま通った人の関心を引くには、伝え方にも工夫が必要に思います。

林:それはありますね。パブリックな空間での作品は、不特定多数の人が見ることを前提としている場合が多いので、よりわかりやすく自分たちのコンテンポラリーデザインを表現しているつもりです。なので、先ほど紹介した椅子のような、ギャラリーで取り扱われる作品とはまた別のベクトルでの表現になりますが、どちらも根幹にある“オルタナティブな視点を提供する”という考え方は同じですね。

横山町の魅力は“ノイズ”。この街ならではの表現も模索したい。

―皆さんは今年の夏に横山町へ移転してきたばかりですが、この街はどんな印象ですか?

安藤:土着性がすごく高いですよね。昔からある問屋や飲食店などの中に新しい施設が混ざって、独特のカオスな雰囲気があるのが面白い。

林:僕は、なんか謎の店が多いなっていうのが第一印象でした(笑)。いったいこの店はどうやって成り立ってるんだろう?という想像をかきたてるような建物もあって、どことなく東南アジアのような空気感もある不思議な街ですね。昔は中目黒や代官山みたいな整った街がいいなと思っていましたが、歳を重ねるにつれ、味のあるユニークな場所が好きになってきて・・・余計に興味を惹かれるのかもしれません。

安藤:あと、問屋が多かったり秋葉原が近かったりするのは、素材の買い出しに便利。ものづくりの街としての土台があるから、我々のようなクリエイターにはありがたい街です。銀座や東京駅も近くアクセスがよいので、外の方と打ち合わせをするにも良いですしね。

―この街を舞台にやってみたいことのアイディアはありますか?

安藤:僕は最近、街の“ノイズ”のようなものが気になるんです。東京は全体的にはとても整っている都市だけど、その中に整いきらない部分がある。収まりが悪いというか、どこか破綻している部分が必ずあります。たとえば自販機のゴミ箱から空き缶が溢れているけど、なぜかその缶がキレイに並べられていたり、新しく洗練されたビルの隣に場違いな古い看板があったりとか。そんな違和感やずれ=ノイズに引き寄せられて、そこからインスピレーションを得ることもあります。

そういう意味では、この横山町はまさにノイズの宝庫(笑)。だからこそ、なぜここで?!みたいな場所で作品の展示がやれたら面白いんじゃないかと思っています。問屋がたくさん入居する近所のビルでやれたらいいなぁとか、日々考えてます。

―ノイズを作り出す側に回るわけですね、それは実現したら面白そうです。

we+のオフィスがある問屋街の様子

―これから挑戦していきたいことや、コラボレーションしたい相手はいますか?

林:科学者とか物理学者とか、その道を専門に研究している方と一緒に何かやってみたいですね。僕らの発想は子どもの科学実験みたいなところから生まれることが多いので、その対象を突き詰めた方から見るとどうなるのかが気になります。研究者の方とコラボレーションしたら、作品に新しい視点が加わってもっと深くなると思いますし。

安藤:コンテキストを深掘りするという意味では、歴史学者の方と組むのも良いかもしれません。表現する対象の歴史をリサーチしていくと、今は失われた知識や技術があったりするんですが、それを現代の作品の中に取り込んでいくというのも面白そう。いずれにせよ、違った視点を持った方々とはどんどん関わっていきたいですね。

取材:出村光世(Konel) 文:丑田美奈子(Konel) 撮影:岡村大輔

we+

リサーチと実験に立脚した独自の表現手法で、新たな視点と価値をかたちにするコンテンポラリーデザインスタジオ。Gallery S. Bensimon(パリ)やRossana Orlandi(ミラノ)などのデザインギャラリーに所属。国内外での作品発表のほか、多様なバックグラウンドを持つメンバーそれぞれの強みと、日々の研究から得られた知見を生かし、インスタレーションをはじめとしたコミッションワーク、ブランディング、プロダクトやビジュアルの開発など、さまざまな企業や組織のプロジェクトを手がける。ELLE DÉCOR YOUNG DESIGNER OF THE YEAR、KUKAN Design Award金賞、DSA Design Award金賞・銀賞など、国内外アワード受賞多数。