テーマは「OFF TO MEET」。今投げかけたい現代社会へのメッセージ。

テーマは「OFF TO MEET」。今投げかけたい現代社会へのメッセージ。

3月15日(日)から4月5日(日)までのおよそ20日間、日本橋・八重洲・京橋エリアにおいて、「SAKURA FES NIHONBASHI」が開催されます。今回で7回目を迎える同イベントでは、雑誌『広告』編集長、博報堂monom代表、デザインスタジオ「YOY」主宰など、多彩な顔を持つ小野直紀さんによるクリエイティブディレクションのもと、「OFF TO MEET(=会いに行く)」をテーマに、”いま・ここ”でしか体験できないさまざまなコンテンツが展開される予定です。同じく博報堂発のクリエイティブエージェンシー「SIX」所属のクリエイターで、nihonbashi βなどのプロジェクトで日本橋とも縁が深い矢後直規さんをアートディレクターに迎えた今回のイベントに込められたメッセージについて、おふたりに話を伺いました。

広告会社で異彩を放つふたり。

ーおふたりは、ほぼ同時期に博報堂に入社されているそうですね。

矢後直規さん(以下、矢後):はい。最初に小野っちと出会ったのは、博報堂でカンヌ(広告祭)に行くメンバーたちによる交流会でした。

小野直紀さん(以下、小野):当時の矢後はアシスタントを卒業したばかりの時期だったからそんなによく知らなかったのですが、繊細なデザインをする人だなというイメージはありました。

矢後:最近の小野っちは、クリエイティブディレクターとしての仕事が多いと思いますが、以前からYOYというプロダクトデザインのユニットを主宰していたこともあり、面白いプロダクトをつくるデザイナーというのが当時の印象でした。あと、実はコピーライターの肩書きも持っていて、立ち位置が独特なんですよね。

「SAKURA FES NIHONBASHI/OFF TO MEET」のキーヴィジュアル制作をはじめ、アートディレクションを担当した矢後直規さん(右)

小野:コピーライターはフランスではコンセプターという意味合いが強いと聞いたことがあるのですが、自分はそれに近いかもしれない。いわゆるコピーライターのように言葉で人を動かすというよりは、何かを伝える時に言葉を使うこともあれば、それがデザインや編集という手段に変わることもあるという感じで、あまり自分の職能を限定していないんです。

ーおふたりは仕事を一緒にする機会もあったのですか?

小野:一度だけあるイベントで仕事をしたのですが、その時に繊細なアウトプットの背後に、意志の強さや頑固さがあると感じました。それ以来、また一緒に仕事をしたいと思って声をかけるのですが、いつも断られるんです(笑)。

矢後:たまたまスケジュールが合わないだけですよ(笑)。

小野:矢後のデザインは、強いメッセージをわかりやすく伝えていく広告的なコミュニケーションとは少し違うのですが、そこにステレオタイプな広告デザインへの批評性が感じられて、そのスタンスが好きなんです。それでいて最近は広告やブランディングの仕事もしっかりしていて、そこが彼にとっての最後の伸びしろだったのも面白いなと。

今回のイベントのクリエイティブディレクションを手がける小野直紀さん

矢後:何かのプロジェクトを大々的に打ち出すものの、それを手がけたデザイナー独自の考えがあまり入っていないということが、広告会社の仕事にはありがちなんです。僕自身、やろうと思ってもそういうデザインができなかったということもあり、一段ずつ階段を上がってきました。例えば、アシスタント時代はまずはチラシの裏面の文字組みをしっかりできるようになろうと思っていたし、そこで情報整理の仕方を覚えたら、次はグラフィックの造形に取り組んでみようと。そうやって、フォトディレクション、ブランディングと一歩ずつ進んでいくプロセスしか踏めなかったんです。

現代社会にオルタナティブを提示する。

ー今回のSAKURA FES NIHONBASHIに関わるようになった経緯を教えて下さい。

小野:僕はいま、博報堂のmonomというチームでプロダクトや新規事業の開発を主な仕事にしていて、クライアントワークがミッションではなかったこともあり、お声がけいただいたときは難しいかなと思っていました。時間的な余裕もなかったし、中途半端な形では関わりたくないという気持ちもありましたが、それでも是非ということだったので、お引き受けすることにしました。そして、コンセプトワークにおけるディスカッション相手や、それを形にしていく役割として、矢後に声をかけました。

矢後さんが所属するSIXが開発し、monomがプロダクトデザインなどを手がけたスピーカー「Lyric speaker」。音楽と同期して透過ディスプレイに歌詞が表示される(画像提供:monom)

矢後:最初に三軒茶屋の居酒屋で日本酒を飲みながらふたりで話したのですが、その仕事の入り方も良かったですよね。今回のようなイベントは、主催者や街にいる人たちがみんなでつくり上げていくものなので、ビジネスライクな関係を超えてチーム一丸になることが大切なんです。それによってより深いものが表現できると考えていたので、環境づくりの部分も結構意識したところがありましたね。

小野:今回はプレゼンをしないということも最初にお伝えました。クリエイター側が立てたコンセプトを資料にまとめてクライアントに提案するというコミュニケーションや進め方を取るのでなく、イベントの主催者側と僕らができるだけ時間を共有し、お互いに触発されながら、企画やコンセプトを考えていける状況をつくりたかったんです。

ーイベントのコンセプトを固めるにあたって、どんなディスカッションが行われたのですか?

矢後:最初に僕らふたりで話した後に、「原点回帰」「不合理」「現代批評」「オルタナティブ」「拡張」など色々なキーワードが小野っちからメッセンジャーで送られてきたんです。

小野さんから矢後さんにFacebookメッセンジャーで送られてきたというキーワード(画像提供:小野氏)

小野:日本橋という街は、常に経済発展とセットで動いてきた渋谷や六本木などとは圧倒的に違うところがあるんですよね。日本橋にも新しいものがつくられたり、新しい人たちが入ってきているのですが、合理性だけを追求するのではなく、昔から続いているものもしっかり残されている。いま世の中は急激に変化していますが、それに対して「ちょっと待てよ」と違和感を抱いている人も少なからずいるはずです。かつて文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースは、人類が過去から現在に至るまで一直線に進化してきたと考える「進歩史観」に疑問を投げかけましたが、いまこそそうしたメッセージを、日本橋という街から発信していくことに意味があるのではないかと考えたんです。

矢後:「熈代勝覧」に描かれていたような江戸時代の日本人というのは、猫が魚屋からサンマを盗んだだけで大笑いしていたという話を以前に聞いたんです。その後の日本は敗戦から復興し、経済を成長させていくために効率性を追求するようになり、その過程で勤勉な国民性が培われてきたと思うんですね。もし仮に社会の効率化を牽引してきたテクノロジーがなかったとしたら、現代の日本人とはまた異なる性格や気質が培われたんじゃないかという仮説も自分の中にありました。

江戸時代の日本橋を描いた絵巻物「熈代勝覧」の一部。街の賑わいから人々の表情までが豊かに描写されている(ベルリン国立アジア美術館 Photo AMF / DNPartcom / c bpk / Museum fur Asiatische Kunst, SMB / Jurgen Liepe)

小野:世の中が進んでいく方向とは異なるベクトルの選択肢、つまりオルタナティブを提示するという行為や態度が大切だと思うんですね。そこで今回は、効率性や利便性を追求した存在とも言えるスマートフォンに着目することにしました。スマホの普及によって僕たちの生活スタイルは大きく変わり、効率的に情報を得たり、サービスを享受できるようになりましたが、一方でスマホ中毒やSNS疲れなどの弊害も出ています。その中で最近は、テクノロジーから距離を置くデジタルデトックスや、オフラインの状態に新しいラグジュアリーのあり方を見出す提案なども行われていますよね。実は僕自身が完全にスマホに依存した生活を送っているので、ある種の自己矛盾でもあるのですが、多くの人がスマホに隷属している時代だからこそ、スマホを持たない時間を通して、効率性、合理性一辺倒ではない価値観を提案できたら面白いんじゃないかと考えたんです。

「OFF TO MEET」に込めた思い 。

ーそれが、イベントのコンセプト「OFF TO MEET」につながるわけですね。

小野:はい。仮に人生100年だとして、24時間×365日×100年という時間がある中で、そのうちの数時間くらいスマホを手放して、そこにしかないものに会いに行こうというのがメッセージです。広告会社的な視点で言うと、最近のイベントでは、“ばえる”写真が撮れるような仕掛けを考えるケースが多いのですが、スマホの中でいかにきれいに見えるのかということよりも、いまそこにあるリアルな体験や景色そのものを堪能してもらうことを考えた方がいいんじゃないかと。イベント期間中の3月28、29日には、いま・ここでしか体験できないことをテーマにしたスペシャルイベント「圏外 NIHONBASHI」を行うのですが、ここではスマホの電波を遮断するサコッシュ「圏外 SACOCHE」を1万枚配布しようと考えています。

3月28日~29日に無料配布されるオリジナルアイテム「圏外 SACOCHE」。(画像提供:SAKURA FES NIHONBASHI)

矢後:スマホの話とも関係することですが、現代人はテキストを読むことばかりに視覚を使い過ぎていると思うんです。僕の専門であるグラフィックデザインは、ヴィジュアル・コミュニケーションなどとも言われますが、視覚伝達のツールというのは文字だけではないんですね。これは視覚に限らないことですが、最近は文字など意味が固定化された伝わりやすい情報を受け取ることばかりに五感が使われている気がしています。その状況が少しでも変わると人間の想像力や感性はもっと高まるはずですし、今回のイベントではそういう投げかけができるんじゃないかと思っています。

小野:僕はアートにあまり興味がなく、これまで展覧会などに足を運ぶ機会はそう多くはなかったんですね。おそらくそれは、じっくり時間を取って何かと向き合うというマインドセットがこれまでの自分になかったからだと思っていて。広告会社のクリエイターには、「ばえる」とか「バズる」ような表現が求められがちで、要はパッと見てすぐに伝わる面白いものをつくる職能が重視されるんです。そういう世界にいたからこそ、すぐに伝わるもの以外の価値にあまり目を向けられていなかったのですが、昨年『広告』という雑誌の編集長になったことなどをきっかけに、じっくり物事を考える機会が増え、伝えることを目的にしていない表現、ゆっくり考えさせるような表現もあるのだと思うようになりました。

矢後:わかりやすく伝える、使いやすいものをつくるというのは、近代デザインの考え方なんですよね。これまでデザインは課題解決のために使われるものだとされてきましたし、それは経済や社会の発展とも相性が良かったと思うんです。でも、すでに発展のフェーズを終えている日本には、何かを投げかけるようなデザインも必要だと感じるし、社会に問題提起をしていくことがこれからのクリエイターの重要なミッションになっていく気がしています。

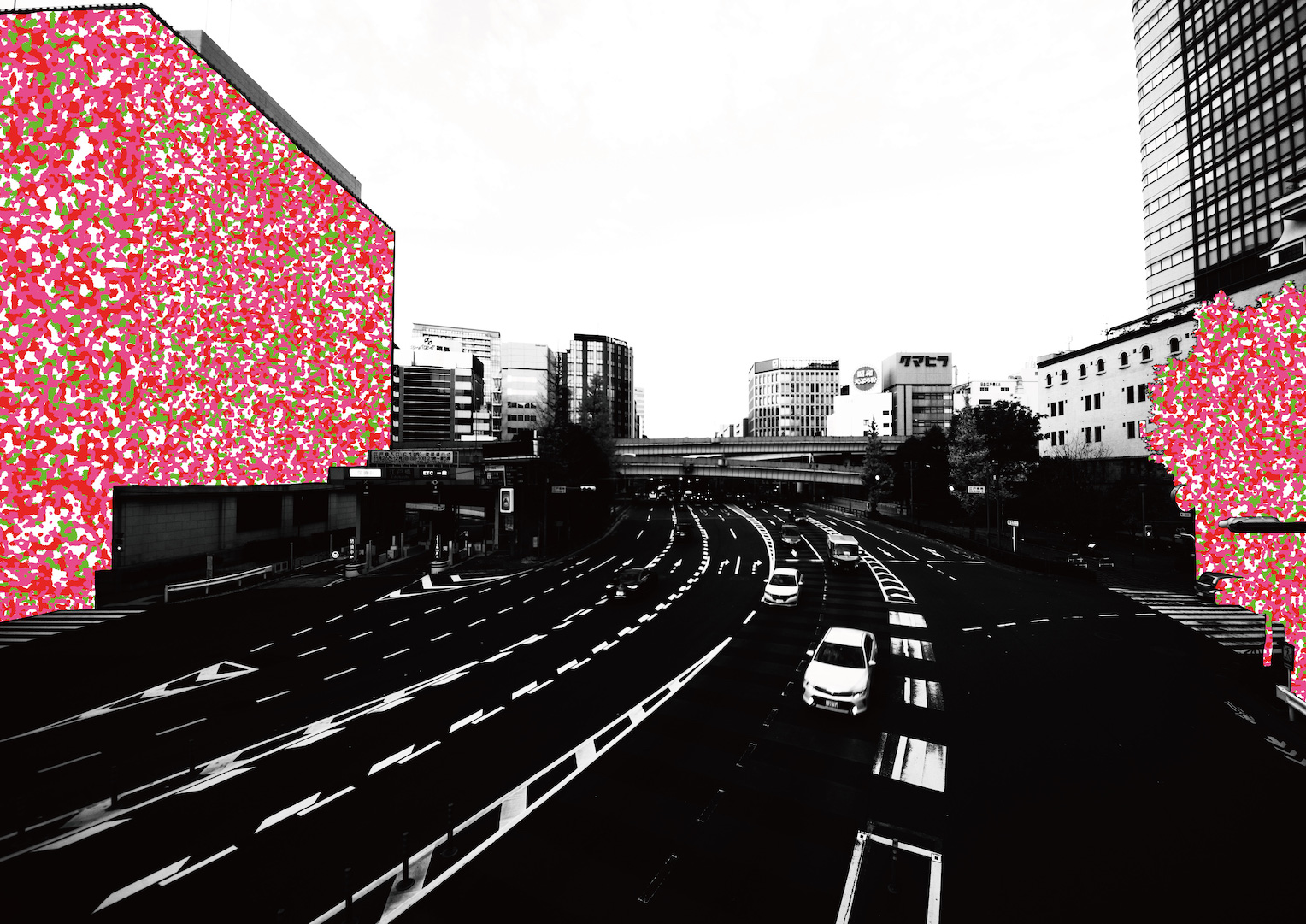

フォトグラファーの池谷陸さんの写真に、矢後さんによる「ノイズ」のアートワークを重ねたキーヴィジュアルの1枚(画像提供:SAKURA FES NIHONBASHI / Photographer:Riku Ikeya)

ー今回矢後さんが手がけたキーヴィジュアルというのも一般的には、イベントのコンセプトや内容などをわかりやすく伝えることが求められる類のものだと思いますが、どのような意識で制作に取り組んだのですか?

矢後:それこそ最初はスマホ禁止マークのような、わかりやすくアイコニックなヴィジュアルをつくったんです。それを小野っちに見せたところ、街に対する「号令」や「掛け声」のように見えてしまうというフィードバックがあり、他の表現を模索していく中でテレビの砂嵐が思い浮かんだんです。砂嵐というのは一見まったくアイコニックではないですが(笑)、「圏外=電波が届いていない状態」というテーマにはピッタリ合致しますよね。そのバランス感が絶妙だと思ったし、一見わかりにくいからこそ、そのつながりがわかった人にとっては一生忘れないイメージにもなり得るかなと。

街の個性と個人の問いが交わる時。

ーところで、小野さんはこれまでに日本橋の街と何か接点はあったのですか?

小野:実は、博報堂で最初に担当した仕事が日本橋京橋まつりだったのですが、当時の街にあった新しい建物はコレド日本橋くらいで、工事中の場所が多かった記憶があります。そこから街は大きく変わりましたし、僕はいまの日本橋に詳しいわけでもないので、街のことをよく知る三井不動産さんたちとのディスカッションを通して現在の日本橋像や街のポテンシャルなどについて考えを膨らませていきました。そして、そこに僕個人のテーマをリンクさせることで、嘘のない表現にしたいという思いがありました。

期間中開催される屋台のイベントには、日本橋界隈のさまざまな飲食店なども参加する。写真は2019年のイベントの様子。今年は空間デザインをDOMINO ARCHITECTSの大野友資氏が担当する(画像提供:SAKURA FES NIHONBASHI)

ー日本橋が持つ歴史や個性と、小野さん個人の問題意識を重ね合わせていくことがポイントだったのですね。

小野:はい。このイベントの主体者は街の人たちですが、日本橋の中にいる人だけですべてを決めてしまうのはあまり面白くないですし、僕や矢後という個人のフィルターがかかったものが入っていくことには意味があると思うんです。冒頭の話にもあったように、広告会社のデザインというのは手掛けた個人が見えにくいことが多く、自分を出さないことを美徳としているクリエイターもいるのですが、何が社会や街にとってベストなのかということばかり突き詰めていくと、そもそも社会や街って何だっけ? という話になりがちなんですね。それよりは、その人にしかできないことを考えた方がいいし、その方がアウトプットも強いものになると思っています。

矢後:僕は、完全にゼロの状態で自分の内側からからフツフツと湧き上がってくるようなクリエーションのテーマやコンセプトというのはそんなにないと思っていて、こうしたものは環境によって育まれる部分が大きいと感じています。自分は日本橋に住んでいるわけではないですが、ここ数年日本橋関連のプロジェクトに継続的に関わる中で、デザインに対する考え方が成熟していくような感覚を抱いています。今回小野っちたちと一緒に考えたイベントのコンセプトや表現方法というのも、日本橋と継続的に関係を持つ中で培われてきたもののひとつの成果だと言えますし、ここで生まれたものをこれからもどんどんアップデートしていけたらいいなと思っています。

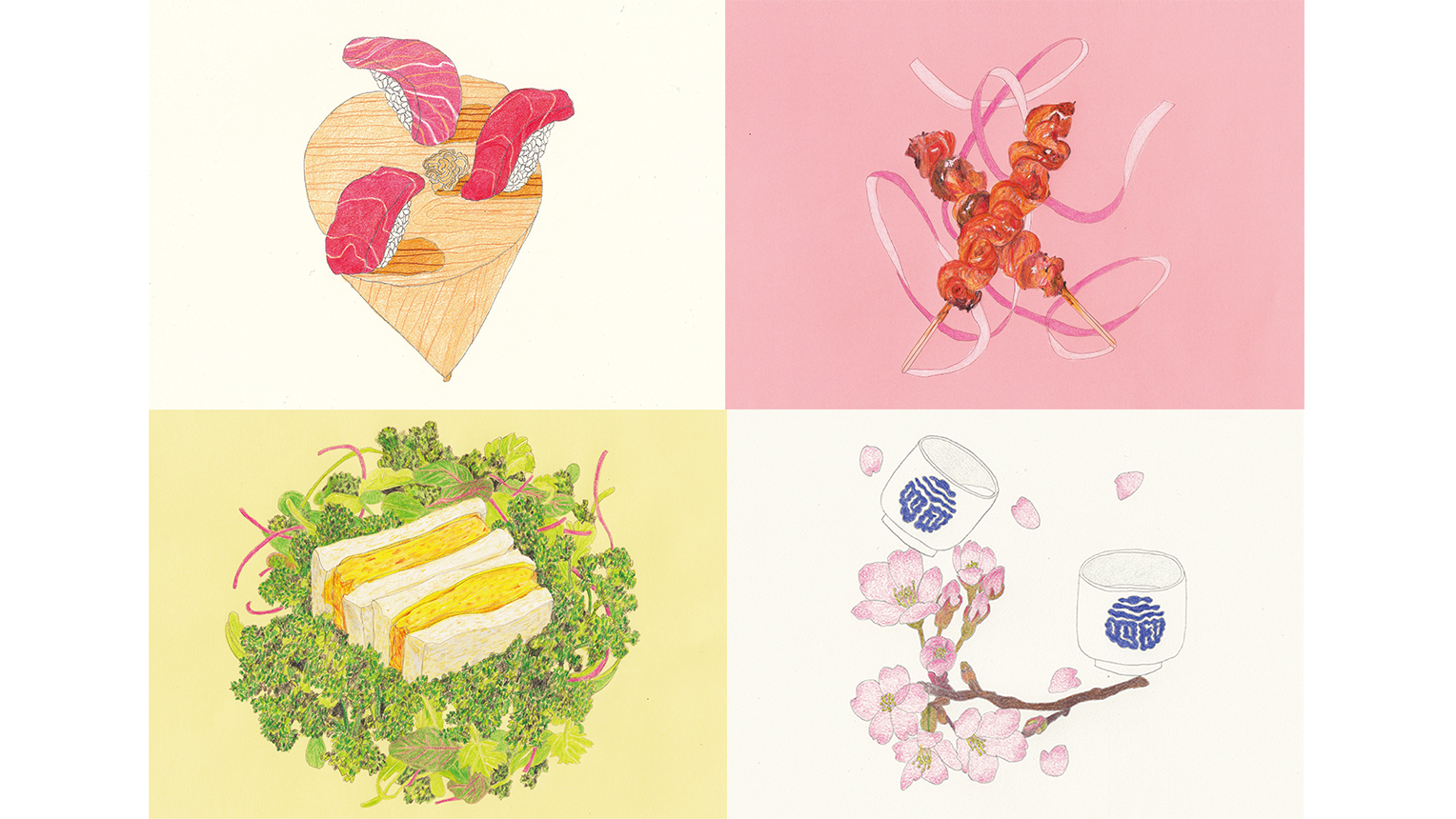

矢後さんが監修した3月28日~29日に開催される「SAKURA FOOD MARKET」のヴィジュアルデザインのラフ画。(画像提供:SAKURA FES NIHONBASHI / Illustrator:宍戸未林 / Mirin Shishido)

ー最後に、SAKURA FES NIHONBASHIに来場する人たちにメッセージをお願いします。

小野:僕にとってスマホはもはや身体の一部のような存在になっていますが、振り返るとスマホが普及し始めた時期と自分が社会人になったタイミングはほぼ同じなんですね。社会人人生のすべてがスマホに支配されてきたと思うとゾッとするし、だからこそスマホがない時間の大切さについて考えるようになりました。イベント当日は、僕自身もスマホをオフにして、その場で何を感じられるのか楽しみにしているので、ご来場頂く方たちもスマホがない状態を積極的に楽しんでもらえるとうれしいですね。

矢後:スマホがない状態というのは、温泉に入っている時に近いのかもしれないですね。温泉ではスマホだけでなく、洋服もお金も近くにないわけですが(笑)、あの時の少し不思議で、ゆったりした感覚をここでも味わって頂きたいですね。美味しいご飯もたくさんありますし、イベントの時くらいは外のことは気にせず、ここにしかない時間を楽しんでもらえると良いなと思います。

取材・文:原田優輝(Qonversations) 撮影:石丸尚志(LUSH LIFE)

小野直紀

博報堂monom代表、雑誌『広告』編集長。2008年、博報堂に入社。空間デザイナー、コピーライターを経てプロダクト開発に特化したクリエイティブチーム「monom(モノム)」設立。社外では家具や照明、インテリアのデザインを行うデザインスタジオ「YOY(ヨイ)」を主宰。文化庁メディア芸術祭 優秀賞、グッドデザイン賞 グッドデザイン・ベスト100、日本空間デザイン賞 金賞ほか受賞多数。2015年より武蔵野美術大学非常勤講師。2019年より博報堂が発行する雑誌『広告』の編集長を務める。

矢後直規

アートディレクター/グラフィックデザイナー。1986年、静岡県生まれ。株式会社SIX。主な仕事に、ラフォーレ原宿の広告やインビテーション、日本航空系LCC・ZIPAIRのロゴタイプ、シンボルマーク、機体デザイン、制服のディレクションなどのブランドデザイン、ROPPONGI HILLS FASHIONのビジュアル・ブックデザイン、矢野顕子、THE YELLOW MONKEY、RADWIMPS、菅田将暉、CharaなどCDジャケット、瀧本幹也、篠山紀信、奥山由之など写真家のブックデザインなどがある。2020年2月にラフォーレミュージアムにて初の大規模個展「婆娑羅」を開催。

-1.jpg)