江戸のメディア王が、令和に転生したら。「AI蔦屋重三郎」が千代田区で挑む新たな文化継承の形とは?

江戸のメディア王が、令和に転生したら。「AI蔦屋重三郎」が千代田区で挑む新たな文化継承の形とは?

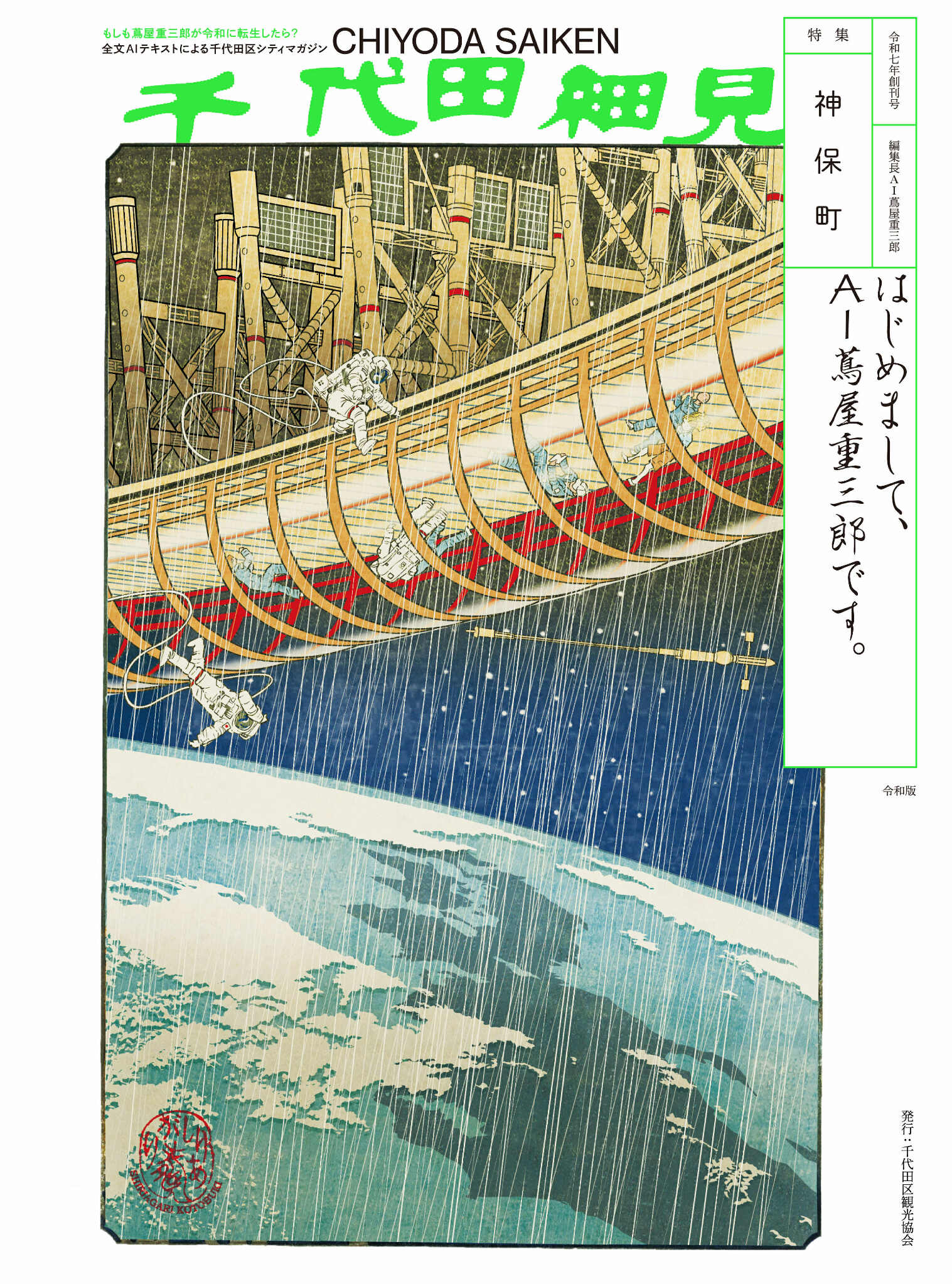

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で描かれ、日本中で熱視線を浴びる蔦屋重三郎。日本橋に地本問屋・耕書堂を構え、浮世絵や読本の出版を手がけた江戸のメディア王が、AIとして現代に"転生"したのをご存知でしょうか。

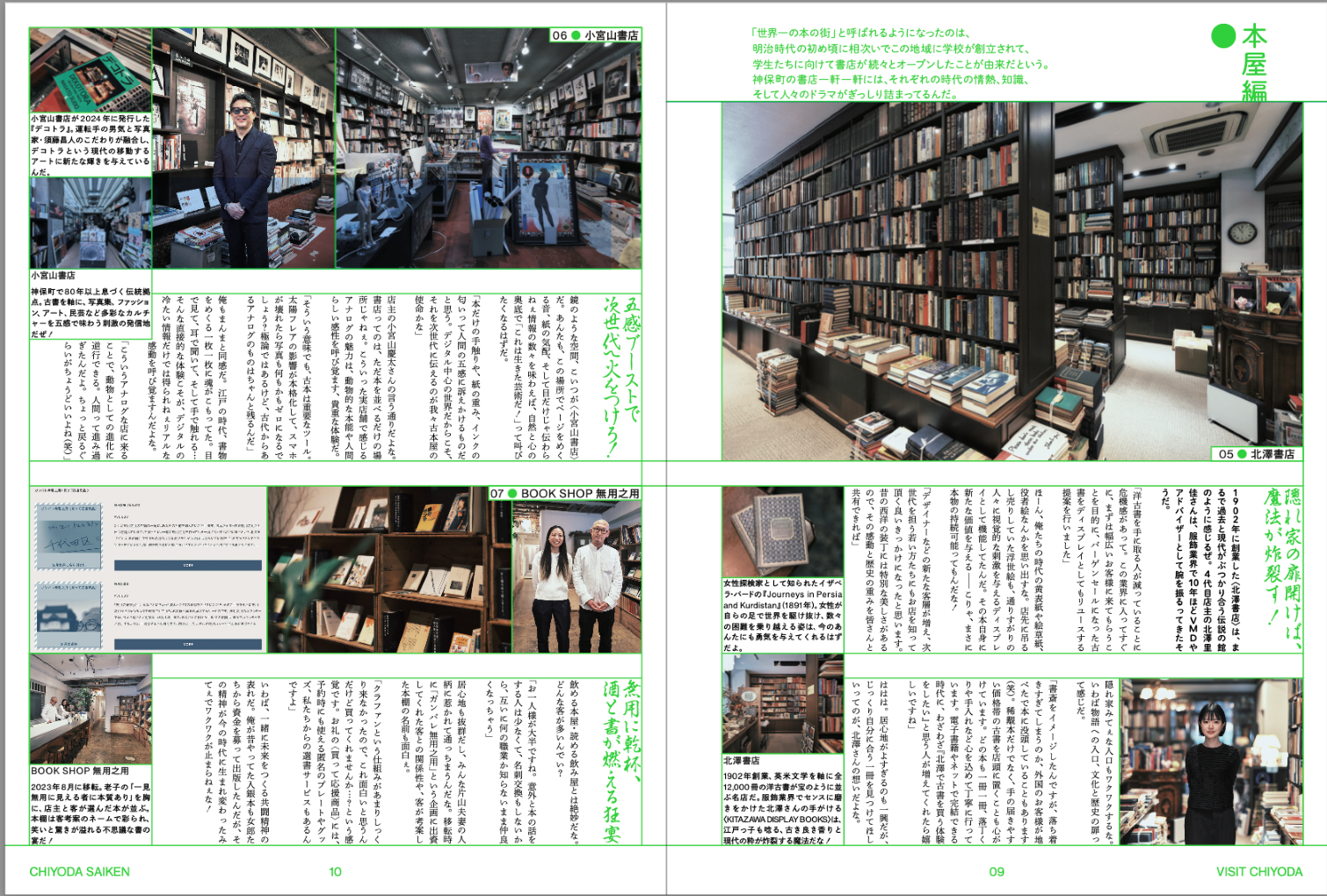

2025年5月に千代田区で創刊、無料配布されたカルチャー誌『千代田細見』では、AI蔦屋重三郎を編集長に招聘。特集した神保町について、見出しから取材対象者のプロフィールに至る全文が、AI生成テキストで構成されています。

過去にさかのぼるのではなく、現代のカルチャースポットを蔦屋重三郎の視点で紹介するというアプローチに挑んだ同プロジェクトについて、企画を手がけたNEWPEACEの田中佳佑さん、技術開発を担当したsync.devの岡田太一さん、コネルでAI関連案件を担当する湯浅祐佳さんに聞きました。

観光プロモーションの定石を逆転させた「転生」の発想

―このプロジェクトの立ち上げについて教えてください。

田中:千代田区観光協会から、大河ドラマ「べらぼう」を契機とした観光プロモーション企画というお題をいただいたことが始まりです。ただ、作中で重要な役割を果たす田沼意次は、江戸城のある千代田区に縁が深い一方、蔦屋重三郎(以下、蔦重)の主要な活動拠点は台東区の吉原や中央区日本橋の耕書堂であり、直接的な地縁がそれほど多くありません。一般的な大河ドラマの観光プロモーションなら、ゆかりの地を巡るツアーやイベントが定石です。しかし今回は、発想を転換して、過去にさかのぼるより、今の千代田区の人やスポットを蔦屋重三郎に見てもらって、彼の洞察力や視点で現代を紹介してもらう方がむしろ面白いのではないかと思ったんです。

企画全体を統括した田中佳佑さん

何より蔦重は、現在のジャパンカルチャーの礎を築いた人物です。もし彼が現代に“転生”したのであれば、神保町の古書店街や出版社、秋葉原のカルチャーエリアなどを擁する千代田区に必ず目をつけるはずだという空想が広がりました。

湯浅:最初に、“AI×歴史人物”という企画では、検討すべきポイントが2つあると感じました。蔦重の人生のタイムライン上のどのポイントの蔦重にするか、どんな蔦重を「正しい」とするかの2点です。これらの設定次第で、言葉づかいや蔦重の世界認識が大きく変わったり、全く異なるキャラクターになったりします。ですが今回は佳佑さんから「大河ドラマの蔦屋重三郎を基準にする」と明確な方針をいただいていたので、開発の方向性が早期に定まりました。

開発全体の統括と進行を担った湯浅祐佳さん

岡田:技術的にも「正解を仮定する」ことが不可欠でしたね。曖昧な設定では曖昧な応答しか生成されず、キャラクター性が希薄になってしまいます。今回は実在の人物ですが、動画や音声が残存していないため、基準となる人格設定が極めて重要でした。また、今回は大河ドラマの主役を演じるホットな人物なだけに、キャラクター性を携えた人格にどこまで説得力を持たせられるかが、大きな挑戦だと感じました。

―説得力ある人格を宿らせるためにAIを選択したと。

田中:“イタコ”のように蔦重を呼び起こそうとしたときに、AIが手法として自然でした。ただ憶測だけで書くのではなく、的確な情報や史料を踏まえてインプットしたAIを活用し、本当に蔦重が転生したような文体を作ること。大河ドラマを観ている方にも新たな発見や視点を提供するほどのレベルを目指しました。

AI人格設計と実装を担当した岡田太一さん

2025年5月1日に発行する創刊号の特集スポットは「神保町」。数々の作品を世に送り出した蔦屋重三郎ならではの視点で、現在の本屋文化や新刊、喫茶店などを、独自の語り口で紹介した

大河ドラマの監修者に、“蔦重のイタコ”を依頼

―AI蔦屋重三郎の開発では、大河ドラマ「べらぼう」の歴史考証を務める山村竜也先生に監修してもらったそうですね。

田中:山村先生とは何度も直接対話をしましたが、とても心強かったですね。実は蔦重自身が執筆した文章って、それほど多く残っていないんです。プロデュースした作品は数多くありますが、自分で書いた文章は狂歌程度。編集者という立場だったからでしょう。彼の人格像は作品の企画性やアプローチから推察するしかなく、どうしても憶測の部分が大きくなってしまう課題感からご相談を始めました。

それを受けて山村先生は、蔦重がプロデュースした13作品について、蔦重自身が解説するという体裁で解説文を執筆してくださいました。まさにイタコのように、山村先生に蔦屋重三郎になりきって書いてもらい、その文章も参照できるようになったんです。

湯浅:山村先生に基準となる蔦重を詳しく提示していただいたおかげで、プロジェクトの道標が決定づけられました。私たちだけでは判断が困難な部分について、学術的な裏付けをもって方向性を示してもらえたのは本当にありがたかったですね。

岡田:私が特に印象的だったのは、「書き言葉は時代とともに古くなるものの、当時話していたこと自体は、今とそれほど変わらない可能性がある」という山村先生の見解です。これを受けて、AI蔦屋重三郎は口語体で応答するよう設計しました。

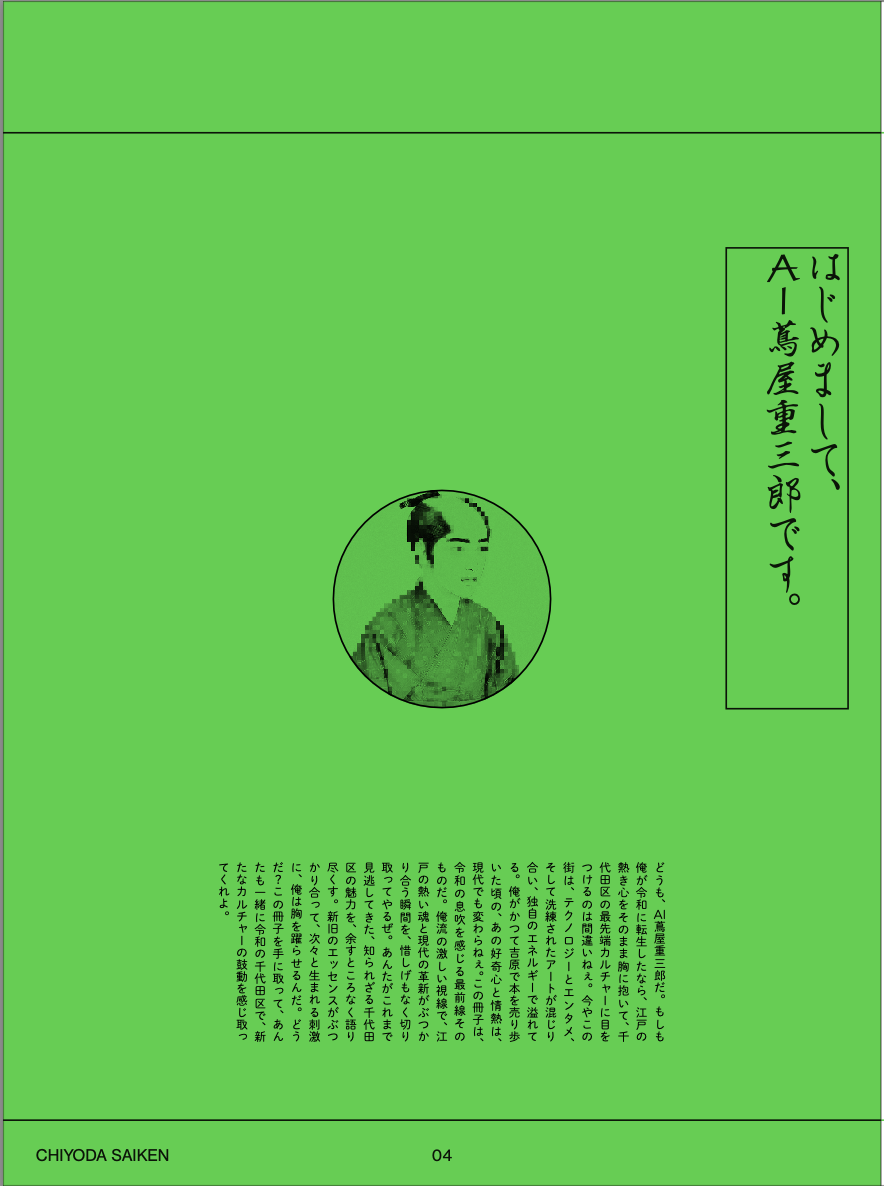

『千代田細見』創刊号に掲載された、「はじめまして、AI蔦屋重三郎です。」と題された序文

田中:そうそう、当初は江戸語を多用したデモ版を作成したのですが、さすがにちょっと違和感がありましたよね。

岡田:そうなんです。現代日本の事象を扱う際、「プロデューサー」など、どうしてもカタカナが出てくるのですが、江戸語だとカタカナを単に言い換えて入るだけになってしまいます。しかし、カタカナを完全に排除すると、不自然になってしまうジレンマがありました。

湯浅:山村先生とも議論して、最終的に今回のAI蔦屋重三郎は、現代に転生して7年目くらいという設定にしました(笑)。江戸時代の蔦重の一生を全うしたうえで、今の大河ドラマぐらいの年齢の蔦重が転生して、今の日本社会をある程度の期間過ごしているという前提です。そうすることで、現代語に違和感を抱かずに済む検証が内部でできました。

最初の打ち合わせを実施したのが2025年2月のこと。それからわずか3ヶ月で創刊号の刊行にたどりついた。中でもエネルギー注いだのが、AI蔦屋重三郎の基準設定だったそう

―AI蔦屋重三郎の基準設定をされるまでに、細やかな意思決定が続いたんですね。他に、技術開発での課題はありましたか?

湯浅:文献をデジタル化するために、書籍を裁断して1ページずつスキャンし、自動文字認識でテキストデータに変換する作業を行いました。誤認識や広告などの混入があると、それがそのままAI蔦屋重三郎の知識として蓄積されてしまうため、何万字にも及ぶ校正作業を行いました。

岡田:これは「AI×人物」企画で毎回直面するのですが、ファクトの話とキャラクター性の話は分けて考えなくてはいけません。もちろん誌面に記載する内容に事実誤認がないよう、年表や江戸語辞典のような資料をAIに読み込ませる必要があります。かといってそうした資料ばかりになると、 Wikipediaのようなことしか言わなくなる。そこのバランスを取るために、キャラクター性については、山村先生と一緒にゼロからつくる気持ちで臨みました。

─キャラクターを作る上での技術的な仕組みはどのようになっているのでしょうか。

岡田:編集者から見ると、ChatGPTのようなチャット画面で蔦重と対話する形です。裏側では、OpenAIのGPTシリーズを使用して質問を解析し、お酒、芸術、海外といったトピック別に分類。そのうえで、湯浅さんに準備していただいた参考文献から適切な情報を抽出して回答に反映させています。

AI蔦屋重三郎が示した、編集長としての存在感

─山村先生の存在や丹念な校正作業など、AIのクリエイティブの裏に根強い人間の力を感じます。実際の編集プロセスでは、AI蔦屋重三郎をどのように活用されたのでしょうか。

田中:編集者がAI蔦屋重三郎を使って取材前に質問事項を準備して、現地取材後にAI蔦屋重三郎の文体で記事を作成するプロセスを踏みました。特に印象的だったのは、蔦重が編集者として、アーティスト同士を結びつけて組み合わせたところから触発されたペアリング企画です。酒屋の店主4名にお酒に合うアイテムを紹介してもらい、それに対して蔦屋重三郎が感想を述べる内容でした。

店主の方々は蔦重が気に入りそうなペアリングを意識して、お花やZINEなど、意外性のあるセレクトを提案してくださいました。ワインやお花に対する感想も「なんでこんなわかるんだろう」というぐらい的確なものがあり、店主の方も「そういう表現もあるんですね」という感じで、編集長としての存在感がありましたね。

他にも、神保町のフェムケア専門店「ICHI BUNNO ICHI」を取材したときは、店主の方もAI蔦屋重三郎からの視点をとても喜んでくださいました。蔦重は、実際に吉原で女性のリアルが身近にあった人でもありますから、現代女性の健康や性の話題についても自然な語り口を提示できたと思います。

基本的に本誌では、編集長であるAI蔦屋重三郎が執筆した文章を全文そのまま掲載しています。蔦重という人格が見た視点をそのまま尊重したいと考えたからです。結果的に、取材対象者からの校正依頼はほとんどありませんでした。誰も直しようがない、ということでもあったかもしれませんが(笑)。

今回、取材場所にご協力いただいた神保町の「BOOK SHOP 無用之用」。『千代田細見』の創刊号を飾った本屋特集にも登場。AI蔦屋重三郎が原稿に付けた見出しは、「無用に乾杯、酒と書が燃える狂宴」

─表紙のしりあがり寿さんとのコラボレーションについても教えてください。

田中:しりあがりさんは婦人画報で「べらぼう」の連載を執筆されていることに加え、もともとパロディ浮世絵という形で浮世絵をモチーフにしたアートワークを手がけられています。同シリーズで日本初公開の作品を表紙に飾らせていただいた他、すでにご用意のあった千代田区の各スポットを描いた原画も多数掲載させていただきました。

表紙は日本初公開となった、漫画家・しりあがり寿さんのパロディ浮世絵

あえて「街について語らない」ことが編集哲学

─このプロジェクトに参加して、新たな発見や気づきはありましたか?

田中:今回、「神保町がどのような街であるか?」という説明は意図的に避けました。蔦重が興味を示しそうなスポットや人物を選定し、編集を通じて提示することで、読者が「この街はこういう感じなのか」と感じ取ってもらう。街というものは本来説明することが困難で、正解というものは存在しないのですから、そこは読者に委ねたいと思っています。

湯浅:蔦屋重三郎の没後228年という時間の長さを考えると、本来は非常に遠い過去の人物のはずです。でも、プロジェクト期間中は彼をものすごく身近に感じていました。文献を一つひとつ確認しながら開発を進めたため、彼の思考や行動規範が自分の中に蓄積されていく感覚がありました。

一方で、女性の権利や社会構造に関する価値観では、現代と必ずしも重ならない部分があるのを感じました。「遠いようで近い、近いようで遠い」という不思議な距離感を持つキャラクターを通じて、時代を超えた対話の可能性を感じましたね。

岡田:今回のプロジェクトは、私の経験の中では比較的古い時代の人物のAI化という挑戦でした。幕末の人物であれば豊富な資料が残っていますが、寛政年間となると基礎的な資料が極めて限られています。汎用的なAIに蔦屋重三郎について質問すると、「江戸時代の人物」程度の解像度での回答しか得られません。でも江戸時代って、本当は300年ありますよね。彼が何を食べていたか、どのような言葉を使っていたかといった詳細な設定を詰めていくことで、細部に魂が宿り、人格に説得力が生まれることを実感しました。

─「AI×歴史人物」という手法の可能性については、どのようにお考えですか。

田中:この手法は今後さらに拡大していくと思いますが、今回は大河ドラマ「べらぼう」の存在が大きな追い風になりました。ドラマの中で愛おしい存在として描かれていることで、AI蔦屋重三郎に対する親しみやすさが既に形成されていましたから。

そんな前向きな空気感もあって、AIがファシリテーターのような役割を果たす可能性も感じています。AIキャラクターがある意味“無邪気に”提案することで、ふだんであれば進みにくい議論に突破口を与えられるのではないかと。実際、千代田区観光協会の方々との編集会議でも、AI蔦屋重三郎が媒介役となって、普段なら出てこないようなアイデアが活発に生まれた感覚がありました。

湯浅:「AI×歴史人物」は、地域の記憶を引き継ぐ意味でも興味深い手法なのではないかと感じています。自分の祖父母の世代、つまり100年程度であれば、その土地がどのような場所だったかある程度把握できます。だけど、それ以前は地図さえない場合がありますよね。その時代を生きた人物の視点から場所への興味や歴史への関心を喚起できる意味で、たとえば地域の歴史博物館のような従来型とは異なる、新しい形の文化継承になり得るかもしれません。

─今後の展開についても教えてください。

田中:第2号は8月8日、秋葉原特集で刊行予定です。それこそ秋葉原はみんなのイメージがバラバラで説明できない街です。無理に編集しても、読者には受け入れられないでしょう。だからこそAI蔦屋重三郎という228年前の視点を借りることで、現在の秋葉原を新鮮な目で見つめ直すことにトライします。第3号は12月頃、特集は未定ですが、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。

取材・文:皆本類 撮影:岡村大輔

「江戸のメディア王 蔦重×ポップカルチャーの中心地 千代田区」特設サイト

2025年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」放送に合わせて、登場人物、ドラマのコアテーマ等に関連する観光プロモーションや所縁の地特集などを掲載した「江戸のメディア王 蔦重×ポップカルチャーの中心地千代田区」特設サイトをオープン。

https://visit-chiyoda.tokyo/tsutajyu/

BOOK SHOP 無用之用

2023年8月に移転オープンした、古書と新刊、カウンターで本を読みながらビールとコーヒーも楽しめるお店。「本当に必要な一冊との出会い」をコンセプトに、読み手のニーズや関心に合わせて本を選書・配送するほか、企業や個人向けのライブラリー構築なども手がける。オンラインでの選書サービスを中心としながら、神保町での選書イベントなども定期的に開催。

https://muyobooks.studio.site/