アートを街に開く対話|青沼優介、オフィスビルで滞在制作を行う「三畳芸術センター」

アートを街に開く対話|青沼優介、オフィスビルで滞在制作を行う「三畳芸術センター」

2025年9月、日本橋室町三井タワー5階に不思議な空間が現れた。その名も「三畳芸術センター」だ。ロビーの中心に、見慣れない機械が置かれた三畳の作業スペースと、たんぽぽの綿毛で作られた建築作品が立ち並ぶ。

この取り組みを牽引するのが、アーティスト/デザイナーとして活躍する青沼優介さん。街に開かれたアートの可能性を追求し、オフィスビルの5階で作品作りと展示を行うという大胆なプロジェクトを提案した。取り組みの背景や日本橋への想い、そして街にアートを置くことの意義について話をうかがった。

たんぽぽを通して街の変化が分かる

―青沼さんは、武蔵野美術大学を卒業されていますが、10代の頃からアーティストとして活動することを目指されていたのでしょうか?

漠然と将来はプロダクトデザイナーになろうと考えていましたが、実は高校1年生の頃まで野球をやっていて美術には無縁でした。進路を考えて調べていくうちに、国語と英語だけで美術大学を受験できることを知り、最初は自分の学力でも行けるぞ、というのが進学を選んだきっかけです。同時に、その頃なぜか椅子を作りたいという気持ちもあって。武蔵野美術大学は椅子のコレクションが膨大にあることも大学選びの決め手になりました。

―その後は一度、会社員を経験されてから大学院に入学されていますね。

入学当初はプロダクトデザイナーになると思っていたのですが、お金のこともあるので一度、就職活動をしました。施工会社に入社することになりましたが、入社初日にすでに「もっと作りたいものがたくさんある」「大学4年間だけでは足りなかった」と感じてしまったんですよね。そこで、1年2ヶ月ほど働いて、その後、大学院に進学し、アーティスト/デザイナーとして活動するようになりました。

―青沼さんの代表的な作品である、たんぽぽの綿毛を構造体に昇華した建築作品「息を建てる_都市を植える」はいつ頃、どんなきっかけで生まれたのでしょうか?

きっかけは、大学院の修了時に制作していたインタラクティブアート作品でした。渋谷のスクランブル交差点で、あれだけ多くの人が行き交っているのに、一人ひとりの呼吸を感じることができない。不思議に思って、その現象を可視化したいと考えていたんです。

そのとき、たんぽぽの綿毛を疑似的に作って、それを吹き飛ばそうとする人の息を採集して、遠くにある窓のカーテンを揺らすという作品を制作しました。その過程で、ドライフラワーにしたたんぽぽの綿毛を一本一本植え替えるという、一見ばかばかしいことをしたんです。普通なら飛ばすところまでが綿毛の機能ですが、あえてそれをしないで観察してみると、一個一個がすごく美しい構造をしていることに気づいたんですね。

よく見ると、冠毛と呼ばれる部分が屋根の役割を果たしていて、水をはじく。そこにつながっている茎が柱のような役割をして、一番下に種があって地面に着地する。その仕組みそのものが建物の基礎と同じ要素を持っているということに気づいて。一本だけでも建築と同じ要素を持っているなら、それを並べて立体化していけばどうなるだろうと考えたのが始まりです。

―ということは、今使われている綿毛は本物を採集して使われているんですね!

基本的には道端に生えているものを採集して使っています。5〜6月に採集してドライにして卵パックに入れて保存しています。年によって採れる量も変わってくるのですが、量に応じてその年に作れるものを考えます。

近所にたくさんあった場所がマンション建設で失くなったり、期待していた場所が消えてしまうこともあります。フィールドワークと共にある活動なので、毎年どれくらい採集できるかは結構ランダムで、ヒヤヒヤしますね。でも、たんぽぽを通して街の変化が分かるのも面白いです。

「三畳あれば作品作りができる」アートを街に開く試み

―現在(2025年10月)、青沼さんは日本橋室町三井タワー5階で「三畳芸術センター」を展開し、作品の展示や制作をされています。どんな経緯で始まったのでしょうか?

三畳芸術センターのアイデアは、昨年2月に日本橋室町162ビルで実施した「ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD」というアートスタジオ企画から生まれました。この取り組みでは、日本橋室町162ビルの一角に僕のアトリエを構えて、そこで制作をしました。アトリエを街に開くという意味では新鮮な取り組みです。一方で、アーティストコミュニティの周りの人はよく見に来るけれど、それがどこまで街に広がっているかを考えると、まだまだ足りないとも感じたんです。

そこで、もっとアートを街に開いていく方法がないかと考えていました。ちょうどその頃に、三井不動産さんから何か一緒にやろうというお話をいただきました。僕の場合、普段の作品制作に必要なスペースがすごく狭くて、三畳あれば作品作りができるんです。そこで、日本橋室町三井タワー内で制作ができるのではないかと提案をして、今回の企画にいたりました。

―「三畳芸術センター」で展示されている作品や、制作されている作品について教えてください。

大型作品としては、たんぽぽの綿毛を使った建築作品を2点展示しています。2018年に「TOKYO MIDTOWN AWARD」のグランプリをいただいた作品の一部と、新たに日本橋近辺で拾った瓦礫を土台にした作品の2点です。特に後者は、この日本橋という街でも下を見ながら歩いてみると、意外と瓦礫がたくさん落ちているということに気づいて始まった作品です。「建築の新芽を生やす」ようなイメージで、瓦礫から新たに都市が立ち上がっていく様子を表現しています。

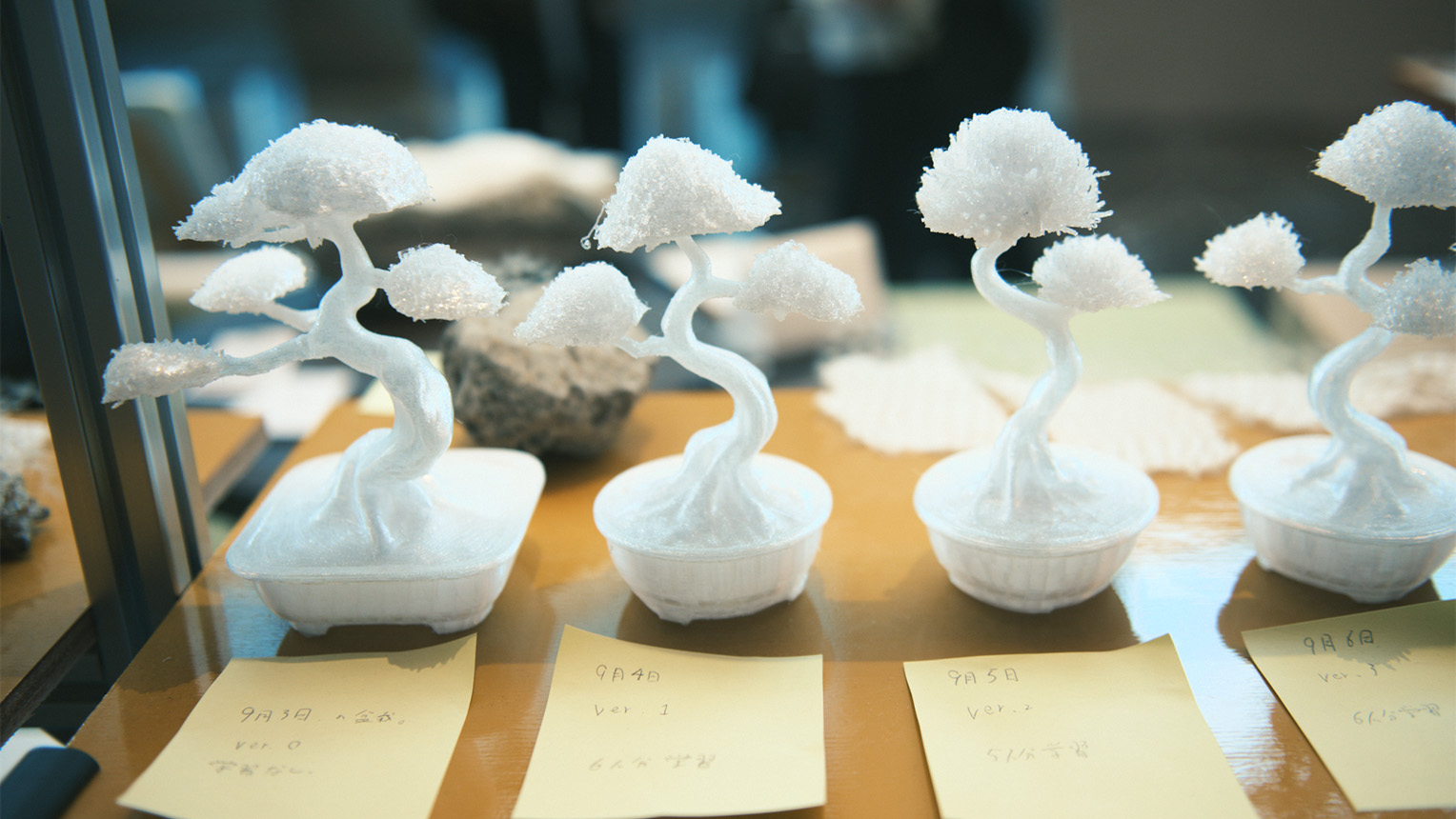

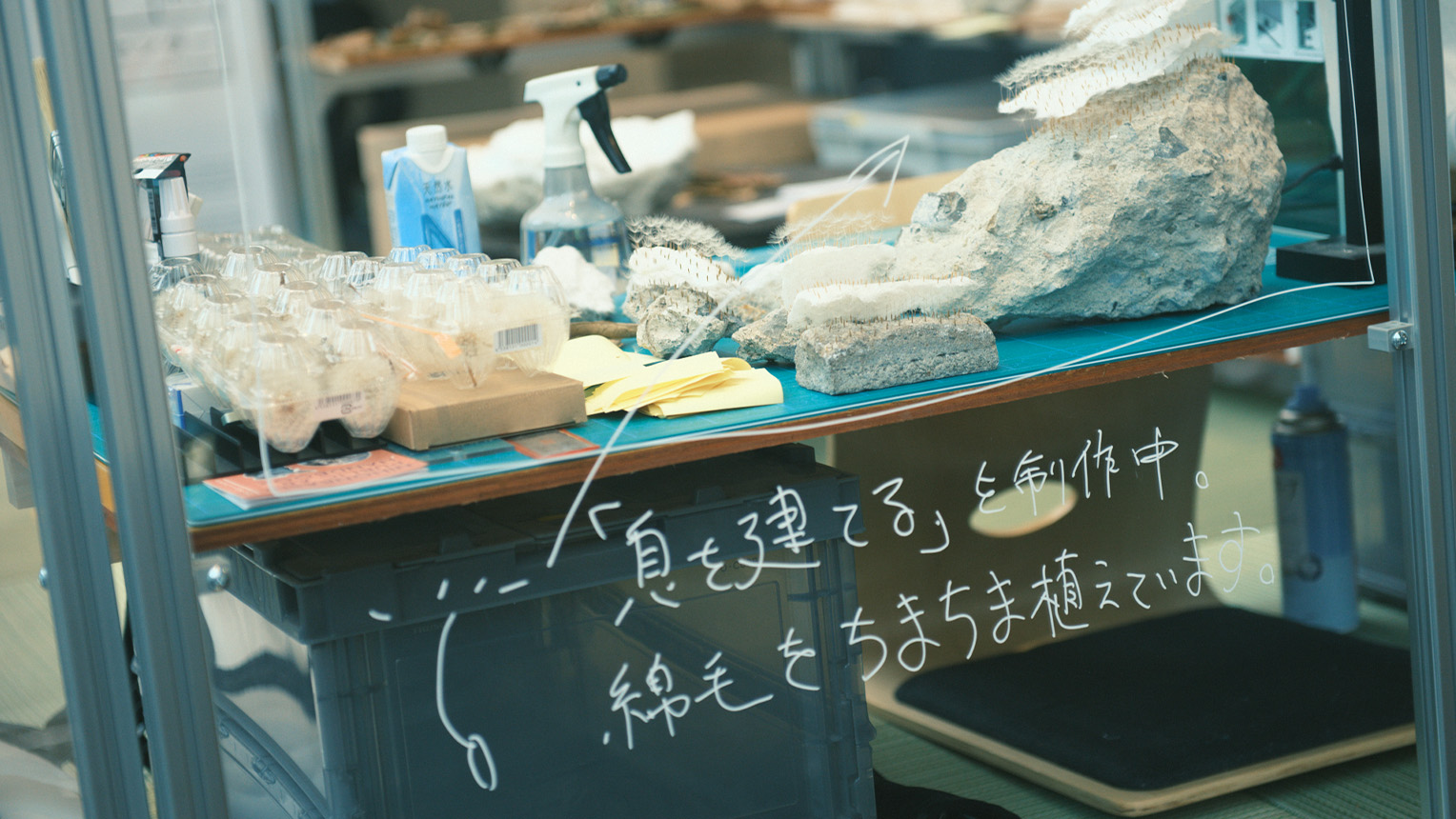

そして、その横に三畳の作業空間を構えて、実際に僕が作品作りを行っています。綿毛の建築作品のほかに、AIに「粋」を学習させて3Dプリンターで出力する盆栽、落ち葉に来場者の言葉をレーザーで彫る作品などを作っています。

アートコミュニケーターやアーキビストの方にも時々来ていただいて、来場者の方との繋がり作りや、この取り組みの記録を残すことなど、様々な方向から可能性を探る取り組みでもあります。

―「アートを街に開く」というお話もありましたが、多くの通勤者の方が足を止めて三畳芸術センターを見られていますね。青沼さん自身と会話されている方もいるようですが、どのような交流が生まれていますか?

かなり多くの方が話しかけてくださいます。毎時50分頃になると、日本橋室町三井タワーに打ち合わせに来られた方が5階のエントランスに集まるのですが、その度に会話が生まれます。コーヒーブレイクの際に寄ってくださる方もいれば、一度見に来られた方が数日後にまた来てくださったりもします。

「アートをもっと広めるにはどうしたら良いのか」「アートはどうやって買ったらいいのか」などの質問をしてくださる方もいれば、もっと個人的な人生相談をしてくださる方もいます。

―そのような対話のなかで、印象的だった気づきはありますか?

街づくりの中でアートについて考えている人が、実は会社や仕事の場で言うに言えないことをたくさん抱えているということも分かりました。いろんな人がいて、いろんなことをアートに期待していたり、逆にアートに困惑していたりする中で起こる、いびつな気持ちのようなものを、吐き出せる場所がなかなか無いんでしょうね。この場で対話していると、そういった事情や気持ちが少し漏れてくる感じがします。

やはり、同じ作品を見ても人によって全然違う感想を持つということを実感したのは大きいですね。僕にとっても、とても貴重な機会です。制作者としての当事者意識が強すぎると気づけないような些細なことに、対話を通して気づかされることが多いです。相談を受けているようでいて、実は学ばせてもらっているという側面もありますね。

―最近は、SNS等のバズによってアート作品が著名になることもありますが、青沼さんのように対話という地道なアプローチだからこその気づきも多そうですね。

SNSで作品がバズることが悪いとは思いません。けれど、バズで一気に広まると「過去のもの」になってしまうのも一瞬のように感じていて。アーティストがバズった作品ばかり作らなければいけなくなる様も度々見てきました。生きているうちに、作るものが変わっていくはずですし、例えば僕の綿毛の建築だって様々ある取り組みのひとつにすぎません。

だから僕は時間がかかっても自分の作品や取り組みについて覚えてくれている人を増やしたり、理解してくれる人を増やすことを目指したいです。そういった思いも込めて、対話の場も大切にしています。

パブリックアートを一番見るのは「そこに住んでいる人」

―青沼さんは、街にアートを置く意義や重要性についてどう考えられていますか。

アートが何の役に立つのか、はっきりとした答えがあるわけではないですし、僕自身もまだわからないというのが正直なところです。けれど、現状なんとなく「やらなきゃいけない」と思って街にアートが置かれることも多いように感じます。結果として、よく分からないまま置いて、よく分からないまま終わってしまうということが起きている。これは街づくりの根幹を脅かしていくような感覚があります。

一方で、街にアートを置く意義を話し合ったり、相談できる場所もあまりないとも思います。だからこそ、今回の「三畳芸術センター」は、そういったことを話しながら組み立てていく場所になったらいいなと思っています。人から教えを乞うのではなくて、それぞれがどう考えているのかという対話が生まれ、それぞれのなかにアートに対する意識が芽生えていくことが理想です。

「アトリエ」や「展示」と言わずに「芸術センター」と名付けたのも、そういう対話や話し合いの場としての開き方をしたいという意思を込めてのことでした。

―アートを通して日本橋と関わってきた青沼さんから見て、ここはどんな街だと感じられますか。

日本橋は、商業とビジネスのバランスがすごくいい街だと思います。三越やコレドのような商業施設があって、その横には企業の入っているビルもある。ビジネスパーソンも、買い物に来られた人も、それぞれの人がそれぞれの振る舞いをしやすい動線ができていて、懐の深い街という印象です。

一方で、路地に目をやると、結構カオスな部分もある。昼ごはんを食べに出ると、意外と外国料理のお店も多くて、面白いです。こういった混じり合い方は日本の中でもあまり類を見ない特徴だと思います。

―今後、日本橋でやってみたいことがあればぜひ教えてください。

今回はビルの中で実施しましたが、建物の中にある限り、本当の意味で「街に開く」ことにはなかなか向かないこともあります。次のステップは、もっと街に開いていかなければいけない。

そのために、今度は自分の足を使いながら、お店を訪問したり、話したりしながら、アートというものを理解しなくてもいいけれど、アートをしている人がいるということを理解してもらえるような取り組みを始めたいと思っています。

パブリックアートを一つ置くにしても、一番見るのはそこに住んでいる人なんです。彼らに、そのアートがどういう人によって、どんなふうに作られたか知ってもらう機会があることが重要だと思います。目的が住民に伝わりにくいかたちで銅像を作ってしまうのではなく、日本橋の街の人のことを知り、互いに交流できるような状態を作るところから深めていきたいです。

![250916_0343_Photo_by_KenjiAgata[1]](https://www.bridgine.com/wp-content/uploads/2025/10/250916_0343_Photo_by_KenjiAgata1.jpg)

Photo:Kenji Agata

取材・文:白鳥菜都 撮影:岡村大輔(幽玄舎)

三畳芸術センター

「アートってわからない」「どんな役に立つの?」「どうして作品を作るのか」など、アートそのものについて疑問を持たれることが非常に多いです。全てはっきりと答えがあるわけではなく、難しそうで遠ざけられてしまうので、まずはこちらから伺います。

この三畳芸術センターは、アーティストの制作過程や思考、営みなど、普段作品の鑑賞だけでは伝えることのできない「あわい」を発信し、一方で皆さんとアート活動を通じて交信するためのスペースでもあります。アートを専門とする部署のように思っていただければ良いかもしれません。

「そもそもアートって何?」、「アーティストという職業の不可思議さ」とか、「ここにどんなアートを置いたら良いのか」などなど、様々なアートにまつわること、なんでも聞いてください。僕も全てには答えられませんが、一緒に考えることはできます。もちろん、全く何もわからないところからで結構です。仕事のちょっとした休憩やランチタイム、帰り際のひと時など、ご自身の都合の良い時にお越しください。ずっと作っていますが、いつでも話せます。私と一緒に、アートについて考えてみませんか。

【展示期間】

2025年9月1日(月)~11月21日(金)(予定)

【場所】

日本橋室町三井タワー5Fロビー(東京都日本橋室町3-2)

【主催】

三井不動産株式会社

【協力】

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

青沼優介

武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科を卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程を修了。デザイン活動を続ける傍、アーティストとしても活動。たんぽぽの綿毛を使った建築作品「息を建てる/都市を植える」でTOKYO MIDTOWN AWARD 2018アートコンペのグランプリを受賞。その他展覧会多数。東京都立大学インダストリアルアート学科助教、武蔵野美術大学非常勤講師。