テクノロジーとデータでスポーツを革新する。 IBM SPORTSが日本で挑戦する体験価値の拡張。

テクノロジーとデータでスポーツを革新する。 IBM SPORTSが日本で挑戦する体験価値の拡張。

世界170カ国以上で事業を展開するグローバル企業「IBM」の日本本社が、日本橋にあることをご存知でしょうか? 今回の主人公は、この日本アイ・ビー・エム社で、Watsonを中心としたコグニティブ技術を活用してスポーツビジネスを推進しているIBM SPORTS プロデューサーの岡田 明さんです。日々進化するデジタルテクノロジーによって、世界のスポーツビジネスの現場では何が起こっているのか? そして、岡田さんはいま、日本でどんな取り組みをしているのか? 岡田さんご自身のスポーツ遍歴や、街を舞台にやってみたいことなどとともに伺ってきました。

少年時代に見た、スポーツの原風景。

—現在、IBMでスポーツ関連のビジネスを推進されている岡田さんですが、ご自身もスポーツには親しんでこられたのですか?

大学までバスケットボールをしていました。スポーツの原体験というところだと、僕は静岡出身なのですが、小学校5年生の頃にパレードに行くぞと父親に連れてこられたのが、当時全国優勝をした清水東高校のサッカー部のパレードで、街の人たちが熱狂していた様子が記憶に残っています。当時少年野球をしていた僕もサッカーをやってみようかと考えたのですが、同級生に「ピエール」というあだ名のサッカーがとても上手なヤツがいて諦めました(笑)。

—静岡らしいエピソードですね。

実は、サッカーが盛んだったのは合併前の旧清水市で、僕が暮らしていた隣の旧静岡市では野球が人気だったんです。もう少しうまく力を合わせられないのかなと思ったりもしていましたが(笑)、どちらにせよスポーツと街が密接に結びついた環境で暮らしていたことは事実で、それがいまも自分の原風景として残っています。

IBM SPORTS プロデューサーの岡田 明さん

—将来はスポーツに関わる仕事をしたいと考えていたのですか?

いや、それはなかったですね。僕のビジネス上の信条は、この国を元気にすることなんです。これまでに商社、コンサル、ベンチャーと転職をしてきましたが、一貫してITなどを活用して企業をエンパワーし、日本を元気にしたいという思いを持ってきました。そしてある時、日本を元気にするためには、人間のエモーションやエネルギーが発散できる領域が面白いのではと思い、昔から好きだったスポーツに興味を持ち、この価値をもっと社会に伝えていけないかと考えるようになったんです。

—その思いが、現在のお仕事につながっていくわけですね。

はい。コンサル会社で働いている時に、企業が持つ顧客情報やロジスティクスなど裏側のテクノロジーと、コミュニケーションなど表側のテクノロジーが上手くつながると新しい価値が生まれるということを感じ、それを実現したいと考えていました。まさにそうしたデジタルトランスフォーメーションを通じて企業の変革を促すということを、Watsonなどの技術を使って進めていたのが、いま僕が参画しているIBMiXでした。このチームではスポーツ領域のビジネスにも取り組んでいて、それをやりたいと自ら手を上げたのが、いまから4年ほど前の話です。

岡田さんが参画するIBMiXは、デザイン思考などのメソッドや各国のプラクティスをグローバルに共有・改善しながら、企業のデジタルトランスフォーメーションを推進している

ウィンブルドンの体験価値を高める、IBMのテクノロジー

— IBMは、スポーツ領域でどんな取り組みを行っているのでしょうか?

Watsonなどのコグニティブ技術をはじめとしたテクノロジーを導入し、体験の価値を高めていくということを、主に2つの軸で行っています。ひとつは、ウィンブルドンやUSオープンテニスなど国際的なスポーツイベントとのパートナーシップ、もうひとつはスタジアムやアリーナにおける取り組みです。

—では、まずスポーツイベントとのパートナーシップについて詳しくお聞かせください。

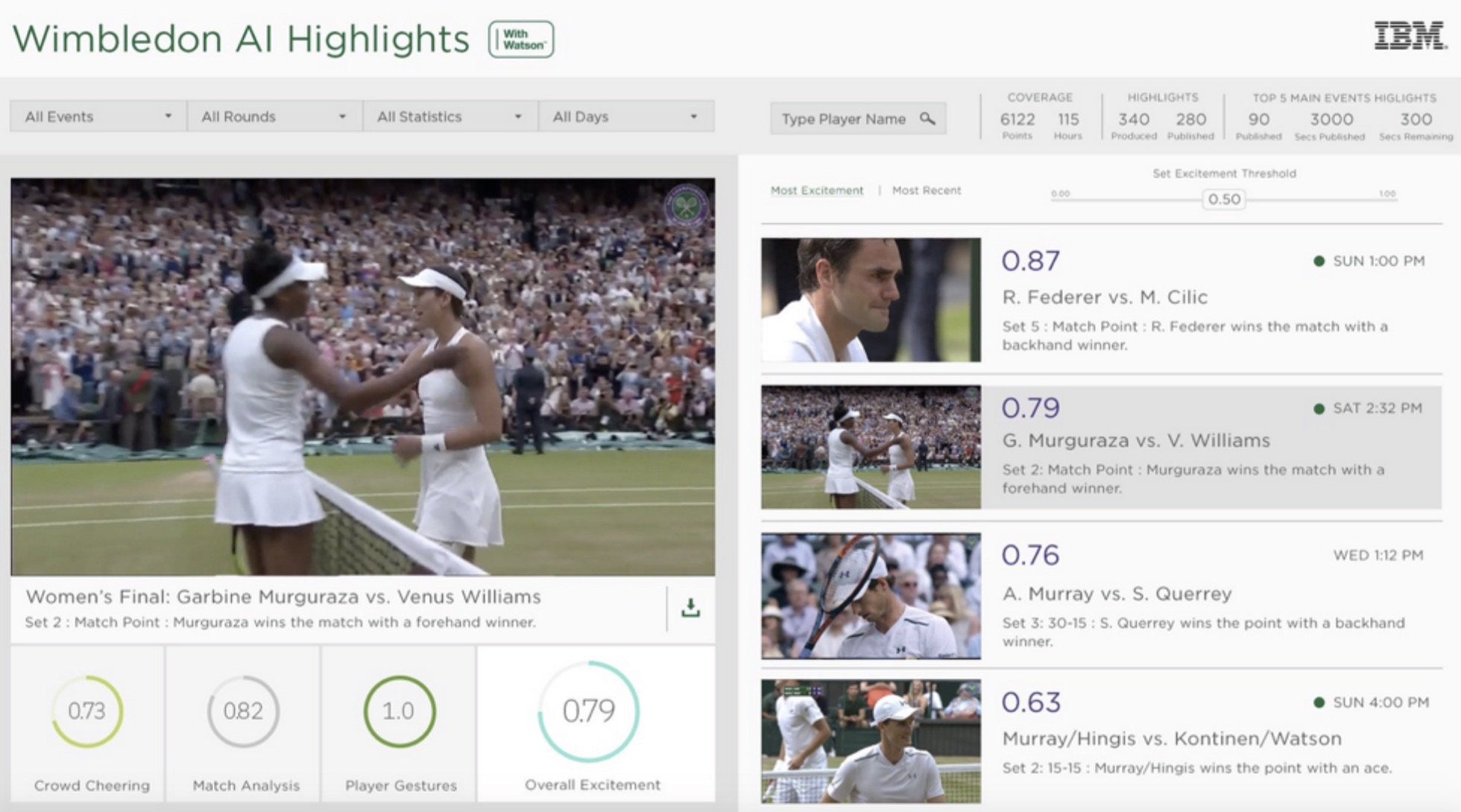

ウィンブルドンを例に出してお話ししますね。ウィンブルドンのミッションステートメントは「世界最高のテニストーナメントを提供する」というものなのですが、その中で我々は、この場所で行われていることをデジタル化し、世界中の人たちに対してさまざまなチャネルを通して配信していくことで、ウィンブルドンの体験価値を高めていくということにおよそ30年取り組んできました。具体的には、競技中に生成されるさまざまなデータや、プレイヤーのジェスチャー、観客の反応などをWatsonなどで解析し、自動で抽出されるハイライト映像を試合終了後のわずか5分後に世界に配信したり、チャットボットを通じて試合中のスコアを伝えたり、オーディエンスがウィンブルドンについて知りたい、見たいと思うコンテンツを確実にデータで返していくということを行っています。

ウィンブルドンで行われる試合は時に5時間にも及ぶが、これらをAIが解析し、試合終了後すぐにハイライト映像が自動抽出される

ウィンブルドンとIBMのパートナーシップは、2020年に30周年を迎える

—岡田さんご自身も現地に足を運ぶことは多いのですか?

実は昨年初めて行ったんです。これはスタジアムの取り組みにも通じるのですが、現地で観戦している人たちはゲームに没入しているので、スタッツ(選手のプレー内容に関する統計数値)などのデータよりも、映像などを通じて五感に訴えかるようなコンテンツを提供していくことが大事なのだということを強く感じました。また、ウィンブルドンでは各国のIBM社員たちがお客さまも交えて同じテーブルを囲みながら情報交換をしたりするんですね。ウィンブルドンにはスタジアム内に企業のスイートルームがたくさんあり、そこでビジネスセッションなども行われるのですが、そうすると「こないだの錦織のゲーム凄かったよね」という話になったりするんです。このように、ウィンブルドンというのは開催期間の2週間だけでなく、人々の記憶の中で365日続いていくものでもある。そうした状況をつくっていくためにも、大会の体験価値を向上させることは重要なんです。

—スタジアムやアリーナの取り組みについても聞かせてください。

いま、アメリカのスタジアムの価値を決めるのはスクリーンの大きさだと言われています。IBMがテクノロジー面でサポートしているアトランタのMercedes-Benzスタジアムにも、スタジアムのどこからでも見える巨大なモニターがあり、高いチケットを買ったのにあまりプレーが見えず、テレビで見た方が良かったということがまったくないことはもちろん、プレーの合間にもさまざまなコンテンツが流れています。現場に何度か足を運んでわかったのですが、これは肉眼ともテレビとも異なるスポーツの視聴体験の拡張なんです。フィールドと同じくらいの巨大なモニターに4K映像を遅延なく流すためのネットワークや、オーディエンスが撮影したスタジアムの映像などをストレスなくSNSに投稿できるようにWi-Fi環境の整備にも力を入れています。スタジアム内でのさまざまなタッチポイントに合わせてテクノロジーを導入し、オーディエンスの観戦体験の価値を高めていくというのが、スタジアムでの取り組みです。

Mercedes-Benzスタジアムでは、2000以上のビデオディスプレイや強力なWi-Fi設備が整えられ、デジタルとフィジカルの両面からスポーツ観戦の体験価値を高めている

清水エスパルスと取り組む、国内スポーツビジネスの変革

—岡田さんの国内での取り組みについても教えてください。

清水エスパルスとともにスポーツビジネスプラットフォームの構築を進めています。例えば、スマホアプリを使ったキャッシュレス決済によって、スタジアムの座席にいながら飲食類を注文できるようにするなどファン向けのサービスを導入するとともに、顧客データベースと販売管理システムを統合するなどプラットフォームを支えるデータ基盤の整備も進めています。2018年に行った「SHIMIZU S-PULSE INNOVATION Lab.」で開発したスタジアムベッティングやUGC(User Generated Contents)などのサービスも夏頃に配信予定のアプリを介して展開していくつもりです。

—こうした改革を進めていく上で障壁はありませんでしたか?

エスパルスとの取り組みは、クラブの経営戦略の一環として進めているので、大きな障壁はありませんでした。もちろん、現場の方たちには不安もあったと思いますが、ビジネス上のメリットをしっかりお伝えすることに細心の注意を払ったこと、そして、僕自身が静岡出身でお国柄を何となくわかっていたということが良かったのかもしれません(笑)。ただ、日本のスポーツビジネス全体を見ると、先にご紹介した欧米の事例に比べ、大きく遅れを取っているというのが正直なところです。

現在IBMでは、清水エスパルスのスポーツビジネス基盤の構築を進めている

—その要因はどんなところにあるのでしょうか?

チケット販売、メディア放映権、コンテンツのバリュー、選手のトレードなどさまざまな要素を横断的にとらえ、非常にロジカルにスポーツビジネスが展開されている欧米に比べ、日本はそれぞれが別の原理で動いていて、各ステークホルダーが自分の目の前にある役割を果たすというところから先に行けていないんです。ITやデジタルに対する理解度もまだ低く、正直大変なことは多いです(笑)。これまで日本では、しっかりお金を生み出せるスポーツビジネスのフレームが提供されていなかったということも大きいと思うんですね。IBMに入ってからよく耳にするようになった「Seeing is Believing.」という好きな言葉があって、要は見せればわかるということなんです。僕の役割は、IBMのグローバルでの事例を紹介するということを続けながら、日本のマーケットにアジャストしたサービスを一つひとつ形にしてお見せし、体感してもらうということだと思っています。

スポーツ×テクノロジーがもたらす未来

—岡田さんには、やらなくてはいけないことがたくさんありそうですね…。

そうなんです(笑)。もともと僕はスポーツビジネスをやりたいと自ら手を挙げたという話をしましたが、当時は会社のビジネスとして考えた時に、スポーツというのは自分のメインの仕事になるようなものではなく、稼げる仕事をしながら、片手間でやらざるを得ない状況でした。仕事としては初めて関わる領域だったこともあり、人脈なども含めビジネスをしていく土壌づくりを、週末などを使ってそれこそ自分の時間を拡張しながらやらなくてはいけないところがありました。そうした悪戦苦闘を経て、周りの方々のサポートも得ながら、なんとかある程度ビジネスになるところまで持ってくることができたというのが、いまなんです(笑)。

—今後日本では、どんなことをしていきたいと考えているのですか?

IBMのグローバルCEOは常々、「データは宝の山である」と言っているのですが、テクノロジーを使って取得した膨大なデータにしっかり意味付けをし、それらを有機的につなげていくことが大切だと思っています。その中で最近は「デジタルツイン」という概念に注目しています。これは簡単に言うと、現実世界のさまざまな情報をデータ化し、サイバー空間に現実世界と同様の環境、つまり双子を再現することです。スポーツの分野で考えると、2018年FIFA ワールドカップで導入されたVARなどがわかりやすい例ですが、ゲームを通じて生成されるデータをオンライン上に集めていくことで、スポーツの観戦体験を拡張したいと考えています。スポーツ×テクノロジーにおけるキーワードは、先ほどから何度もお話ししている「拡張」だと思うんですね。それは体験の拡張であり、コンテンツバリューの拡張でもあって、これらに取り組んでいくことでこれまでスタジアムに足を運ばなかった人にも態度変容を起こせるかもしれない。そうしたサイクルがつくれるようにデジタルツインのエコシステムを整備し、スポーツビジネス自体を拡張していきたいと考えています。

スポーツビジネスは、街にたどり着く。

—少し話が戻りますが、先ほど出た「SHIMIZU S-PULSE INNOVATION Lab.」とはどんな取り組みだったのですか?

Jリーグ単独チームとしては初となるオープンイノベーションプログラムです。エスパルスの資源をベースに、ベンチャー企業が持つ技術などを活用して新たな体験をファンに届けたり、スタジアムの観戦価値を高めたり、地域活性のためのビジネスを生み出すということが目的でした。この経験を踏まえ、今後は「S-PULSE INNOVATION Hub」というコンソーシアムを立ち上げ、協業型のプロジェクトを走らせていくということを続けていきたいと考えています。

2018年に開催されたオープンイノベーションプログラム「SHIMIZU S-PULSE INNOVATION Lab.」の様子

—まさに岡田さんが子どもの頃に体験したように、スポーツというのは街との関わりが密接なものですよね。

スポーツをやっていると、街に行き着くのだということを最近強く感じています。エスパルスでは、「Act Locally, Think Globally」の精神を大切にしていて、ローカルを極めることで、それがクールなものとしてグローバルに広がっていくというモデルを目指しています。最近は、欧米を中心にスタジアムやアリーナに関しても、都市工学的な観点から非常に価値があるものと位置づけられるようになっています。もはやこれらはひとつの箱をつくるという考え方ではなく、街の再生や地域活性の文脈の中に位置づけていくことが大切になっていますし、そこでもやはりテクノロジーを使った体験価値の向上というのは大きなテーマになっているんです。

—日本橋という街においてスタジアムというのはなかなか難しいかもしれませんが、テクノロジーを使って街とスポーツの距離を縮め、人々にとってより身近なものにしていくということはできそうですよね。

そう思います。例えば、「Pokémon GO」にはゲームを通して人に移動や運動を促すという思想があるそうなのですが、実際に情緒的なコンテンツを通して人々の態度変容を促している例として非常に面白いと思っています。同じように、プロのアスリートはどのくらいの速さでこの場所を駆け抜けるのかというようなデータを上手く可視化して見せてあげることで、運動へのモチベーションを喚起していくようなことはできるのだろうと思います。日本橋というのは、近くに隅田川も流れていてジョギングなどにも最適で、ポテンシャルは大きいと思います。

—最後に、スポーツ領域に限らず、岡田さんが街を舞台にやってみたいことがあれば教えてください。

ゆくゆくは「街のOS」のようなものをつくりたいと考えています。例えば、日本橋の街中にセンサーを入れて、人々の話していることや位置情報などを取得することは技術的には可能です。こうしたデータを通じて、街の人たちが求めているものが解析できれば、そこに対して何を提供していけば良いのかということも見えてくる。そうした取り組みを進めていくことで街のOSがつくれるんじゃないかと思っているし、テクノロジー主導で街を盛り上げていくやり方というのは色々あるだろうと思っています。

取材・文:原田優輝 撮影:野村幹太

日本アイ・ビー・エム株式会社

100年以上にわたり、小売から金融、スポーツ、宇宙産業にいたるまで、さまざまな領域で世界を変えるイノベーションを起こしてきたグローバル企業の日本法人。独自に開発した人工知能システム「IBM Watson」をはじめとする最先端テクノロジーとグローバルで培ったコンサルティングの知見を活かし、あらゆる業界の課題を解決している。