宇宙開発は新たなフェーズへ。五街道の起点・日本橋からJAXAと共に歩む「宇宙への道」

宇宙開発は新たなフェーズへ。五街道の起点・日本橋からJAXAと共に歩む「宇宙への道」

日本唯一の宇宙航空分野における国の研究開発機関「JAXA(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構)」が、三井不動産との協業により、宇宙ビジネスにおける日本初の共創拠点「X-NIHONBASHI(クロスニホンバシ)」を日本橋室町に開設しました。民間企業の宇宙ビジネス参入の流れが加速し、宇宙旅行などのトピックを耳にする機会も増えている昨今、JAXAはこれからの宇宙開発にどんなヴィジョンを持っているのか? そして、なぜいま日本橋に新たな拠点をつくったのか? 現在開催中の「NIHONBASHI MEGURU FES」のプログラム「めぐるのれん展」でも、クリエイターとのコラボレーションによるのれんを制作したJAXA 新事業促進部の上村俊作さんにお話を伺いました。

JAXA 新事業促進部とは?

ー上村さんが所属するJAXAの新事業促進部は、どんな部署なのですか?

新事業促進部は、現在1.2兆円規模の日本の宇宙産業を、2030年代早期に倍増させるために、民間企業の方たちの宇宙関連ビジネスを促進し、産業としての基盤を強化することを目的にしています。民間企業と連携し、将来のJAXAとして主軸になるプロジェクトを立ち上げたり、JAXAが蓄積してきた技術、知的財産やアセットを幅広く社会に還元するための取り組みとして、JAXA発ベンチャーの立ち上げや宇宙技術のスピンオフ商品化なども推進しています。現在、この部署には30名ほどのスタッフがいるのですが、JAXAにおけるイノベーション活動の最前線たる"出島"のような存在を目指して、社内外でユニークな経歴を有している人たちが集まっています。

ー上村さんご自身は、これまでにどんなお仕事をされてきたのですか?

私は、JAXAに入ってから一貫して、社会や民間企業との接点をつくり、新たな価値を生み出していく仕事に取り組んできました。実は、3度ほどJAXAを離れており、これまでに中央省庁、宇宙教育に取り組む公益財団法人、さらに広告代理店に出向した経験があります。3年弱、秘書役(理事長秘書)として、経営の考え方や国内外の最新動向を肌で感じる機会にも恵まれました。私以外のメンバーも、海外駐在員事務所、NASAや民間企業など外部での業務経験を通して、さまざまな問題意識を持ち帰ってきた人間が多いんです。その中で新事業促進部では、民間との連携を強化し、"共創"という視点から宇宙開発に取り組んでいくことに力を入れています。

JAXA 新事業促進部の事業開発グループ長/プロデューサー・上村俊作さん。

宇宙開発を取り巻く環境の変化。

ー近年、宇宙開発を取り巻く環境は大きく変わってきているように感じます。

そうですね。これまではロケットや人工衛星の製造などは、実績ある特定の民間企業が担うようなケースがほとんどで、多くの企業にとって宇宙は敷居が高いビジネスでしたが、この5~10年の間に、スタートアップ企業が小型衛星やロケットの打ち上げや運用を行うなど、新しいプレイヤーも増えてきました。こうした動きは特にアメリカで顕著ですが、日本においても2017年に政府が「宇宙産業ビジョン2030」を発表したり、積極的なベンチャー支援も推し進め、法律や資金面のサポート体制の整備も進んでいます。現在は、宇宙関連のベンチャー企業が国内に30~40社ほどあり、新規事業として宇宙ビジネスに参入する大企業も少しずつ増えてきています。

ーAIやロボティクス、IoTなどの技術革新も宇宙ビジネスの裾野を広げていそうですね。

おっしゃる通りです。AIによるビッグデータ解析や5Gの通信環境など新しい技術を導入する流れは宇宙業界でも強まっていますし、日本が得意とするロボティクスに関しても、宇宙ステーションや探査分野などへの導入も進んでいくはずです。最近は、衛星データを活用し、農業や金融などさまざまな分野でビジネスを展開しようとする動きも目立ち、我々が予想だにしなかったようなアイデアが民間から生まれてきています。

JAXAによる共創型研究開発プログラムJ-SPARCでは、グリー株式会社と共に宇宙関連データを活用したVR・教育エンターテインメントサービスの事業化を目指している。(©GREE)

ー最近は、宇宙旅行などの話題もよく耳にするようになりました。

そうですね。それにともなって、地上とは異なる環境下でどのような衣食住が必要になるのかというテーマでも共創活動が始まっています。他方、宇宙ビジネスはサービスインまでの開発のリードタイムが長くなってしまうこと、そして、軌道上での実績が何よりも重視されるところがひとつの特徴です。そこで、JAXAでは、有償無償問わずサービスの実証・運用機会を民間企業に提供していくことにも力を入れており、その一例として、ロケット打ち上げ能力の余力を活用して小型衛星を打ち上げるいわゆる「相乗り衛星」の仕組みや、宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の有償利用制度なども用意しています。

ー一大国家プロジェクトというイメージが強かった宇宙開発に、民間企業が多く関わるようになることで、今後宇宙産業はどのように変わっていくのでしょうか?

これまで宇宙という領域は特別な人たちのものと思われてきましたが、近年は多様なプレイヤーが参入することによって、新たなエコシステムができつつあります。我々JAXAにおいては、民間の方たちがグローバル市場で持続的に収益を上げていけるような環境を整えていくことが大きな役割になりつつあります。一方、探査や科学分野をはじめ国が担わなくてはならない分野は依然としてありますし、今後は官民が役割分担を意識しながら、より厚みのある宇宙開発ができるようになると良いと考えています。

JAXAが三井不動産とともに立ち上げた宇宙ビジネスの共創拠点「X-NIHONBASHI」。宇宙産業に携わる企業やNPOが入居するほか、宇宙関連のイベントが頻繁に行われ、コワーキングスペースとしても利用されている。

ー宇宙開発の裾野が広がることによって、生活者はどんな恩恵を受けられるようになりますか?

2040年には1,000人が月に行くようになるという試算も出されていますが、地球の全人口から考えると微々たる数ですよね。なので、宇宙でのビジネスに加え、宇宙を目指す過程で生まれてくる技術やサービスによって地上の生活が豊かになる、地上でのビジネスも並行して考えた方が良いと思います。宇宙飛行士が閉鎖された空間に長期滞在することを前提に開発された下着が、現在は「臭わない下着」として市販されているというのは、そのわかりやすい例でしょう。制限ある厳しい環境下にある宇宙を起点にした「防災」など新しい産業分野の創出、教育分野への活用なども進んでいるように、宇宙は生活を豊かにするためのイノベーションの宝庫なんです。

多様な企業との共創を進める「J-SPARC」。

ーJAXAが2018年にスタートした共創型研究開発プログラム「J-SPARC」についても聞かせてください。

JAXAは2018年から始まった7年に及ぶ中長期計画の中で、産業振興、民間企業との協業に注力する方針を掲げ、事業化までをスコープとしたJAXAと民間企業とのパートナーシップ型の技術開発・実証を行うことを具現化したプログラムがJ-SPARCです。初年度には大小合わせて150件ほどの問い合わせがあり、現在は20プロジェクト前後が並行して進められています。

ー具体的にはどんなプロジェクトが進行しているのですか?

小型衛星、輸送サービス事業やアバター(遠隔存在技術)を活用した事業、宇宙飛行士訓練法を活用した次世代教育、防災分野における新しい食のビジネスなど多種多様な企業と取り組んでいます。J-SPARCは、民間企業のコミットメントのもと、とお互いにリスクを負い、企画段階からプロジェクトを共に進めていく点が大きな特徴です。ビジネスには、事業リスクと技術リスクがそれぞれあります。研究開発機関であるJAXAが事業リスクを負うことはなかなか難しいですが、一方で技術リスクを下げるため、または技術成熟度を上げるために寄与できることは大いにあると思っています。プロジェクトによって進め方はさまざまで、時には共創相手方のプレゼンテーションや資金調達の場に我々が参加することもあり、「JAXAがそこまでやるのか?」と言われることもあるのですが(笑)、民間企業と一緒に汗をかき伴走しながら、信頼関係を築いていきたいと思っています。

「J-SPARC」でANAホールディングスと共に進めているアバター(遠隔存在技術)を活用した事業。宇宙空間での建設作業、宇宙ステーションや宇宙ホテル等の保守・運用、宇宙空間でのエンターテインメントなど、幅広い分野での活用を視野に入れている。(©AVATAR X Program / ANA HOLDINGS INC. / JAXA)

ー民間企業とのやり取りの中で大変なことはありますか?

我々はこれまでに事業をした経験がないので、民間企業のマーケット・収益視点、スピード感など学ぶべき点は多いですね。実は、J-SPARCを始めるにあたり、ステートメントに「JAXAも変わらなければならない」という文言を入れることにこだわったのですが、少なからず我々の部署では、国の公的機関に持たれがちなイメージを打破したいと思っています。J-SPARCプログラムにしても見直すべき部分があれば、走りながらも変えていきたいですし、成功している民間企業の方法論なども積極的に取り入れ、このプロジェクトを通して我々自身も学び、成長していきたいと考えています。

ーJ-SPARCとして取り組んでいくプロジェクトに大きな方向性やテーマはあるのですか?

大きくは、「人類の活動領域を拡げる」「宇宙を楽しむ」「地上の社会課題を解決する」という3つのテーマを掲げています。これまでのJAXAは、生活者とはあまり接点がない組織だと思われがちで、ビジネス的に言えばBtoCとは縁遠いイメージがあったはずです。しかし、「宇宙を楽しむ」というテーマにはさまざまなニーズや可能性がありますし、先ほども少しお話ししたように、宇宙には地上の生活を豊かにするためのヒントがたくさん眠っている中で、生活者に寄り添いながら新しい価値を提供したり、課題を解決するというところでもお役立ちできればと考えています。

J-SPARCにおける主な事業テーマ

ープログラムを1年間運用してみて、JAXA側にも何か良い影響は見られますか?

昨年度J-SPARCの共創メンバーとして参画した職員は150人程度で、まだ全職員の1/10程度に過ぎませんが、これまでのやり方に縛られ、チャレンジできていなかったようなことにJ-SPARCの共創を通して取り組むことができ、本務とのシナジーも感じながら色々な知見や経験が得られたという声も聞こえてきています。研究者、技術者というのは事業という観点で物事を考える機会が少ないですし、民間企業との共創はさまざまな面で良い影響をもたらしていると実感しています。

日本橋から発信する宇宙ビジネス。

ーJ-SPARCの共創拠点とも位置づけられるX-NIHONBASHIが生まれた経緯についても教えてください。

2018年度からの事業計画にも盛り込まれていた"官民一体運営による対話・マッチングの場づくり”を三井不動産との共創で開設したのが、宇宙ビジネス拠点X-NIHONBASHIです。すでにライフサイエンス分野での産業創造の実績があり、ベンチャーへの投資など共創にも注力されている三井不動産と想いをひとつにして、日本で初めての試みに取り組んでいます。現在は、宇宙ベンチャー企業の本社や外資企業のオープンイノベーション拠点などが入っており、私たちもJ-SPARCにおける企業との打ち合わせなどはここで行っています。また、最近はさまざまな主催者による宇宙関連のイベントも実施されています。

ー実際に運用を始めてみて、どんなことを感じていますか?

ここには宇宙ビジネスに携わるさまざまな人たちが訪れるので、日々多くの出会いがあります。親友のような強固な結びつき(strong ties)でなくとも、むしろ、意志や活動に基づく緩やかで弱いつながり(weak ties)の方が、速いスピードで、遠くまでネットワークが広がる、イノベーションを生むネットワークになりやすいと言われていますので、今後は宇宙ビジネスの聖地に位置づけられるようになると良いなと思っています。

宇宙ビジネス拠点X-NIHONBASHIの室内には遊び心あるデザインが取り入れられている。

ーX-NIHONBASHIがある日本橋の街についてはどのようなイメージを持たれていますか?

まず、さまざまな文化が育まれ紡がれてきた街、その伝統と革新が交差し新たな始まりを予感させる街という印象があります。特に、五街道の起点である日本橋は、昔から多種多様な人たちが行き交う場所ということもあり、街にいる人たちの世代や年齢層は幅広いですし、丸の内や渋谷などとはまた違った懐の深さを感じます。最近は再生計画によって日本橋のイメージが大きく変わってきていますし、テクノロジー関連のスタートアップ企業やクリエイターが増えていることもあり、新しい者を受け入れ、支え見守る、そして何かを生み出そうとするエネルギーが感じられる動的な街ですよね。

ー宇宙という領域との相性についてはいかがですか?

さまざまなものの起点となっている日本橋は、新しい産業の始まりの地というストーリーを伝えやすいと感じています。また、老若男女多様な人たちがいるからこそ、新しい技術やサービスの実証の場としても適しています。例えば、日本橋には豊かな食文化がありますが、そうした土壌をベースに宇宙食などについて考えたり、サンプリングできるのは大きなことだと思います。さらに、宇宙ステーションの有望な利用者であるライフサイエンス分野の企業などが多いという点、そして、日本橋に多く集積する金融業界でも衛星データを利用する動きがある点などから、ユーザーとの連携でも相性は良いです。何よりも構想から事業化までリードタイムが長い宇宙開発と、長い時をかけて街づくりをしてきた日本橋には何かしらの親和性を感じますので、ここ日本橋でどっしりと構え、異業種異分野との掛け合わせ(クロス)を通じて30年後の未来に残る仕事ができればと思っています。

宇宙および地上における食料の生産・供給に関する課題解決、マーケットの早期創出を目指し、およそ30以上の企業、大学、有識者らが共創する「Space Food X」。

ーすでに日本橋で取り組んでいるプロジェクトや、これからやってみたいことがあれば教えてください。

J-SPARCの取り組みの一環として、制約ある宇宙環境と酷似している災害時の食と宇宙食との研究開発や、世界初の宇宙食料マーケット創出を目指す「Space Food X」を約50社と展開しているのですが、先日プロジェクトメンバーたちによる全体会合をX-NIHONBAHSHIで行いました。都市における備蓄・防災食の考え方、自給自足や資源の循環といったSpace Food Xが掲げるサスティナブルなヴィジョンはこの街にも受け入れてもらえそうな気がしているので、今後は日本橋を舞台にした実証実験などもしていきたいと考えています。

クリエイターとともに考える宇宙。

ー現在開催中の「めぐるのれん展」への参加も、街での活動のひとつと言えますね。

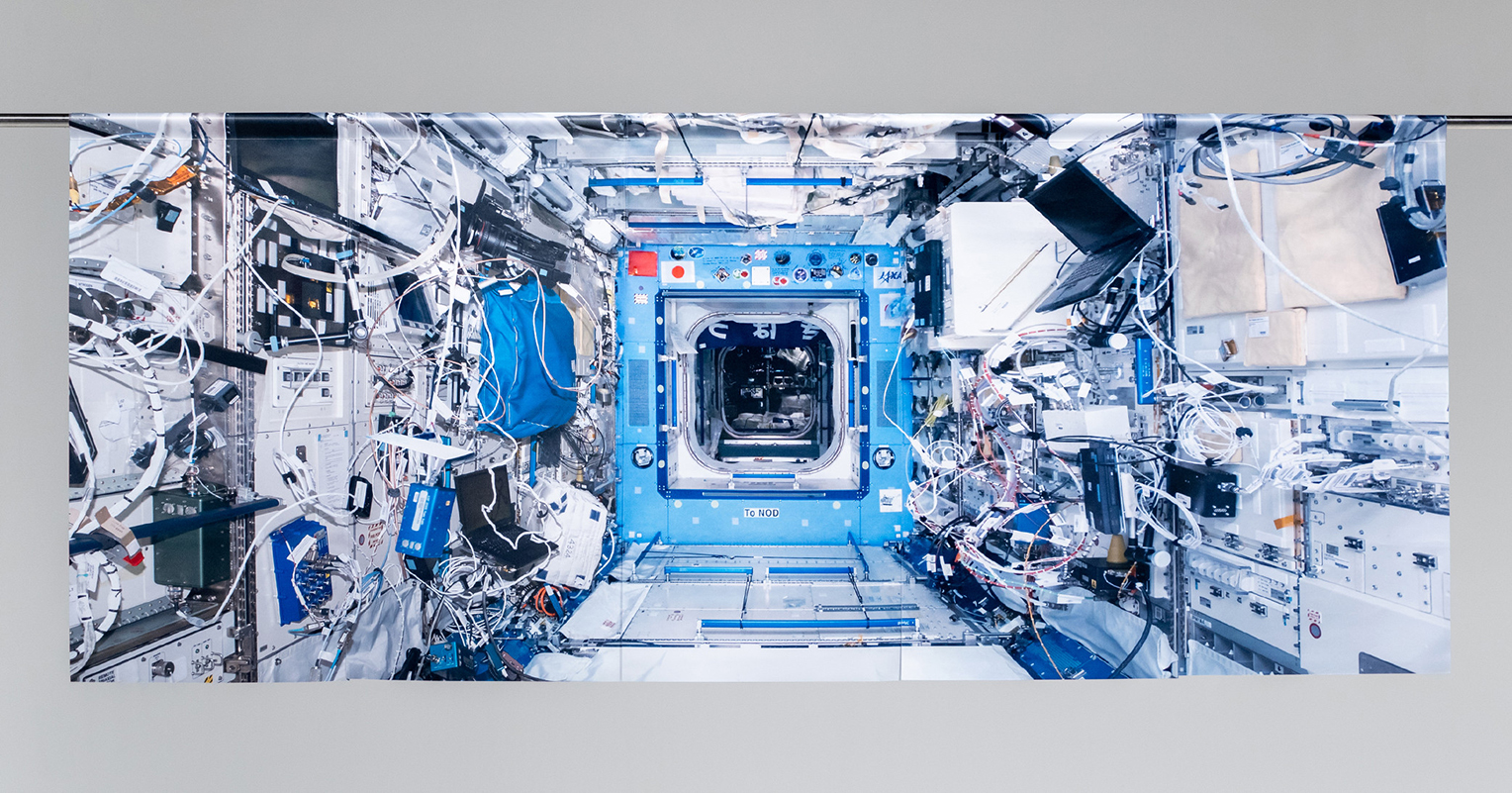

はい。今回お声がけいただいた時は、この街に拠点を設け、1年間共創活動を展開してきたことを伝える良い機会だと感じました。多くの人にとってまだ縁遠い存在である宇宙を、日本橋らしい"のれん"というメディアを通して少しでも身近に感じてもらうことをテーマに、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」にある窓を実寸大で再現し、のれんの紋に見立てることで、宇宙から地球を見る視座を持ってもらおうと考えました。また、五街道の起点である日本橋に、宇宙につながる6つ目の道ができたという意味で、日本橋の橋詰にある里程標に「きぼうまで400km」という1行を加えました。

「きぼうの窓(実寸大)」(表)

「きぼうの窓(実寸大)」(裏) Creator:白銀 香奈美 / UnitOne(株式会社バスキュール)

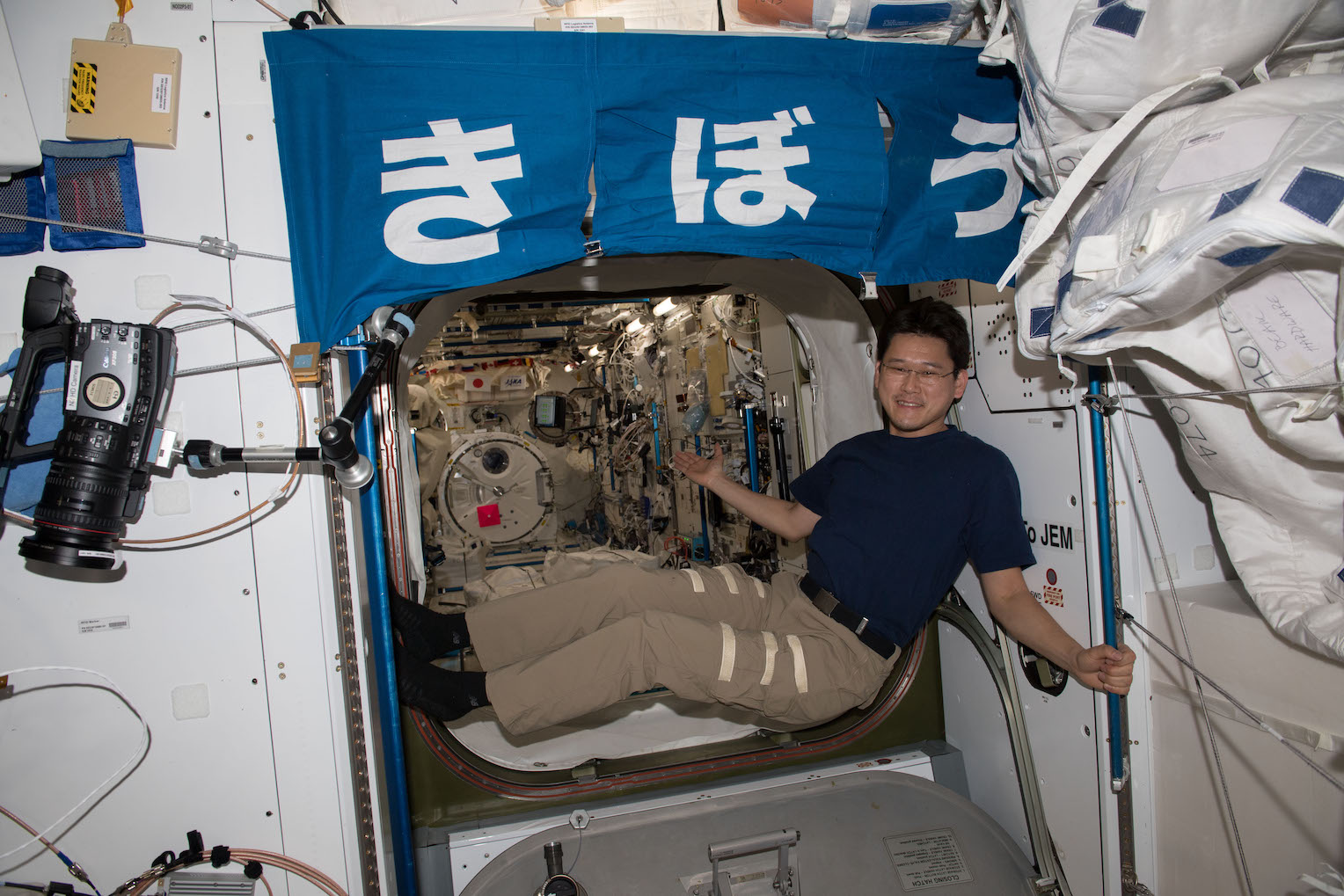

ーISSの日本実験棟「きぼう」には、実際にのれんがかけられているそうですね。

そうなんです。2008年6月に「きぼう」船内実験室を取り付ける際に、星出彰彦宇宙飛行士により掲げられました。ISSには15カ国が参加していますが、そこで日本のシンボルとして"のれん"を掲げるというのはとても良いアイデアですよね。今回ののれん制作を通して、宇宙にも日本の家があるということをより多くの人たちに知ってもらえると良いなと思っています。

「きぼう」船内実験室入り口で記念撮影を行う金井宣茂宇宙飛行士。©JAXA/NASA

ー今回はクリエイターとのコラボレーション企画でしたが、共創を通して発見などはありましたか?

どうしても我々は狭い視野で物事を考えてしまうきらいがあって、何かを伝える時も直球を投げがちなんですね(笑)。多面的に物事を見ているクリエイターの方たちの視点はなかなか私たちには持てないものですし、気づきが得られることも多いです。今回コラボレートしたバスキュールとは宇宙メディア事業も進めているのですが、最近は、アートやデジタル領域のクリエイターの方たちも含めこれまであまり馴染みがなかったプレイヤーとの関わりが非常に増えている実感があります。

ー宇宙は開発やビジネスの場であるだけではなく、クリエイターやアーティストをはじめ多くの人たちの想像力を刺激する存在でもありますよね。

その通りです。我々は「宇宙を夢から現実に」を合言葉に、主に宇宙ビジネスを推進していますが、「なぜ宇宙に行くのか?」「人間とは何か?」といった哲学的な問いについて考えたり、あるいは大きな夢を抱いたり、本来宇宙というのはあらゆる人が関われる多面性を持つものです。また、世界的な不況が続く2009年には、日本で皆既日食がありましたが、本来、宇宙には人々に自然と空を見上げさせるチカラがあるんですよね。その頃から毎年続く日本人宇宙飛行士による宇宙滞在、小惑星探査機はやぶさ初号機・2号機の活躍に加え、SNSが普及してからは日食やスーパームーン、流星群など宇宙・天文イベントも世界的な話題になることも増えましたし、宇宙に対する人々の意識や見方もこの10年ほどで大きく変わってきているように感じます。そうした変化のもとで、我々は宇宙に関わろうとする人たち、特に宇宙をビジネスとして考えている人たちのお役に少しでも立てたらと考えています。

JAXA新事業促進部事業開発グループのプロデューサー全員と山崎直子宇宙飛行士(上段中央)。山崎氏が代表理事を務める一般社団法人スペースポート・ジャパン(SPJ)もX-NIHONBASHI内に入居する。

取材・文:原田優輝(Qonversations) 撮影:岡村大輔

JAXA(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構)

日本で唯一の宇宙航空分野における研究開発機関。ロケット、人工衛星、国際宇宙ステーション、探査機はやぶさ2、極超音速旅客機など宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用運用に至るまで一貫した研究開発を実施している。2018年11月より、日本橋室町・X-NIHONBASHIにて、宇宙ビジネス創出を目指した民間企業等との共創活動を始動した。

<宇宙ビジネス拠点X-NIHONBASHI WEBサイト>

https://www.x-nihonbashi.com/

<宇宙イノベーションパートナーシップ(J-SPARC)WEBサイト>https://aerospacebiz.jaxa.jp/solution/j-sparc/