まだ誰も知らない景色を見たい。 12歳で起業した加藤路瑛さんが探求する、「今」の自分だからできること。

まだ誰も知らない景色を見たい。 12歳で起業した加藤路瑛さんが探求する、「今」の自分だからできること。

12歳で起業した中学生として注目を集め、小中高生のための職業探究ウェブメディア「TANQ-JOB」、18歳以下専門のクラウドファンディングサイト、18歳以下の挑戦者を応援する投げ銭機能付きメディア「Challenge Fun」などの事業を展開してきた加藤路瑛さん。そんな加藤さんが社長を務める「クリスタルロード」は創業以来、日本橋を活動の拠点としてきました。世の中の常識や固定概念にとらわれず、「今を諦めない生き方」を発信していくためにさまざまチャレンジを続け、先日立ち上げた感覚過敏研究所による「せんすマスク」も大きな話題となった加藤さんに、これまでの歩みや会社のヴィジョン、さらには中学生として働くことの意味、街との関わりなどについてお聞きしました。

中学生で起業をした理由

―まずは、加藤さんが12歳で起業された経緯から聞かせてください。

僕は、小さい頃からずっと「早く働きたい」と考えてきました。最初にレジ打ちの仕事をしてみたいと思ってから、親や周りの大人たちに「働いてみたい」と訴え続けてきたのですが、「仕事は大人になってからするもので、いまは学校で勉強しなさい」と言われるだけでした。具体的な起業のきっかけとなったのは、中学生1年生の時に母が買ってくれた「ケミストリークエスト」という元素記号のカードゲームと出会いです。これが、起業をした12歳の男の子によってつくられたものだということを知り、自分も社長になろうと思ったんです。

―そこからどのような行動を起こしたのですか?

まず母に相談してみたところ、軽い感じで「いいんじゃない?」と言われました。後から聞いてみたら、本気でやるとは思っていなかったそうです(笑)。次に担任の先生に許可をもらいに行ったところ、事業計画書をつくるように言われました。その時に改めて自分がやりたいことを考え、子ども起業支援や18歳以下限定のクラウドファンディングなどについて書きました。日々こうした書類をつくっている大人から見たら幼稚なものだったと思いますが、自分としては起業ということを具体的にイメージする初めての機会になりました。この事業計画書を担任や学年主任、教頭先生などに見てもらい、最終的には自分でアポを取って校長先生にプレゼンし、いくつかのルールを決めた上で起業が認められ、クラウドファンディングで集めた資金で会社を登記しました。

インタビューに応えてくれたクリスタルロードの社長・加藤路瑛さんは弱冠14歳

―クリスタルロードの代表取締役は、お母様になっていますね。

株式会社を設立する時には代表者の印鑑証明が必要なのですが、これが15歳にならないとつくれないんです。そこで、母が代表取締役、僕が取締役社長という形で「親子起業」することにしました。僕はもちろん、母にも起業の経験はなかったので、その後も必要なことを一緒に調べながら準備を進めていきました。母はずっと応援してくれているのですが、大学を卒業してから就職するという一般的な道から外れ、未知の世界を進んでいくことには怖さもあったのではないかと思います。

―加藤さん自身には、そうした怖さはなかったのですか?

5%くらいありました。起業にあたって先輩経営者の方たちにお会いしてお話を聞いたりする中で色々厳しいことも言われたので、本当に自分がやってもいいのかと揺れた部分もあったし、事業内容などにも少し迷いがありました。でも、それ以上に知らない世界を見てみたい、挑戦したいという気持ちが大きかったので、起業をしたいという思い自体が変わることはなかったです。

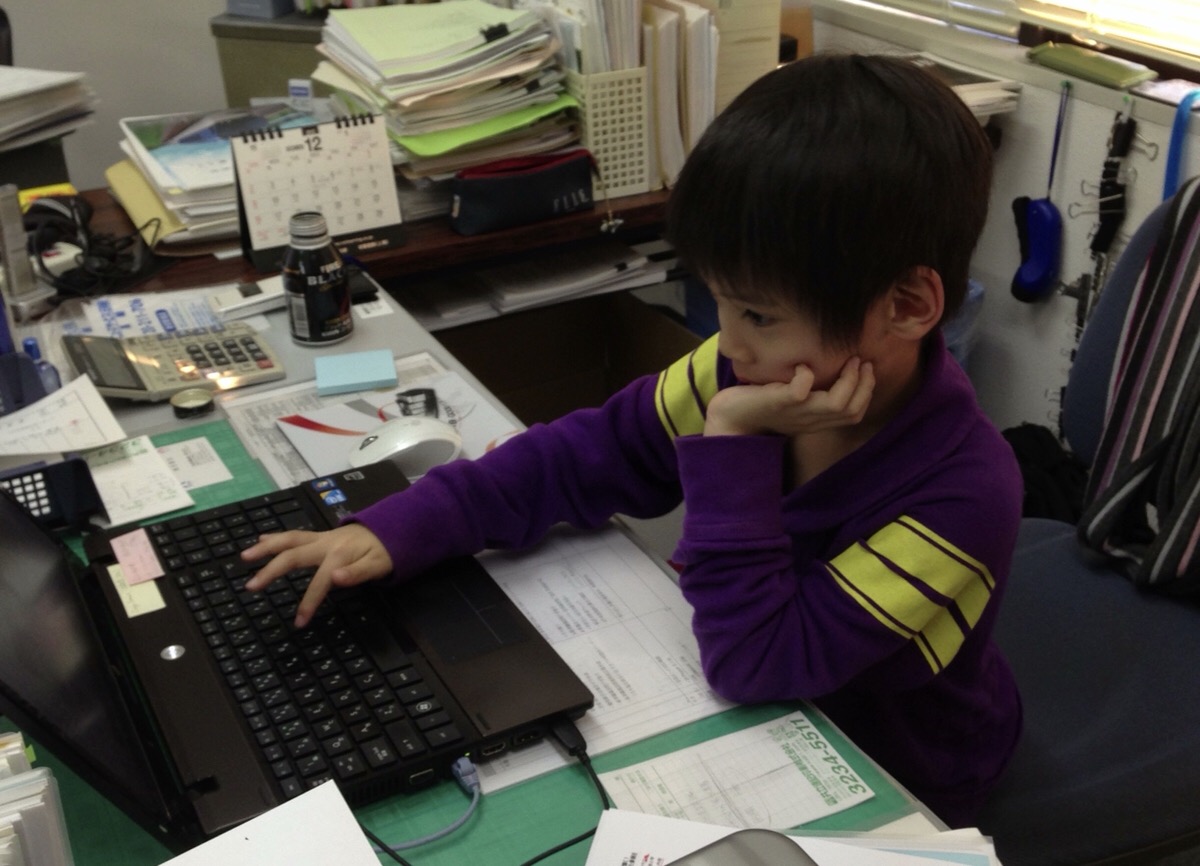

お母さんのPCを触る5歳の頃の加藤さん(画像提供:クリスタルロード)

「今を諦めない生き方」を発信する

―クリスタルロードとしての最初の事業はどんなものだったのですか?

『TANQ-JOB』という小中高生のための職業探究情報サイトの運営でした。「働く」と言ってもアルバイトくらいしか想像できない同世代の人たちに向けて、世の中にはさまざまな仕事があるということが伝えられるように、新しい職業をみんなで探していくようなメディアを立ち上げたかったんです。僕以外の運営メンバーはSNSなどで募り、下は小学3年生、上は高校3年生まで色々な人たちが参加してくれました。さまざまな職業の人たちにインタビューすることで自分にも多くの気づきがありましたし、メールの書き方など社会におけるコミュニケーションの基礎も学べました。ただ、メディアを収益化するということはうまくできませんでした。

クリスタルロード最初の事業となった小中高生のための職業探究ウェブメディア「TANQ-JOB」。加藤さんが編集長を務める同メディアは形を変えて現在も運営が続けられている(画像提供:クリスタルロード)

―人生初の事業をいま振り返ってみていかがですか?

自分の編集長としての力量不足によってメンバーをまとめきれなかったことなど、反省点はたくさんあります。また、いま振り返ってみてもったいなかったと感じるのは、小中高生が運営するメディアとして、自分たちだからこそできることを追求しきれず、大人のクオリティに近づけようとしてしまったことです。これ以来、すでに誰かがつくったものの真似をするようなことはやめようと思うようになりましたし、仮にそれが上手く再現できたとしても、事業として成功するかどうかは別の話だということを学びました。

―その後もいくつかの事業を立ち上げてきた加藤さんですが、一貫して大切にしていることがあれば教えてください。

僕が一番大切にしているのは、「今を諦めない生き方」です。多くの人たちの中にある固定概念や常識というのは、何か新しいことを始める時の妨げになることが多いと思うんですね。年齢やお金などを理由に何かを諦めたくないし、やりたいことは後回しにせず、いますぐに実行するという生き方をしていきたくて、これが会社のヴィジョンにもなっているんです。

加藤さんは自社事業を運営する傍ら、起業をテーマにしたセミナーや講演会、イベントなどにも多数登壇している(画像提供:クリスタルロード)

目を背けていた自分の「困りごと」

―クリスタルロードの最新プロジェクト「感覚過敏研究所」も、「今を諦めない」という考え方がベースにあるのですか?

はい。色々な事業を立ち上げてみたもののあまり良い結果が出せず悩んでいた時に、父から「せっかく会社をやっているなら、自分の困りごとを解決したらいいんじゃないか」と言われたんです。その時に頭に浮かんだのが、自分の「感覚過敏」のことでした。感覚過敏の現れ方は人それぞれですが、例えばLEDの光が突き刺さるように感じられたり、エアコンの室外機の音で気持ち悪くなってしまったりするんですね。これまでは感覚過敏という自分の困りごとと向き合うことが正直怖かったのであえて目を背け、他の事業の種を探していたところがありました。でも、例えば「旅行をしても地域の名物を食べたら気持ち悪くなるんじゃないか」「遊園地に行ってもBGMなどで体調が悪くなるんじゃないか」といった具合に、「今を諦めない生き方」を発信している自分自身が、感覚過敏を理由に諦めてしまっていることが多いことに気づき、「感覚過敏研究所」をスタートさせることにしたんです。

―感覚過敏研究所ではどんな活動をしているのですか?

まずはじめに、僕のような感覚過敏の当事者が集まれるコミュニティをつくろうと考え、SNSで募集したところ20名くらいが参加してくれることになりました。そこから研究所としての活動を本格的にスタートさせ、まずは感覚過敏を表現するためのキャラクターを作成し、これらをもとにした「視覚過敏」「聴覚過敏」などのマークをつくり、缶バッジやシールなどに展開しました。その頃には新型コロナウイルスの感染が拡大し、マスクが必須アイテムになっていたので、感覚過敏のためにマスクの着用が困難な人のために、ネームホルダなどに入れられる意思表示カードをつくり、さらにマスクやフェイスシールドの代わりに使える「せんすマスク」を考案しました。

感覚過敏でマスク着用が困難な人たちのために作成した缶バッジと「意思表示」カード(画像提供:クリスタルロード)

―「せんすマスク」のアイデアはどのように生まれたのですか?

実はコロナ禍以前から感覚過敏の人でも使えるマスクをつくりたいと考えていたのですが、良い案が思いつかなかったんです。先に話した意思表示カードをつくった時にも、マスクの代替案がないままカードだけつくっても仕方ないというご批判が一部あったんですね。そんな時に、溶接作業用のマスクのようなものがいいんじゃないかという声をSNS経由で頂き、そこからうちわのようなマスクのカタチを思いつきました。そのアイデアを研究所のコミュニティに持ち込んだら、扇子の方が携帯しやすいという話になり、水洗いやアルコール消毒できる素材の「せんすマスク」が生まれました。

ユーザーの要望に応え、透明バージョン、黒バージョンなどがラインナップに拡充された「せんすマスク」。「せんす」には「扇子」と、感覚を意味する「Sense」が重ね合わされている

―「せんすマスク」は多くのメディアにも取り上げられるなど、大きな反響があったようですね。

はい。メディアに取り上げられ、多くの人たちに感覚過敏のことを知ってもらえたのは良かったですし、感覚過敏の当事者はもちろん、飲食店や病院、ホストの方など幅広い人たちが使ってくれています。最初の「せんすマスク」をリリースした後、「聴覚障害の人が相手の口元を読み取れるように透明バージョンも欲しい」「透明や白だと眩しいから黒も出してほしい」といったリクエストを受け、ラインナップを増やしていきました。今後もこうした要望には応えていきたいですし、感覚過敏研究所が目指しているのは、感覚過敏によって日常生活に困難を抱えている人たちに快適に暮らしてもらうことなので、マスクに限らず色々なものをつくっていきたいと思っています。

いま、自分が働くことの意味

―ご自身の困りごとに向き合っている「感覚過敏研究所」は、先ほど話にあった「自分だからこそできる」事業だと言えそうですね。

はい。感覚過敏はもちろん辛いものなのですが、これを他の人にはない才能ととらえることもできると思うんです。例えば、味覚が敏感な僕は少量の調味料にもすぐに気付けるので、料理人に向いているかもしれません。感覚過敏研究所では、敏感な感覚を抑え込むのではなく、自由にコントロールしていくということを最終目標に据えています。それを実現するために感覚を司る脳にアプローチしていきたいと考えていて、最近は「ブレインテック」という脳科学を活用したテクノロジーやサービスの領域のリサーチも始めています。ゆくゆくは、感覚過敏がそれぞれの個性となり、「ちがい」が認められる社会、さらには感覚過敏という概念自体が存在しなくなる社会になるといいなと思っています。

感覚過敏研究所が運営する「かびんの森」は、300人を超えるコミュニティに成長。感覚過敏に関する情報や困りごとの共有、それらを解決するアイデアなどがチャットツール「Discord」上で日々やり取りされている(画像提供:クリスタルロード)

―加藤さんはこれまで「中学生社長」という側面がフォーカスされることも多かったと思いますが、「自分だからこそできること」というのは、実は年齢とは関係がないのかもしれないですね。

そうですね。武器にできるものは使っていこうと考えてきましたが、年齢に縛られることは好きではないですし、もうすぐ中学生という武器もなくなります(笑)。これも曖昧な言葉なのであまり好きではないのですが、やりたいと思ったことを「自分らしく」突き詰めていきたいです。そういう意味ではいま取り組んでいる感覚過敏研究所の他にも何かもうひとつ、自分が突き詰めていけるもの、それこそ武器になるようなものがないか探しているところです。

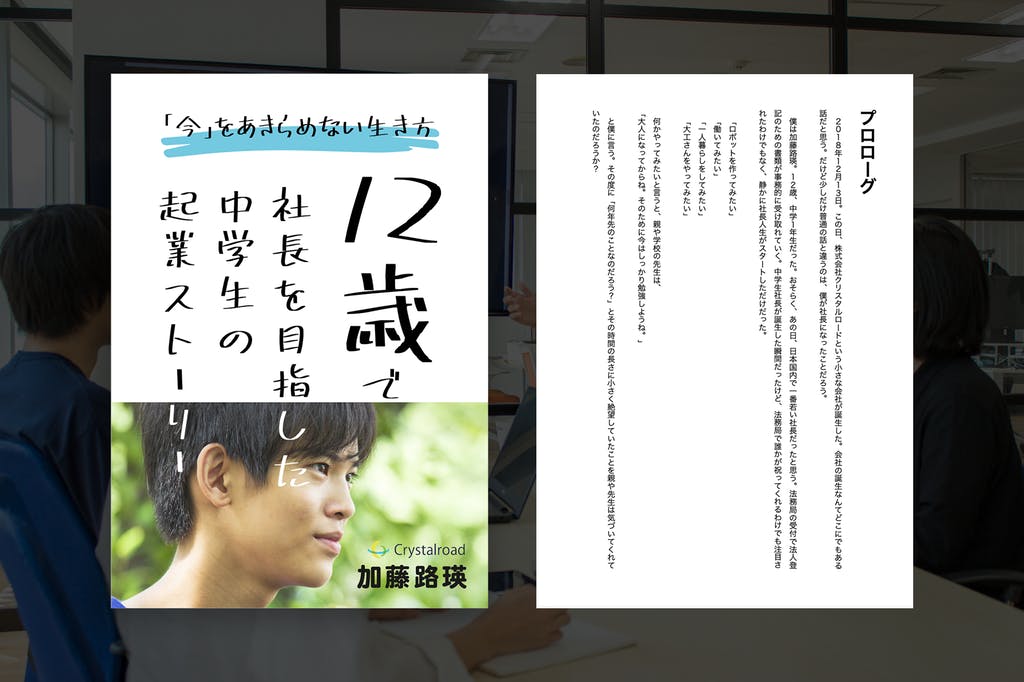

クラウドファンディングで資金を募って出版した加藤さんの自著。30日間で250万円というノルマ金額の調達に成功し、およそ1000部を発行した(画像提供:クリスタルロード)

―小さい頃から抱いていた「働きたい」という思いを起業によって実現し、そこからさまざまな経験を経たいま、加藤さんは「働くこと」の意味についてどう考えていますか?

僕はまだ親のお金で暮らしているので、生活するために働いている感覚はありません。そんないまの自分にとって働くということは自分の困りごとを解決することであり、また、いままで誰も見たことがない景色を見ることでもあるのかなと感じています。

―一方で、仕事と学業のバランスについてはどう考えていますか?

基本的には両立できるものだと思っています。いま自分が取り組んでいる感覚過敏に関することや脳に関することに加えて、英語などの勉強も必要だと感じていますし、単純に友達も増やしたいので、高校、大学には進学したいですね。

学業と並行し、先輩経営者からのメンタリングや企業へのプレゼンテーション、取材対応などさまざまな業務にあたってきた加藤さん(画像提供:クリスタルロード)

日本橋との「縁」が広げてくれるもの

―話は変わりますが、加藤さんが日本橋を拠点に選んだ経緯についても聞かせてください。

僕は千葉に住んでいますが、以前は都内の私立中学に通っていて、自宅からも学校からもアクセスがしやすい場所が日本橋でした。現在は、創業当時にオフィスの登記場所として使わせてもらっていた場所から移転し、そのすぐ近くにある「日本橋地下実験場」というスペースをシェアさせてもらっています。都内の街は駅の改札を出た瞬間にさまざまなニオイが混じり合っていて気分が悪くなったり、騒がしさで頭痛がしたりするのですが、日本橋は落ち着いていて、感覚過敏の僕の五感にやさしい街なので気に入っています。

加藤さんが現在オフィスを置く日本橋地下実験場は、さまざまな職能を持つクリエイターらの活動拠点となっており、3Dプリンタ、レーザーカッターなどのファブリケーション機材が完備されている(画像提供:日本橋地下実験場)

―オフィスには毎日通っているのですか?

新型コロナウイルスの影響もあり、最近は直接お会いするミーティングなどがない場合は、千葉にある自宅で仕事をしています。僕はいま「N中等部」に通っているのですが、もともと通っていた中学校にいた頃はクラスメイトの笑い声などが苦痛で、クラスという概念がなく、静かな環境で自由に勉強ができるN中に転校したという経緯があるんです。感覚過敏の自分にとって居やすいのは騒音やニオイなどが気にならない場所で、いまのところ最も落ち着いて仕事ができる環境が自宅なんです。ただ、「日本橋地下実験場」も大通りに面していないこともあって静かで快適です。スペースには3Dプリンタなどの機材や、クリエイターの人たちがつくった色々なデモなど面白いものがたくさん置かれていることも気に入っている点です。

―日本橋を拠点に活動している多様な人たちとの出会いやコミュニケーションから生まれてくるものもありそうですね。

そうですね。誰かと話をすることで自分が知らなかった世界を垣間見ることができますし、これまでもさまざまな人たちとの繋がりを大切にしてきました。こうして縁ができた日本橋でも色々な人や企業との出会いを通して新しい世界が見たいですし、そこから自分の可能性を広げていきたいです。例えば「せんすマスク」などにしても、日本橋の老舗企業などとコラボレーションをしながら、展開を広げていけるといいなと思っています。

―先ほど話されていた「自分にとって居やすい場所」を日本橋につくるというのはいかがですか?

いいですね。これまでも僕は常に自分が居やすい環境を見つけようとしてきたし、そういう環境がなければ自分でつくりたいという思いも持っています。いま感覚過敏研究所のコミュニティは300人くらいになっているのですが、本当に静かにできて、五感への刺激がない時間やスペースをお店や施設と一緒につくっていくプロジェクト「クワイエットアワー、クワイエットエリア」について話を進めているところなんです。もともと日本橋には落ち着いている印象がありましたし、感覚過敏の人たちが居やすい場所を、街の人たちとも一緒になってつくっていけたら面白いなと思います。

取材・文:原田優輝(Qonversations) 撮影:岡村大輔

加藤路瑛

2006年生まれ、千葉県出身。中学1年生の6月、12歳の少年が開発したカードゲーム「ケミストリークエスト」との出会いによって12歳でも社長になれることを知り、起業を決意。子どもを理由に「今」をあきらめない社会を目指し、子どもの挑戦を応援するメディア運営や講演活動などを行う。現在は自らの課題でもある「感覚過敏」をテーマに、感覚過敏がある人たちが暮らしやすい社会を目指して「感覚過敏研究所」を立ち上げ、感覚過敏の啓蒙、商品開発、研究に力を注いでいる。