新世代クリエイターのブレイクスルー。春を彩る桜インスタレーションができるまで。

新世代クリエイターのブレイクスルー。春を彩る桜インスタレーションができるまで。

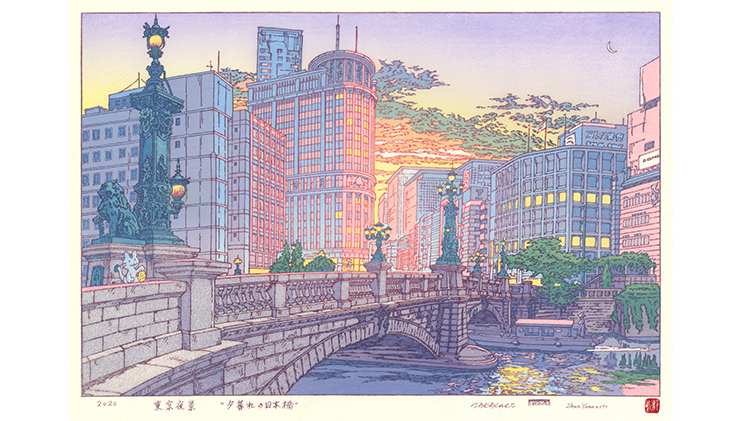

3月15日に開幕した「日本橋 桜フェスティバル」。桜の名所があり、花々を愛でながら食を楽しむ文化が花開いた歴史ある街を舞台に、春を迎える前向きな気分を後押しするようなコンテンツが目白押しです(4月7日まで)。 なかでも注目は、ポスターやパンフレットを彩るキービジュアルと、コレド室町の間にある仲通りに展示される桜のインスタレーション作品。手がけたのは、日本橋の街と様々な職種の若手クリエイターをつなぐ共創プロジェクト「nihonbashiβ」の第1期生の4人です。試行錯誤の連続だったという完成までの道のりを、講師を務めた「SIX」アートディレクターの矢後直規さんを交え、Bridgine編集部がうかがいました。

「実験的なことをやりたい!」という初期衝動

―「日本橋 桜フェスティバル」(以下、桜フェス)に参加することになって最初に思ったこと、やってみたいと思ったアイディアについて教えてください。

石川貴之さん(以下、石川):「日本橋の街で自分たちの制作物を展示できる」、「アート表現ができる」と思い、まずなによりも僕自身が本当に見たいものをつくろうという気持ちがありました。それでメモ帳に書き溜めていた、いつかやってみたかった映像表現をこの機会に試してみようと。具体的には、色付きのライトを様々な方向から当てるとカラフルな影ができるというアイディアをベースに、ピンク色の影で桜を表現することを考えていましたね。

水野直子さん(以下、水野):そもそも『nihonbashi β』には実験的なこと、アート的な表現をしたいという動機から参加したので、桜フェスでもその気持ちが引き続きありました。それで、もともと使用想定だった「ゴボライト」という空間演出装置の特性を生かしてなにか面白い表現ができないかをまず考えましたね。動くインスタレーションにすることで、子どもたちにも楽しんでもらえるようにしたい、などと思い巡らせていました。

鈴木和真さん(以下、鈴木):私も先進的な表現を開発したいという思いがありました。「未来のれん展」(2018年11月開催された『nihonbashi β』での取り組み)では布生地に「モアレ(縞模様を重ねた時に発生する視覚効果)」を起こした表現を追求したので、今回もなにかしらの物質を使って新鮮なことができないか模索しました。

「未来ののれん展」で優勝した「響きあう、今と昔と」。同作品の制作チームである4人が、今回桜フェスのクリエイティブに参加することに

佐藤哲朗さん(以下、佐藤):街をあげた大規模なクリエイティブに関われるとあって、せっかくの空間をうまく演出したいと思いました。インスタレーションは福徳神社に至る参道でもある仲通りで実施されることになったので、玉砂利から連想しておはじきを使った表現を探ったりしていました。

石川:そうしてまずは4人それぞれやりたいアイディアを5案ずつ、計20案持ち寄って矢後さんに見ていただいたんですが、結果はもうボロボロで。追加で20案出してもまったく手応えがない、というのが初期段階でしたね。

石川貴之さん(写真右)と佐藤哲朗さん(写真左)

矢後直規さん(以下、矢後):みんな自分のやりたいことを表現することばかりで、主題を理解していないという印象を受けたんです。おいおい待てよ、まずは「桜」だろうって。だから、僕が桜になったつもりで問いかけてみたりしましたね(笑)。

そもそも桜の表現をするのに桜について調べていないっていうのは全く基本をおさえていない。少なくとも自分たちが桜を美しいと思う瞬間とか、それを感じた原体験とかは考えるべきだと思いましたね。

―もし矢後さんがメンバーだったら、どのように取り組まれましたか?

矢後:僕だったらインスタレーションは未経験なので、「インスタレーションとは何か?」というところから調べます。ただ、テクノロジー系のインスタレーションには知識の限界があるので、個人的に関心の強いミニマル・アートや空間演出の分野から深掘りしていくことになるだろうなと思いますね。それに桜や日本橋についても実はよく分かっていないから、それらもリサーチします。

コーポレートアイデンティティの仕事をするときに学んだ考え方で、主題のまわりを考えると輪郭が浮き彫りになり、主題がはっきりとしてくるというものがあります。桜フェスだったら、「桜」や「日本橋」や「インスタレーション」という背景をリサーチすることから始める。とことん調べるうちに、一回没にした当初のアイディアからエッセンスだけが残ったりするんですよ。桜フェスの場合、感覚的なアプローチとも相性がよさそうだから、さっき言ったような自分たちがどんなときに桜をきれいだと思うかを考えてみるのもいいですよね。

石川:矢後さんに手法が先行していると指摘されて、自分たちがどんどん分かりづらい方向にいっていることに気がつきました。それで、表現の発想を根本から見直すことにして。マインドマップを描いて、みんなで「満開の桜」や「散り際の桜」といったキーワードを挙げながら、桜についての原体験を考えることにしました。

講師を務めたアートディレクターの矢後直規さん(写真左)と水野直子さん(写真右)

「ありがち=悪いこと」ではないという気づき。

―とくにどんな原体験が挙げられたのでしょうか?

鈴木:各方面に「桜の美しさ」についてインタビューして、「桜が散って水溜まりに沈み、花びらが透明感を持って積層する様子」に注目しました。それを表現するためにビデオ・フィードバックという技法を使い、合わせ鏡の要領で映し出し、「透けて積層する桜」を表現するインスタレーションという方向性がでてきました。

水野:「誰も見たことがないものをつくりたい」と思うと、“咲く桜”の原体験ではなく、“散り行く桜”の原体験の方に目が向いたんです。桜に関する広告や商品って世の中にあふれていて、すでに表現しつくされている感じがしたから、既視感のある切り口は選びたくなかった。でもキービジュアルをその方向で色々つくってみると、しんみりした雰囲気になってしまって。主催者の方からも、「寂しげな感じが、イベントのイメージに合わない」と言われてしまいました。

初期のキービジュアル案

佐藤:インスタレーションの方もそうでした。ビデオ・フィードバックの照射実験を行ったとき、関係者のみなさんに心配そうな顔をさせてしまって…。「来場者が関わることで初めて完成するインスタレーションにしてほしい」という主催者のご意向も認識したうえで、自分たちがこだわっていた「透明な桜の映像を繰り返す」という表現を、もっと“来場者主体”の表現に変えていく必要が出てきました。

石川:そのとき、「来場されるお客様が、桜というものにどんな期待を抱いているのか、そういう視点が抜けてるよね。」ということも指摘されました。僕たちは「誰も見たことない表現を」と思うあまり、来場者の方が桜フェスにどういうことを期待しているかを無視してしまっていたんです。

このイベントは、桜が咲こうとしている時期に、人がワクワクとした華やかな気分で訪れるもの。「満開の桜がきれいって、ありがちだよね」と跳ね除けたものが実は大事で、“ありがち=悪いこと”ではないことを学びました。

「期待されること」と「やりたいこと」を両立できるのがプロ

―イベントに期待されていることに正面から向き合われ始めたんですね。「自分たちの表現ができなくなる」という葛藤が生まれたりはしませんでしたか?

鈴木:葛藤はありました。カメラを用いたフィードバックの手法は、私がやりたいと思っていた物質を使った表現手法だったので…。だけど、そもそも桜の季節の高揚感を表現するのに、先進性をそこまで追い求める必要があるのかという原点に立ち戻ることにしました。自分たち目線から、来場者目線の企画へと意識を変えることにしたんです。

佐藤 :カメラ・フィードバックは名残惜しかったですね。ただ、僕はその目線の変更を少しずつ楽しめるようになりましたね。パブリックな場でのインスタレーションに取り組むにあたって、「来街者の参加性」を考えていくことに面白さを感じるようになりました。『花咲かじいさん』に出てくる「個人が不思議な力で景色を変える」、そんな少し神秘的な体験を提供できたら、多くの方が楽しんでくれるのではないかなと思いましたね。

でも、一番葛藤を乗り越えるのが大変だったのはキービジュアルをメインで担当していた水野さんじゃないでしょうか? 石川さんが毎晩、電話で励ましていました(笑)。

水野:そうですね、仲通りの企画よりも長く葛藤していたと思います。自分のやりたい表現を貫きたい!と思ってこのプロジェクトに参加したのに、それをあきらめたくなる時が何回かあったんです。自分がやってみたいと思う表現手法と、イベントに対して期待されている機能とをなかなか両立させられなくて。

完成に至るまでのキービジュアル案の一部

―キービジュアルの変遷をみると、おとなしいデザインからはじまって、途中ポップになったり…様々な段階がありますね。

水野:最初は、円を規則的に配置しながら桜を表現するという手法を取り入れて、日本橋の街のイメージにあった、大人っぽい雰囲気のデザインを構成したんです。ですが、「にぎやかさの表現」「イベントへの期待」といったキービジュアルとして果たすべき機能と両立していない、という課題にぶつかってしまって…。

ポップな表現がアウトプットとして多かったのは、「にぎやかさの表現」というイベントの機能面の方に寄っていたときですね。正直、もうこの機能面重視の方向性でいいんじゃないか、と妥協したくなっていました。だけど、自分のやりたい表現を守りたいという思いもどうしても捨てきれなくて。そうやって悩んでいた時に矢後さんとのミーティングで「自分のやりたいことをやったほうがいいよ」と言われて、「やっぱり、あきらめずに両立させる方法を考えよう」と決心しました。

―その決心がブレイクスルーとなったんですね。

水野:そうですね。普段なかなかできない決心だったので…。自分のやりたい、透明感や奥行き感の表現はそのままに、イベントに期待されているにぎやかさを表現するために、色彩を増やして華やかさを増したり、ロゴが桜に埋もれているような表現をとり入れました。そうしてはじめて、みなさんから「いいじゃん!」という反応をもらうことができたんです。関係者それぞれの期待に応えつつ、自分ならではの表現を貫くデザインはできるんだと知りました。

パンフレットに使用された最終デザイン

矢後:デザイナーの醍醐味はそこだよね、自分の表現をみんなが愛してくれる瞬間。水野さんが今回経たプロセスは、自分もアシスタント時代からずっと取り組んでいることなんですよね。以前、ラフォーレ原宿のグランバザールの仕事を写真家の瀧本幹也さんにご依頼したくて、その前にラフスケッチをものすごい量を描いて試行錯誤したことがありました。その経験がのちに写真のディレクションに関する僕なりの方法をつくったという感覚があります。

自分で迷って、自分で答えを見つけなければ、プロとして自分のスタイルはつくれないんだと思います。自分のスタイルややりたいことを維持しながら、どうやって期待されていることを両立させるのか。そこを突き詰めて考えてアウトプットを出すのがプロの仕事だと思うんです。

自分の若手時代の経験も振り返りながら、話してくださった矢後さん

クリエーターの態度が定まれば、メンバーでビジョンを共有できる

講師との距離が近いのも『nihonbashi β』の魅力

―今回完成した作品について、見どころやこだわりのポイントを聞かせてください。

石川:インスタレーションは、“永遠に咲き続ける桜”というコンセプトをベースに、センサーで来場者の動きを感知して、16mの長さの “桜色の絨毯” がつくり出されるインタラクティブ作品「サクラカーペット」となりました。桜が咲いたあとも風に吹かれて活き活きと動くような生命感あるCG表現になるように、施工の担当者の方との調整を重ねました。

鈴木:サクラカーペットの演出については、「神社の参道という空間の特徴も加味して、少し神秘的で幻想的な要素も取り入れよう」とみんなで確認し合いました。そのビジョンが明確化されたことで、関係者全員が同じ方向感でディテールを詰めていくことができました。そのビジョンを実現するためにそれぞれが自発的に動けるようになったというか。向かうべき方向性を明確化することの大事さを知りましたね。

佐藤:今回は、お客様が作品の写真を綺麗に撮れるということも意識して、プロジェクタを2面から投射しました。これがなかなか難しくて、美しく映像投射をするには施工やプログラミングの担当の方に少し無理をしていただく必要があったんです。対応が難しいと言われてしまったこともあったのですが、鈴木さんが言ったようにビジョンを共有したうえで駄々をこねさせてもらって…最終的にはみなさんの協力を得て綺麗な投射方法を実現できたのが嬉しかったですね。なので、是非インスタレーションを体感して、写真もたくさん撮ってもらえたらと思いますね。

水野:仲通りに面した店舗のウィンドウには、キービジュアルを活用した装飾も施されています。透過度など細かい点にもこだわって制作しました。インスタレーションと合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

―今回メンターを務めた矢後さんは、以前バスキュールとPARTYが主宰したクリエイティブの学校『BAPA』の生徒でもありました。その経験も踏まえ、今回は講師という立場からメンバーを見ていて感じたことはありますか?

矢後:僕もBAPAでは試行錯誤を重ねたから、彼らの葛藤は手に取るように分かりました。もちろん今でも、仕事するなかで悩んだり、うまくいかなかったりすることはたくさんあります。確かなのは、先ほども言いましたが、自分自身で困難を乗り越えないと、クリエイターとしての態度が定まらないということ。クリエイターとしての態度が定まればビジョンも定まり、多くの人を巻き込めます。

ただ、キャリアが増していくと、自ら新しいことにチャレンジしない限り、向き合うに値する困難と出会えなくなってくる側面もある。今回、1人ひとりがそれぞれの役割の中でブレイクスルーを起こしていて、対象といかに向き合うべきかということを掴めたんじゃないかと感じました。そんなチャレンジをできることは、クリエイターにとって貴重で幸せなことだと思いましたね。

取材・文 : 皆本類(Konel) 撮影 : 岡村大輔