読書会で生まれる兜町のコミュニティ。YADOKARIが運営する読書イベントの秘密

読書会で生まれる兜町のコミュニティ。YADOKARIが運営する読書イベントの秘密

小さなトレーラーに居住空間を作った動く家「タイニーハウス」の企画・販売などを中心に行うYADOKARI株式会社。同社は日本橋・兜町を舞台に、100回以上の読書イベントを実施してきました。一見本業とは関係のなさそうな事業ですが、同社が読書イベントを続けるのには理由があります。読書イベントを中心となって企画・運営してきた小野寺真子さん、2024年に小野寺さんから運営を引き継いだ前田里奈さん、そしてYADOKARIのブランドフィロソフィーを担う伊藤幹太さんにお話をうかがいました。

読書は苦手。それでも100回以上の読書イベントを実施

―まず、YADOKARIはどんな会社なのか、紹介をお願いします。

伊藤幹太さん(以下、伊藤):YADOKARIは2013年に創業し、昨年10周年を迎えた会社です。創業の経緯としては、2011年の東日本大震災をきっかけに創業者2名が住まいや暮らしの在り方を改めて考え直し、世界中の事例について発信するメディアを作ったところから始まりました。次第に、タイニーハウスやトレーラーハウスにも関心を持つようになり、自社でもそれらの販売を行うようになりました。

その後さらに活動を拡張して、住まいや個人の暮らしだけではなく、街や地域に関わる仕事もするようになりました。

トレーラーハウスの一例(画像提供:YADOKARI)

伊藤幹太さん

―色々な事業をやられているYADOKARIですが、茅場町で読書イベントを運営されているそうですね。どんなイベントを運営しているのでしょうか?

小野寺真子(以下、小野寺):1番長く続いているのが、2019年から始めた朝読書のイベントです。もともとはYADOKARIの子会社だったはじまり商店街(※2024年8月に、YADOKARI社とはじまり商店街社は合併)が、平和不動産さんから「CAFE SALVADOR」のファンを作るべく、同店で月3本のイベントをやってほしいという依頼を受けて始めたイベントでした。実は私は読書は苦手なのですが、なかなか朝読書イベントを実行して定着させている人はいないなと思い、勢いで「やります!」と言いました(笑)。気づけば100回以上開催しています。

前田里奈(以下、前田):コロナ禍も、オンラインで開催していましたよね。

小野寺:そうですね。コロナ禍になって割とすぐにオンラインでも朝読書を始めたら、全国にイベントが広がっていって。全体で合わせて100回を迎えるまで続けてきました。

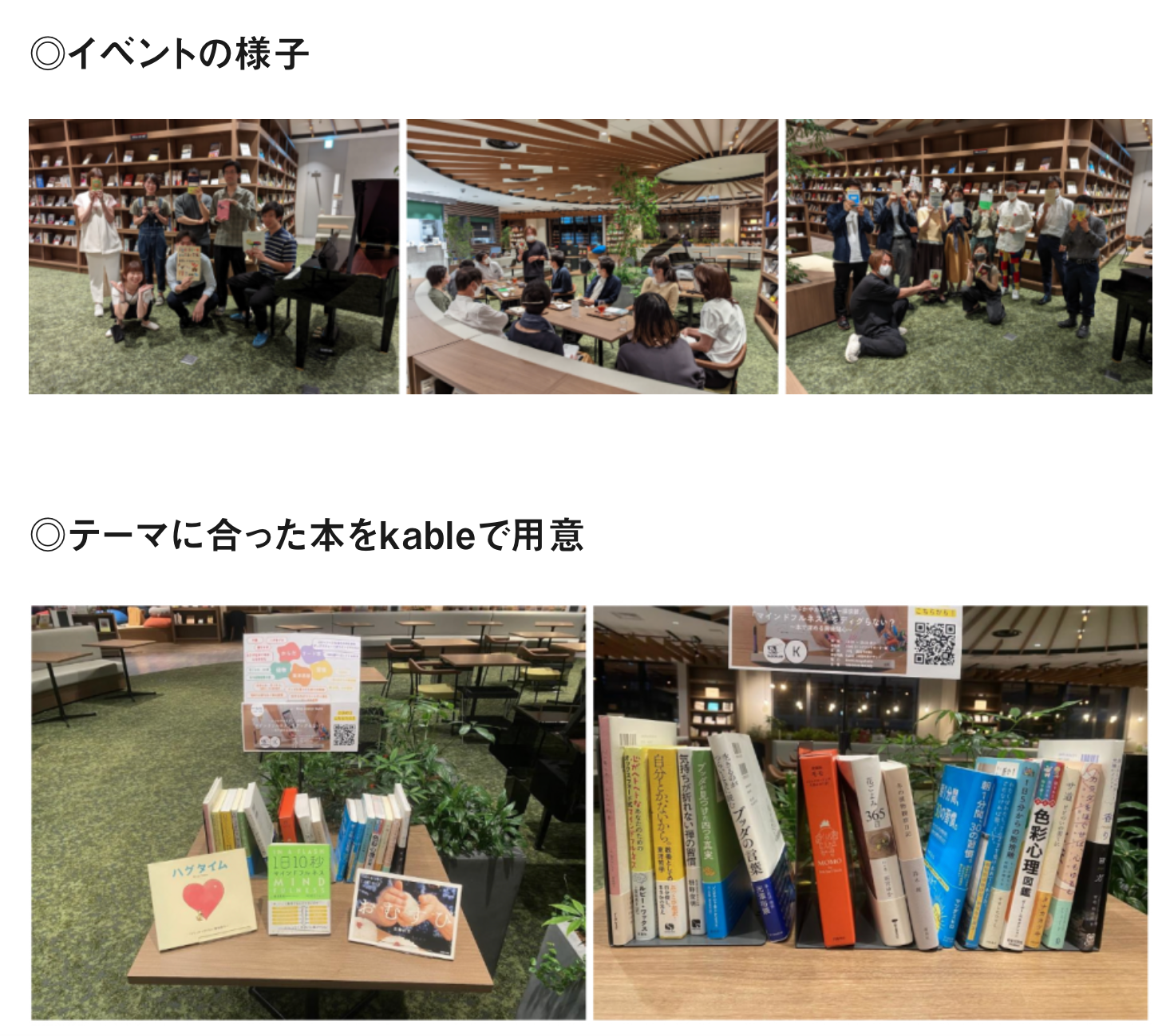

「CAFE SALVADOR」でのイベントの様子(画像提供:YADOKARI)

―朝読書の他にも複数の読書イベントを開催されているのでしょうか?

小野寺:「CAFE SALVADOR」でやっていたイベントが好評で、ブックラウンジ「Kable」でもイベントをやるようになりました。

前田:朝読書もKableでもやっていますが、そのほかに「乾杯読書」と「かぶかやカルチャー探求部」というイベントを運営しています。「乾杯読書」は隔月で開催している、夜の時間帯に集まって、お酒で乾杯する代わりに、本で乾杯するイメージでリラックスしながら読書したりおしゃべりしたりするイベントです。

「かぶかやカルチャー探求部」は朝読書や乾杯読書に加えて、よりコミュニティ化を進められるイベントをやりたいと思って考えたイベントです。他の読書イベントと違うのは、ワークがあるところ。読書を通して自分と向き合ったり興味関心を深める要素が強いイベントです。

小野寺:朝読書が100回を迎えた昨年、これらの複数の読書イベントをまとめて「まちの妄想本店ホンホン」というブランド名を付けました。

小野寺真子さん(左)

「Kable」でのイベントの様子(画像提供:YADOKARI)

―「まちの妄想本店ホンホン」というブランド名にはどんな想いが込められていますか。

小野寺:色々な人と話しながら決めたので込められた思いはたくさんあります! 個人的には、参加される方がワクワクして妄想を広げられるような場所にしたいという思いを込めています。

私、会社で「妄想爆裂列車」っていうあだ名があるんです(笑)。それは、私が自分の中で色々な妄想をふくらませて楽しくなったことを企画に落とし込んでいる様子を、会社の代表が見て付けたあだ名なんですけど。同じように読書会に参加する方たちが楽しんでくれたらいいなと思っています。

―それぞれのイベントには、どんな方が参加されるのでしょうか?

前田:イベントごとの違いはあまりなくて、基本的には本が好きな方が多いと思います。朝読書の方は、時間も早いので、近隣に住んでいらっしゃる方が多いですね。「かぶかやカルチャー探求部」と「乾杯読書」は、テーマに興味を持ってくださっている方や、近隣の会社に勤めている方などが参加してくださります。

小野寺:回を重ねるごとに、“いつものメンバー”も決まっていきましたきました。素敵な常連さんが何人もいらっしゃって、一緒にイベントを盛り上げてくれるんですよ。誰かが感想を言えば、「私はこういう風に読んだんだけど」「僕はこう思った」と会話が生まれて、いつの間にか哲学的な対話の場になっていることも。

読書が苦手な私でも、朝読書を100回続けられたのは、そういった常連さんたちのおかげです。寒いし眠いよ...と思いながらも、顔が浮かぶと起きられるんです。

参加者の「生きるを、啓く。」イベントを目指して

―これまで多くの読書イベントを開催されてきて、印象的なシーンはありましたか?

小野寺:オンラインでイベントを開催していた時に高知の大学生が参加してくれていたんです。その大学生がある夏、「夏休みなので、来ました!」と言って、対面の読書会にも来てくれて。こんなことがあるんだ!ってびっくりしました。

前田:私はまだイベントに関わって日が浅いのですが、それでもやっぱり、小野寺さんが作ってきた参加者さんとの繋がりはひしひしと感じます。常連さんがお知り合いの方を紹介してくださったり、読書会以外の別のイベントにも協力してくださったり。

小野寺:逆に私が地域のお祭りに呼ばれることもあります。日本橋では祭りごとが多いので、「小野寺さん、参加しない?」なんて言われたり。こうやって声をかけてもらえるのは、読書イベントをやってきたからだなと思います。

前田里奈さん(右)

―回数を重ねる中で、イベント運営において変化してきたところや工夫してきたところはありますか?

小野寺:朝読書をやる前までは、「CAFE SALVADOR」は今よりも混んではなかったので、少しずつではありますがお店を知ってもらえるキッカケになれたのではないかなと思っています。朝読書をやってから、来る頻度が上がったというお客さんが複数いて。もともとの目的が達成できたのでよかったなと思います。

前田:イベントを続けていること自体に敬意を持って話してくださるお客さんも多いんですよ。毎回来てくださるお客さんもいて、そういった方々がさらに周りの人を巻き込んで輪を広げてくださるので、つながりが深く広くなっていっているのは変化ですよね。

小野寺:そうですね。ただ、イベントをやるだけではだめだという意識もずっとあります。せっかくやるのであれば、参加者の皆さんがイベントを通して何か自己実現するきっかけを作れたらいいなと思っているんですよね。その一環として、年に1回、参加者さんに本を持ち寄っていただいて1日限定の古本屋を開くイベントも始めました。

また、自発的に読書会をやりたいと言ってくださる方も出てきました。「朝読書と同じやり方で、イベントを開いてもいいですか?」と聞いてくださった方が何人かいるんです。嬉しいですし、応援したいなと感じます。

古本屋イベントの様子(画像提供:YADOKARI)

―YADOKARIにとっては、こういった読書イベントを実施するのにはどんな意義があると感じていらっしゃいますか?

伊藤:最初にお話しした通り、YADOKARIはさまざまな事業をやってきたのですが、10周年を迎えた昨年、「生きるを、啓く。」という新しいパーパスを定めました。これは、YADOKARIは関わってくれる1人1人が「こうありたい」と思う方向に人生を啓いていくお手伝いをするために存在しているんだという意味が込められた言葉です。

読書会イベントは、このパーパスに沿った活動だと思うんですよね。本は人の人生をより良くするきっかけや、自分の興味関心に気づくきっかけを与えるものです。それに、当社の読者イベントは人との出会いの場にもなります。人の人生が好転していくきっかけを作りたい当社にとっては、重要なイベントなんです。

それから、読書イベントは社内にも良い影響を与えてくれます。読書イベントをやっている人たちがいることで、自然と社内にも読書習慣が生まれました。そういう意味でも意義のある活動だと感じています。

新陳代謝の良い街・日本橋だからこそ素敵な常連さんが集まる

―さまざまな地域で仕事をしてきたと思いますが、日本橋はYADOKARIにとってどんなエリアですか?

伊藤:私たちの活動を広げてくれるきっかけをくれたのがこのエリアだと思っています。かつて運営していた、トレーラーハウスを使ったコミュニティスペース「BETTARA STAND 日本橋」が、日本橋エリアと関わるようになったきっかけです。このスペースを運営している間、想像以上に人々の交流が生まれていくのを見て、会社として街に目が向くようになったんです。

画像提供:YADOKARI

―日本橋エリアで活動をしてきたみなさんから見て、このエリアの魅力はどこにあると思いますか?

小野寺:歴史がありながら開発も進んでいて、見どころがたくさんある街だと思います。例えば、鰻屋さんをリニューアルしてできたお店では、取っ手が鰻の形になっているんですよ。こういう歴史と新しさが交錯する細かい見どころがたくさんあるので、街歩きをすれば、自分なりのお気に入りポイントがたくさん見つかります。愛しやすい街だなと思います。

伊藤:本物感とフレンドリーな印象が混ざった街ですよね。分厚い歴史を持った老舗のプレイヤーもたくさんいるし、街としての背景もしっかりあるけれど、新しいことを取り入れようともしている。上品なのに、新陳代謝が良くて軽やかで、全然堅苦しくないんですよね。だから、小野寺さんが言うように、散歩して楽しい街だなと感じます。

前田:私はまだ日本橋初心者なので、いろいろと開拓している途中なのですが、それでも2人の言うことはわかります。一つひとつの建物やお店が粒立っていて、魅力的です。少し前に、自分へのご褒美としてK5(兜町にあるホテル)に宿泊したのも良い思い出です。こういった憧れの施設が集まったエリアでもあるなと思います。

―最後に、YADOKARIとしての今後の目標を教えてください。

伊藤:今までは、各事業がバラバラとした状態で進んできたのですが、これからはそれらの事業で得た知識や力を編集して、暮らしや住まい、地域と向き合ってみたいと考えています。具体的には「VILLAGE事業」という事業に取り組んでいて、一つの宿泊施設を拠点にその周りの地域を含めたコミュニティ作りを始めています。施設そのものの設置や運営はもちろん、読書会も含めたイベントや、メディアでの情報発信などをまとめて実施して、YADOKARIとしての集大成を作ることにチャレンジしています。

ちょうどこの12月、北軽井沢に「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」をオープンしたばかりです。今後も同じように複数の施設がオープンする予定なので楽しみにしていてください。

取材・文:白鳥菜都 撮影:岡村大輔

企業さん同士をつなぐ役になりたい

私たち自身とのコラボレーションももちろんですが、企業さん同士を繋ぐ役目もやっていきたいです。さまざまなイベントを通していろいろな方たちと知り合ってきたので、何かやりたいことがあるけれど誰とやったらいいのかわからないという人は、気軽に話しかけてほしいです(小野寺さん)

YADOKARI株式会社

トレーラーハウス・タイニーハウス・空き家・移住・コンテナハウスから、既成概念に縛られない新しく自由な視点で、暮らしにまつわる新たなカルチャーを創造し、発信する。暮らし(住まい方・働き方)の原点を問い直しこれからを考えるソーシャルデザインカンパニー。